HRナレッジライン

カテゴリ一覧

シェアードサービスとは?メリットや注意点、対象業務をご紹介

- 記事をシェアする

シェアードサービスは企業改革を目的とした一つの手段です。複数の事業部やグループ企業で構成された組織が、間接部門の業務を一ヶ所に集約させることで、グループ経営を円滑に進めることが期待できます。特に大企業で活用するケースが増えており、業務効率化やコスト削減のために活用を検討していらっしゃる方も多いでしょう。

今回はシェアードサービスの概要や対象業務に加えて、メリットや注意点を具体的に解説します。また実際に活用する際のポイントもご紹介しますので、業務の集約化に興味がある方はご参考にしてください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

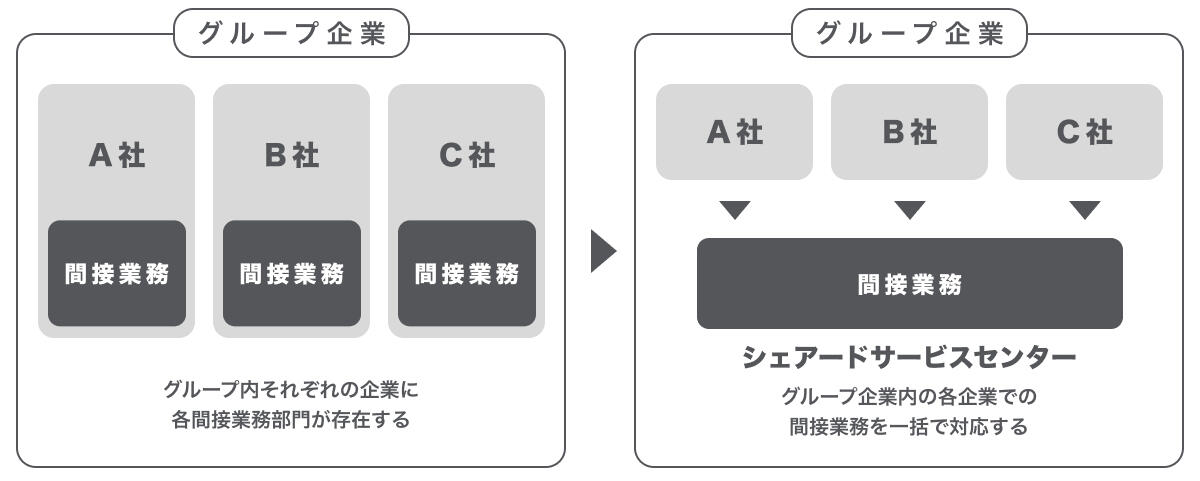

シェアードサービスとは

シェアードサービスとは、複数のグループや事業部で構成される企業において、売上に直結しない間接部門の業務を一ヶ所にまとめる企業改革を意味します。企業の間接部門は多岐にわたり、主な業務は以下の通りです。

- 総務

- 人事

- 財務

- 経理

- 物流

- 情報システム

- 法務

- 監査

これらの中でも、各部門・会社で共通している業務や作業が多いとシェアードサービスの対象となるケースが一般的です。

シェアードサービス導入の目的

シェアードサービス導入の大きな目的は業務の効率化です。特に規模の大きい企業では、同じグループ内の複数の事業部において、重複する業務が発生することも多いでしょう。シェアードサービスを活用すると、各事業部で対応していた間接業務を一つにまとめられるため、無駄なく遂行できます。また、業務効率化に伴うコスト削減も、シェアードサービスを活用する目的の一つです。

シェアードサービスセンターとは

シェアードサービスセンター(SSC)とは、各事業部における共通業務を集約して担う組織です。親会社の中に部門として設けられる他、独立した子会社として設置されることもあります。

シェアードサービスセンターは、1980年代にアメリカで活用されたのが始まりです。以降、世界各国の企業で活用されるようになり、日本でも主に大企業がシェアードサービスセンターを活用しています。

BPOとの違い

シェアードサービスとよく似た仕組みにBPOがあります。BPOとは「Business Process Outsourcing」の頭文字を取った言葉で、企業の特定業務に関するプロセスを外部に一括して委託するアウトソーシングです。BPOもシェアードサービスと同様に、業務効率を上げる目的があります。

「BPO」の詳細はこちらで解説していますので、併せてご参考ください。

>>【簡単に解説】BPOとは?アウトソーシングとの違いやメリット・事例

シェアードサービスとBPOの違いは、業務の作業者です。BPOは外部に委託するのに対して、シェアードサービスは企業内で完結します。

| シェアードサービス | BPO | |

|---|---|---|

| 実施内容 | グループ会社や事業部における間接部門で実施されている業務の一部を一ヶ所にまとめる | 社内の特定業務を外部に委託する |

| 作業者 | グループ企業内・自社内 | 外部事業者 |

| 目的 | 業務効率向上・生産性向上・社員の負担削減・コスト削減 | |

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

シェアードサービスの対象となる業務

シェアードサービスの対象となる業務は、「ルーティン業務」です。共通性が高く日常的に実施するルーティン業務は、マニュアル化が可能なためシェアードサービスに最適です。

一方で「専門性の高い業務」は知識とスキルを要するため、マニュアル化が難しくシェアードサービスにも適していません。

| ルーティン業務 |

|

|---|---|

| 専門性の高い業務 |

|

上記の表は、ルーティン業務と専門性の高い業務を分類したものです。続いては、シェアードサービスの対象となる業務を4つに分けて詳しく解説します。ぜひ自社の課題を思い浮かべつつ、読み進めてください。

人事労務業務

人事労務業務とは企業の人材を管理する仕事で、採用や退職など一連の手続きを行います。中でもシェアードサービスを活用しやすい業務が、毎月一定の時期に実施する給与・賞与計算です。また、法律や企業の規律に則って行う必要がある社会保険の手続きや福利厚生の受け付けなども、シェアードサービスの対象となります。

ただし、人事労務業務のうち、人事評価や賃金制度などの構築、採用に関する業務は、専門性が求められるためシェアードサービスには適していません。

総務業務

総務業務は、社員が円滑にはたらけるようにサポートする役目を持っており、仕事で使用する備品管理やオフィスの衛生管理、設備管理などを担います。また、企業の電話に代表番号が設けられている場合は、総務につながるケースが多く窓口業務も仕事の一つです。これらの総務業務も、シェアードサービスの対象となります。

経理財務業務

経理財務では、日々の支出を管理する一般会計や債務を管理します。売掛金や買掛金の管理、入出金の仕訳などは、ルールに則った手順で対応する業務です。そのため、システム化しやすい業務でもあり、シェアードサービスを活用するケースが増えています。

ただし、財務の中でも専門性が問われる管理会計や内部監査は、シェアードサービスには適していません。

IT業務

IT業務のうちシェアードサービスの対象となりやすいのが、ハードウェアやソフトウェアの管理、セキュリティ管理、ヘルプデスクなどです。特にハードウェアやソフトウェア、セキュリティの管理は、事業部が異なっても実施する業務がほとんど変わりません。そのため、シェアードサービスの活用で業務の効率化が図れます。

また、ヘルプデスクも窓口を一つにすることで、分散していたお問い合わせの対応も一括管理が可能です。情報の共有や指導の効率化により、低コストで質の高いサービスの提供が実現します。

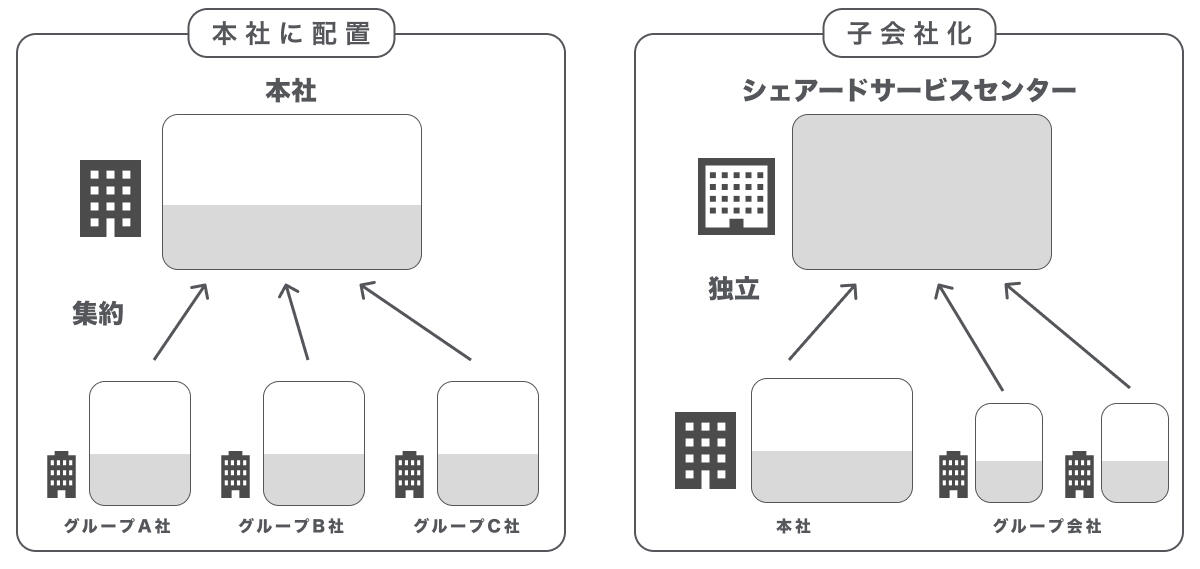

シェアードサービスを活用する際の組織形態

シェアードサービスを活用する際、本社の一部門として設立する方法と子会社として設立する方法があります。それぞれに特徴が異なるため、自社に適した方法を選ぶことが大切です。続いては、シェアードサービスを活用する際の組織形態について解説します。

本社における一部門として設立

本社内にシェアードサービスを請け負う部門を設立する方法です。各事業部やグループから対象となる業務だけを切り離すため、組織の大きな変更を伴わず円滑にシェアードサービスを活用できます。また、社員の混乱も少なく、柔軟に対応しやすいでしょう。

ただし、シェアードサービスへの切り替えが分かりづらく、従来の慣習にとらわれてしまう可能性があります。本社にシェアードサービスの部門を設ける場合は、活用の目的やメリットを明確に周知させることが大切です。

子会社として設立

本社内ではなく、シェアードサービス部門を独立させて子会社を設立する方法です。大規模な変更になりますが、別会社として立ち上げるため管理がしやすくなります。また、プロセスを一から構築できるため、より業務の効率化を図ることが可能です。

ただし、子会社を立ち上げる上で初期投資がかかる点は留意点といえます。また、社員が混乱する可能性もあるため、長期的な目線で取り組むことが大切です。

シェアードサービスを活用する4つのメリット

シェアードサービスの活用には、以下に挙げる4つのメリットがあります。それぞれのメリットについて詳しく解説します。

管理費や人件費の削減

シェアードサービスの活用によって間接部門の業務を一元化すると、各事業所で発生していた手間や負担を削減できます。また、これまで独自に管理していた設備をまとめられるため、管理費の削減も可能です。加えて、業務の効率化と標準化が実現できれば、作業工程の無駄が省かれ、人件費も抑えられます。

特に企業の規模が大きくなるに比例して、重複する業務が増えやすくなります。シェアードサービスの活用によって、大幅なコスト削減につながる可能性もあるでしょう。

業務品質や経営力の向上

シェアードサービスを活用すると、各事業所で行っていた業務が一元化されるため、これまで各々が培ってきたノウハウの共有が可能です。その結果、業務の効率化が進むだけでなく専門性も高まります。また、業務の精度が上がり、品質が担保されるようになるでしょう。

加えて、間接部門が一元化されることで、営業やマーケティングなどの直接部門に注力しやすくなり、企業全体の経営力向上も期待できます。

グループ経営の強化

シェアードサービスの活用により、これまで各事業所で管理してきた情報が一つに集約されます。情報が点在していると各事業所の状況を把握するのに時間がかかりますが、一元化することでスムーズに情報が得られ、グループ経営を強化する上で役立つでしょう。

また、不正を回避しやすくなるため、健全なグループ経営にもつながります。その結果、社会的信頼や企業価値の上昇も期待できるでしょう。

社内の人材の有効活用

社内の人材を有効活用できる点も、シェアードサービスによる大きなメリットです。これまで点在していた間接部門の業務を一つにまとめることで人材を共有できます。人材不足が課題だった場合、シェアードサービスによって少人数で対応が可能になれば、課題解決にもつながります。また、注力すべき部門に人材を異動できる点も、シェアードサービスが重宝されるポイントです。

シェアードサービスを活用する際の3つの注意点

メリットの多いシェアードサービスですが、活用する際は注意点を押さえておくことが大切です。

システムや運用方法の統合に手間がかかる

シェアードサービスの活用にあたって、従来のシステムや運用方法を見直す必要があります。各事業所で行っていた業務の流れを洗い出した上で、間接部門の業務を標準化するためには、大変な労力と時間がかかるでしょう。

また、あらたなシステムの活用に伴うコストも、シェアードサービスを活用する留意点といえます。しかし、長い目で見れば、人件費や管理費の削減が見込める改革です。統合時の手間は避けられませんが、グループ経営を円滑にするための大切な変革期と捉え、社員にも方針を伝えることが大切です。

トラブルが起きた際に即座に対応しづらくなる

シェアードサービスでは、専門知識を持った社員が一ヶ所に集まります。シェアードサービスに委託する業務は間接業務であり、直接利益には影響しないとはいえ、社内に担当者がいない状態になると、突発的なトラブルが起きた際に速やかな対応ができなくなる可能性があるでしょう。

こうした課題を解決するためには、シェアードサービスと会社とをつなぐ窓口担当者を、少なくとも一人は設けておくことが大切です。

単調業務により社員のモチベーション低下につながる

シェアードサービスで行う仕事は、間接業務の中でもルーティン化しやすい業務です。そのため、単調な作業になりやすく、社員のモチベーション低下につながる可能性があります。また、直接業務と比較して、仕事に対する意欲やキャリアパスを描きにくいというイメージを持たれるケースも多く、異動を好まない社員もいるでしょう。

関節業務は、グループ経営を円滑に進めるために大切な役目です。社員にも重要性を理解してもらう他、意欲的に業務ができるようキャリア形成に関する体制を整える必要があります。

シェアードサービスを企業で活用する際のポイント

シェアードサービスを活用する際は、課題の把握や導入部門の選定、統合システムの見直しが必要です。また、人員体制や社員のためのサポート体制も整える必要があるでしょう。

続いては、シェアードサービスを効果的に活用する際のポイントを詳しく解説します。

社内の課題を把握する

シェアードサービスを活用する前に、社内の課題を把握することが大切です。具体的には、各事業所で使っているシステムや業務のピーク期、作業にかかる時間などを洗い出して整理します。

グループ全体の業務を可視化すると、シェアードサービスを活用するべき要素や適切な組織形態が明らかになります。場合によっては、シェアードサービスが不要というケースも考えられるでしょう。無駄なくシェアードサービスを活用するためにも、課題の把握は丁寧に時間をかけることがポイントです。

導入する部門を選定する

課題が明確になったら、シェアードサービスを活用する部門を選定します。選定時には、部門内のどの業務を標準化できるか見極めることも大切です。選定に悩む場合は、シェアードサービスを活用している企業の事例を参考にするのもよいでしょう。ただし、企業によってシェアードサービスを活用するべき部門や業務は異なります。活用事例はあくまでも参考として、自社に適した部門を慎重に選ぶことがポイントです。

統合するシステムを見直す

シェアードサービス活用前は、各事業所でシステムやツールを活用しているケースが一般的です。シェアードサービスを効率的に活用するために、まずは統合するシステムを見直します。統合後のシステムがシンプルなものになるように、ベンダーとのすり合わせも必要です。

また、移行時は既存のシステムとあらたに活用するシステムが、並行して稼働する可能性があります。その場合トラブルや混乱が起こらないように、システム担当者と連携して調整することがポイントです。

人員体制を検討する

最後に、シェアードサービスを活用する上で、人員体制を検討する必要があります。本社でシェアードサービスを活用するのであればスムーズに進められますが、子会社を設ける場合は本社から社員を出向させるケースもあるでしょう。

併せて、シェアード会社に配置された社員が快適に従事できるよう、モチベーションの低下やキャリア形成に対するサポート体制を整えることも大切です。社員の離職を回避するためにも人員体制は慎重に行う必要があります。

シェアードサービスを活用する際のポイントを押さえて、社内の課題を解決するためには、BPOの専門家に相談するのも一つの方法です。BPOの専門家に相談すれば、現状の洗い出しやルールの統一化により、最適なシステム提案を受けられます。

シェアードサービス活用時に起こり得るトラブル

ここまでシェアードサービスを活用する際のポイントをご紹介しましたが、現実はなかなかうまく進まない場合もあります。例えば、グループ企業ごとに存在するルールをまとめるのが難しく、うまく標準化されないまま集約化されてしまったり、利害関係が一致しないためシステム統一に時間がかかったりなど、本来の目的である効率化が実現しないケースも少なくありません。

シェアード化する際は、一般的に、コンサルティング会社が入って業務調査から行い、業務の標準化やシステムの統一化を提案しますが、短期間のヒアリングにより現場を把握しきれないことも多く、現実味がない空論となってしまうこともあります。

トラブル回避にはBPOベンダーの活用がおすすめ

シェアードサービスの活用時に起こり得るトラブルを回避するためには、現場の業務を熟知しているBPOベンダーの力を借りるとよいでしょう。一般的なコンサルティング会社と違って、BPOベンダーは、さまざまな企業の業務を請け負っており、実現性の高い業務改善ノウハウを持っています。業務を洗い出し整理した上で、ルールを統一化し、シェアードサービスの目的である効率化を進めることが可能です。

また人員体制に関しては、シェアードサービス会社の社員が、注力すべき業務に就ける体制を整えることが大切です。業務やルール、システムの標準化だけでなく、アウトソーシングも上手に活用して、人材のポートフォリオも最適化することで、シェアードサービスの効果がより発揮できるでしょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

シェアードサービスを活用して業務品質や生産効率を向上させよう

シェアードサービスは、ルーティン業務に限らず専門性の高い業務の効率化にも役立ちます。導入に伴っては現在の業務状況を洗い出すことや人員体制の検討、社員のモチベーション維持に関する諸対応が発生します。しかし、導入時の設計を抜かりなく行うことで、業務品質や生産効率の向上、コスト削減が期待できます。またグループ経営の強化も、より実現性が高まるでしょう。

これまでの体制を見直し、より無駄のない経営を目指すためには、シェアードサービスの検討も一つの選択肢です。また、シェアードサービスを有効に活用する上で、BPOベンダーの必要性も高まっています。

シェアードサービスのメリットは理解できたものの、適切な導入方法が分からないという企業様も多いでしょう。シェアードサービスをご検討の際はぜひお気軽にお問い合わせください。

人材に関するお困りごとはお気軽にご相談ください

- 記事をシェアする