HRナレッジライン

カテゴリ一覧

BPOとは?アウトソーシングとの違いや導入メリット、業務の例を紹介

- 記事をシェアする

人材不足解消やコスト削減の観点から、業務のアウトソーシングに興味のある方も多いのではないでしょうか。

アウトソーシングにはさまざまな種類があり、BPOもその一つです。対象業務の前後プロセスや周辺業務も含め、広範囲の業務を外部企業に委託できるのが特徴です。この記事では、他のアウトソーシングとの違い、BPOを導入するメリットや委託できる業務例、注意点などをご紹介します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

BPOとは?

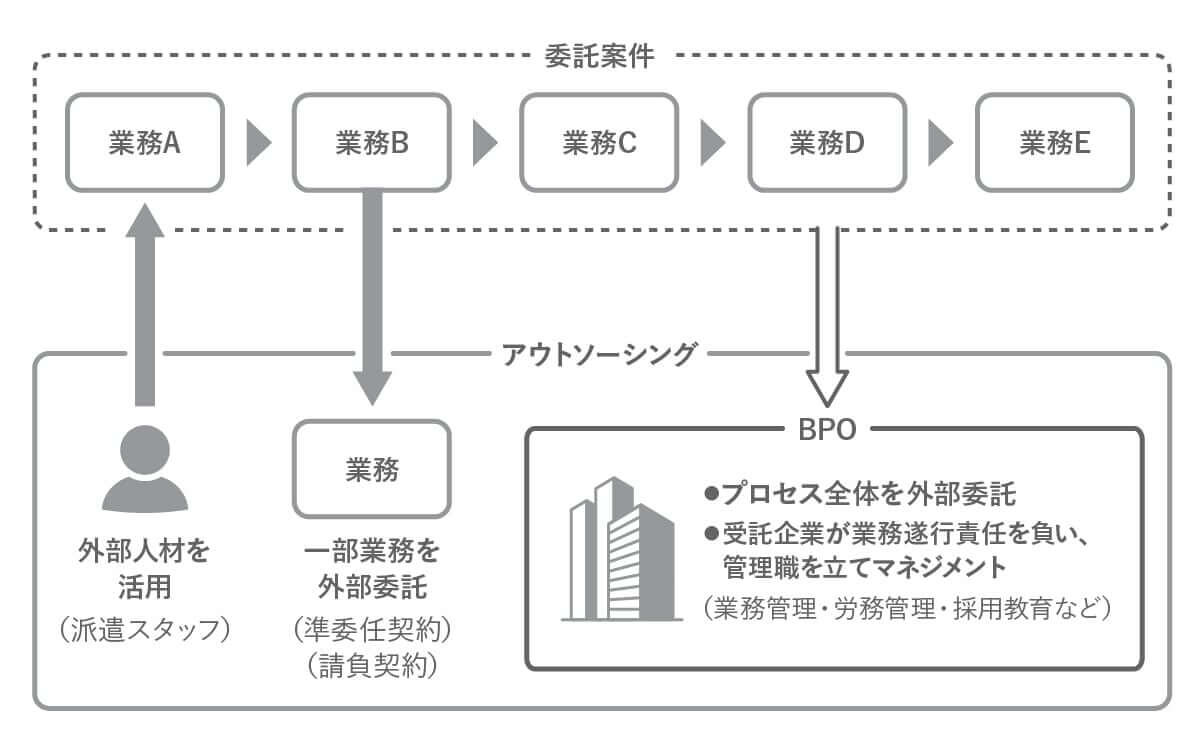

BPOはBusiness Process Outsourcing(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の略で、業務の一部を切り出し外部企業に発注することを指します。業務単体のアウトソーシングだけでなく、対象業務の前後のプロセスや周辺業務も含め、広範囲の業務をアウトソーシングできます。

BPOは、総務や人事、経理など、間接部門への導入が一般的です。例えば経理の領域では、仕訳処理・経費精算・給与計算などの処理や管理を、一連のプロセスを切り出してアウトソーシングできます。

業務プロセスごとに委託することで、業務の遂行と合わせて、課題の洗い出しや改善、運用につなげることもできます。

アウトソーシングとの違い

BPOは、前述の通り「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略で、アウトソーシングの一種です。

アウトソーシングという言葉は、「外部(アウト)からの調達(ソーシング)」を意味しています。自社の業務に必要な人的資源やサービスを調達し、生産性向上や競争力強化などを目指す経営手法です。

アウトソーシングについては、こちらの記事で詳しくご説明しています。

>>アウトソーシングとは?活用メリットや導入時のポイントをご紹介

一方、BPOは業務の遂行に合わせて業務の前後のプロセスや周辺業務も委託し、業務プロセスの効率化や業務改善を図ることを目的に取り入れられる経営手法です。つまり、BPOはアウトソーシングのくくりの中にあるもので、業務一つひとつではなく、業務プロセスを一連で委託できるのが特徴です。

シェアードサービスとの違い

シェアードサービスとは、複数の子会社や事業部を傘下に持つ企業が実施する、間接部門のコスト低減や品質向上を目的とした施策の一つです。グループ内で共通する間接業務を標準化して1箇所に集約して処理し、事業所や会社間で重複する業務をなくします。

会社の規模や抱えている課題に応じて導入するBPOに対し、シェアードサービスはグループ全体に適用されます。

BPRとの違い

BPRは、Business Process Re-engineering(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)の略で、企業全体の業務プロセス(手順)を抜本的に再設計する業務改善の手法です。

BPRは全体最適を目指すのが特徴で、BPOよりも上の概念に位置付けられています。BPRを進める過程で、部門ごとの業務などを外部に委託するBPOが採用されます。

ITOとの違い

ITOは、Information Technology Outsourcing(情報技術アウトソーシング)の略です。アウトソーシングの一種で、特にIT関連の業務を外部企業に委託します。

IT技術の進化や複雑化に伴いエンジニアの市場価値は高く、専門性の高い人材を自社で雇用するのが難しい場合もあります。しかし、ITOを活用すれば社内システムの運用保守、ヘルプデスク、セキュリティ対策など、情報システム業務を外部専門企業に委託できます。

ITOは、エンジニアを雇用するよりも安価に最新の技術と知識によるサービスを受けられるため、BPOの一部としておこなわれる場合もあります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

BPOが注目されるようになった背景や今後について

なぜBPOが注目されるようになったのか、その背景や今後の動向について詳しく解説します。

深刻化する人材不足が経営課題となっている

昨今の最も重要な経営課題に、人材不足の深刻化が挙げられます。少子化に伴い、若手人材の入社獲得競争は激しくなる一方です。自社の業務の中核を支えるベテラン世代の退職時期と重なると、退職した人数を採用で補うことも難しくなります。

少子化が続く中で経営を続けていくためには、リソースの最適化が必須となるため、自社内ですべての業務を完結させ続けることが合理的といえるのかを見直すことが必要になります。

見直す際に一つの軸になる考え方は、既存のリソースを活用してどう収益を拡大させるかであり、その手段となるのがBPOです。

柔軟なはたらき方を目指す働き方改革の推進

働き方改革を促進させる面からもBPOの活用は有効です。働き方改革とは、過重な長時間労働を減らし、一人ひとりの事情に合わせたワーク・ライフ・バランスの実現を目指す考え方です。

たとえコンプライアンス違反ではないとしても、社員の長時間労働が続けば、疲労が蓄積して体調を崩したり、会社への満足度が下がり人材が流出したりする可能性が高まります。その状況では、売上の拡大につながるような新しい事業の開拓に時間を使うこともできないでしょう。そのような状況は、会社にとって大きな損失につながります。

しかし、BPOを活用した業務の中に毎日・毎月発生するような業務があれば、担当の社員は休暇が取りやすくなるという副次的な効果が得られます。業務負荷の低減幅が大きくなれば、社員が柔軟なはたらき方をより選びやすくなるでしょう。それによって従業員の満足度が向上すれば、離職率低下やパフォーマンス向上が見込め、長期的には会社の利益拡大も期待できます。

競争力を維持するためにDXの推進が急務となっている

DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略です。

誤解されがちですが、データとデジタル技術を活用するだけではDXといえません。DXとは、デジタル化によって製品だけでなく業務やプロセス、企業文化や風土までを変革し、競争上の優位性を確立することとされています。

DXを推進するには、自社でDX戦略を策定し、その戦略を進めるための社内体制の構築や人材の育成、セキュリティ体制の整備が必要です。

自社を取り巻く環境が大きく変化し、ライバル企業との競争も激しくなる中、競争力を維持し続けるためDXの推進は急務です。そして、DXを進めるためには、社内のリソースに余力を作らなければなりません。

体制を構築する人員と継続的に取り組む人材の確保、教育が必要となるため、有限な社内リソースを優先度の高い業務に振り分けるためにも、BPOの活用は有効です。

今後も成長し続けるBPO

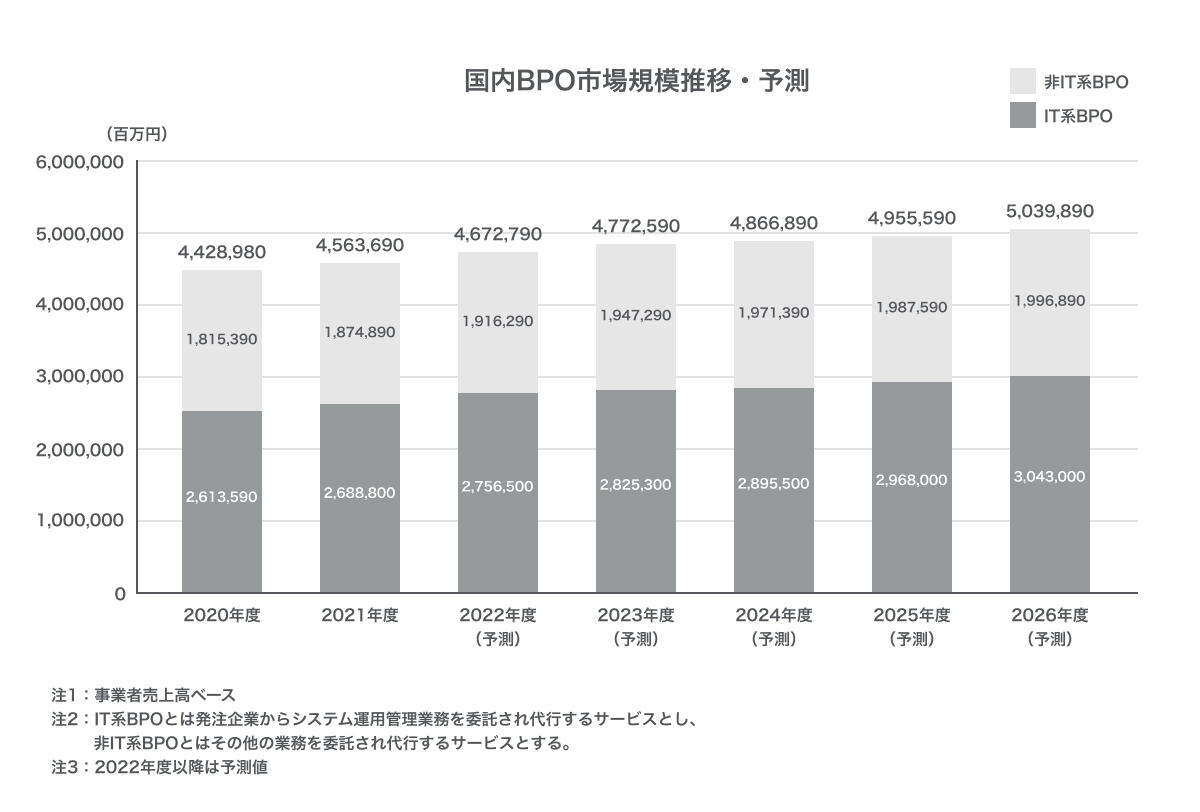

国内BPO市場規模推移・予測

※引用:矢野経済研究所 「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査(2024年)」(2024年11月19日発表)

2024年度のBPOサービス全体(IT系BPOと非IT系BPOの合算値)の市場規模は約4.9兆円と右肩上がりとなっており、バブル崩壊、デフレ期、リーマンショックなどの大きな経済の変化があっても衰えることなく、今後も引き続き拡大していくと予測されています。

BPOの需要が高まっている背景には、深刻な人材不足がありますが、現在の日本では、人材不足のために経営改善までリソースが回らず、倒産するケースも増加しています。その点、BPOを活用すれば高い専門性を持つ外部業者へ委託することができるため、業務の効率化を図ることができます。

BPOの2つの運用形態

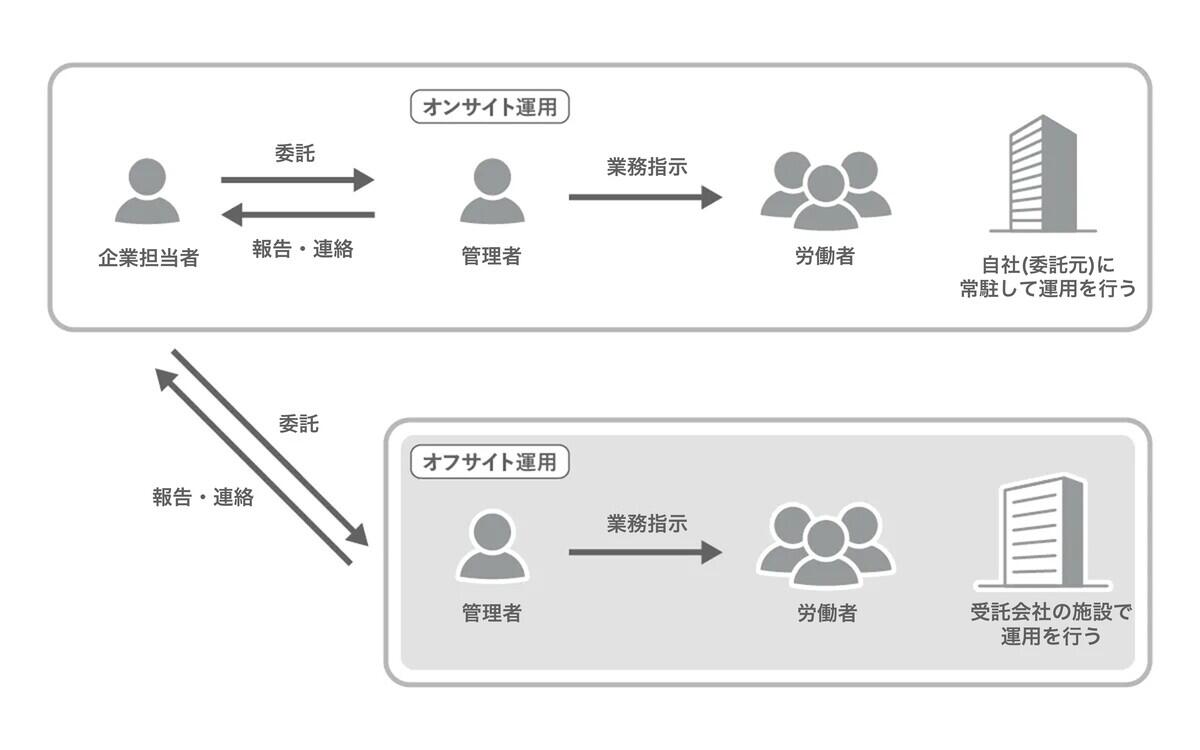

BPOの運用形態は、業務を遂行する場所によってオンサイトとオフサイトの2種類に分けられます。

この章では、オンサイトとオフサイトの特徴を紹介します。

自社内で業務を遂行するオンサイト

オンサイトとは、委託した業務を外部企業のスタッフが自社内に常駐して行う運用形態のことです。オンサイトは、自社で業務の進捗が確認しやすい、外部企業とコミュニケーションが密に取れるなどのメリットがあります。

ただし、自社のオフィス内で業務を遂行するため、外部企業のスタッフの作業スペース確保やネットワーク整備が必要となります。

自社外で業務を遂行するオフサイト

オフサイトとは、委託した業務を外部企業内で行う運用形態のことです。

オフサイトは、業務を切り出して、国内や海外の別の拠点に移すことで人件費や運用コストを抑えられる可能性があります。また、自社から離れた場所に拠点を確保することで、仮に災害が起きたとしても業務を継続させられるというメリットもあります。コールセンターやヘルプデスクなどはオフサイトで運用されることが多いです。

ただし、拠点が離れており業務状況を直接確認できないため、自社と外部企業とのコミュニケーションの取り方を工夫する必要があります。

オンサイト、オフサイトについてご紹介しましたが、海外で業務を行う場合はオフショア、国内拠点で業務を行う場合はニアショアと呼ばれます。オンサイトとオフサイト、オフショアとニアショアは、自社や外部企業の拠点の場所や業務内容によって最適な方法が選択されます。

BPOを導入するメリット

BPOの特徴や運用形態を押さえたうえで、企業がBPOの導入で得られる具体的なメリットについて、以下の3つをご紹介します。

- 業務改善により生産性が向上する

- 経営資源を集中させることが可能になる

- さまざまな付加価値を生み出せる

1. 業務改善により生産性が向上する

BPOの導入で業務プロセスが効率化されれば、自社の生産性向上につながります。

業務改善の必要があると感じながらも日々の業務に追われていると、なかなか対応できない場合も多いのではないでしょうか。BPOは業務改善を目的に、該当業務と前後の業務プロセスを含め委託できます。

導入の際には、これまでの業務プロセスを見直して、課題を抽出します。例えば、業務によってデジタル化する作業としない作業を選別し、人が行う業務とRPA・VBAなどデジタルで処理できる業務を最適に組み合わせ、運用体制を構築します。

このようにBPOの導入によって、業務が可視化・標準化・効率化されることによって、生産性を上げると共に、属人化が解消され業務品質が安定します。

2. 経営資源を集中させることが可能になる

企業は常に事業成長に必要な判断や迅速かつ柔軟な対応が求められます。それらを実現するために、自社内で強化したい部門や業務に、経営資源(ヒト・モノ・カネ)を集中させることが重要です。

BPOの導入では、委託する業務を切り分けることで、経営資源の中でも特に人材活用に関する選択と集中ができます。例えば、新規事業の立ち上げや既存事業拡大などの強化したい業務は自社の社員が行い、直接的な影響は低いものの毎日・毎月発生する定型業務を外部企業に委託するという活用の仕方があります。

このように、業務の種類によってBPOをうまく活用すれば、強化したい部門や業務に経営資源を集中させることができるようになります。

3. さまざまな付加価値を生み出せる

BPOは、コストを削減できる他、コストの最適化、働き方改革への対応などさまざまな付加価値を生みます。

成長過程の企業の場合、業務増加に伴い社員を雇うことで人件費(固定費)が上がります。しかし、繁忙期に合わせて人材を採用すると、閑散期は人材が余ってしまう可能性があります。

そこで、増えた業務に対してBPOを導入できれば、業務量に合わせたコストの最適化が可能となります。例えば繁忙期と閑散期がある場合、必要な業務量にあわせて外部企業内で必要な体制を調整しています。それに伴い、料金は繁忙期に高くなり、閑散期には低くなるため、固定費であった人件費が業務量の変動に合わせて最適化されるようになります。

また、業務にかかわるスタッフの採用や教育も外部企業が行います。それにより、社員の業務負荷が減り残業が抑制されるため、働き方改革への取り組みにもつながります。

このように、BPOの導入は、長期的な視点でコスト削減以上の付加価値を生み出してくれます。

BPOを導入する際の注意点

次に、BPOを導入する際の注意点は以下の6つです。

- 費用対効果を見極める必要がある

- 委託する業務の範囲を明確にしておく

- 管理体制の構築が重要になる

- 業務フロー・マニュアルなどの工数確保が必要になる

- 情報漏洩のリスクがある

- 社内での経験やノウハウの蓄積が難しくなる

6つの注意点を一つずつ解説します。

1. 費用対効果を見極める必要がある

BPOを導入した業務のノウハウは自社に蓄積しづらくなるため、委託をはじめたら基本的には更新し続けるものだと考えるべきです。しかし、BPOを導入する際は初期費用に加え月や年単位での委託費用が発生するため、費用対効果の検証が必要となります。

BPOを導入すれば社内リソースをコア業務に集中できますが、その結果どれぐらいの利益拡大が期待できるのか、委託費と見合っているかの試算も必要です。

ノウハウの喪失に発生するコストや、BPOの導入による付加価値の規模も踏まえ、長期的な視点で総合的に判断しましょう。

2. 委託する業務の範囲を明確にしておく

どこからどこまでを自社でおこない、どこを外部に委託するのか、業務の範囲を明確にしておきましょう。そのためには、自社の業務について理解を深めつつ、BPOの目的を明確にすることが大切です。

まずは、自社の経営における現状を把握して課題を分析し、その問題点を特定します。その問題点を解決する手段としてBPOを導入する場合は、コスト削減なのかリソースの余力確保なのか、BPOによって何を実現させたいかを明らかにします。

導入の目的が明確でないと、社内での合意形成や委託先との協議が進まず導入が遅れたり、逆にコストの増大やリソース不足を招いたりするおそれがあります。目的を明確にすることで、業務のどこからどこまでを委託するか決定しやすくなり、スムーズな導入が可能となります。

3. 管理体制の構築が重要になる

BPOを導入すると、一連の業務を外部企業が一括して処理するため、自社が積極的に関与しないと、ただ成果物を受け取るだけになってしまいます。最悪の場合、必要なくなったのに委託費だけを支払っていたり、交代した経営層の理解を得られずに契約解消を指示されたりするおそれがあります。

そうしたことを避けるためには、導入と同時に、自社内で外部先企業を監督・評価する体制を構築することが重要です。定期的なレポート提出や、情報共有会の開催を求めることで、合意内容に沿った業務が行われているか、改善の余地がないかをチェックします。

4. 業務フロー・マニュアル作成などの工数確保が必要になる

業務を委託する場合、まずはどんな業務を委託するのか、またこれまではどのように行っていたのかなど現状確認をする必要があります。それらを確認したうえで委託したい業務内容を外部企業に引継ぎするためにマニュアル作成や業務フローの作成などの業務が発生します。

これまでの業務でイレギュラーが発生しやすかったり、業務フローが煩雑になっていたりする場合は、効率的に業務を行うために業務フローの変更が必要な場合もあります。そのため、これらの業務に対応するための工数確保が必要です。

5. 情報漏えいのリスクがある

BPOは、自社の業務を外部企業に依頼するため、自社の情報が漏えいしてしまわないか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。近年、個人情報に関する法律の規制や企業に求められるコンプライアンスが厳しくなっており、万が一情報が漏れてしまった場合、事業の継続に多大な影響を及ぼします。

情報漏えいリスクを抑える方法として、BPOを検討している企業の体制や対策を確認すること、また外部企業の社員が自社の社内で業務を行うオンサイト型もあります。どちらにしろ、信頼して任せられる企業の選定が重要です。

6. 社内での経験やノウハウの蓄積が難しくなる

例えば経理業務を委託すると、自社で経理業務の経験を積む機会が失われ、社内での経験やノウハウの蓄積が難しくなります。今後、経理業務は自社では行わないという方針であればさほど問題ではありませんが、何らかの理由でアウトソーシングの利用ができない、または停止することになった場合、自社では対応できないというリスクがあります。

そのため、定期的に外部企業との面談や双方でマニュアル確認を行い、「外部企業が何をやっているか分からない」という事態を防ぐことが重要です。

依頼できる業務例

この章では「具体的にどのような業務を依頼すればよいか分からない」という方向けに、BPOで依頼できる業務をご紹介します。BPOは委託する外部企業によって業務領域は異なりますが、主に以下のような業務で多く導入されています。

- 総務

- 人事労務

- 経理

- 営業

- ヘルプデスク・コールセンター

- コンタクトセンター

- その他、上記以外のバックオフィス業務

各業務の領域で依頼できる具体的な業務例を、以下の表にまとめました。

| 職種 | 委託できる業務例 |

|---|---|

| 総務 |

|

| 人事労務 |

|

| 経理 |

|

| 営業 |

|

| ヘルプデスク コールセンター |

|

| コンタクトセンター |

|

| その他、上記以外の バックオフィス業務 |

|

総務

総務業務では、名刺発注や出張手配、備品発注・管理、受付など幅広い業務の委託が可能です。業務プロセスの改善で、煩雑化・分散化・属人化しやすいといわれている総務業務を標準化でき、働き方改革やテレワークの導入など自社が集中して取り組みたい業務にリソースを割くことができます。

人事労務

人事労務業務では、採用関連業務、給与・賞与計算業務、社員の健康診断管理、教育研修などの委託が可能です。また、給与や賞与計算、健康診断管理など定期的に発生する業務を委託することで、強化したい業務にリソースを割くことができます。

経理

総務業務では、経費精算、請求書発行、入金処理など経理にかかわる幅広い業務の委託が可能です。

経理業務のBPOでは、外部企業に所属するスタッフの中で専門的な知識を有するスタッフが業務遂行に携わり、繁閑によって対応するスタッフ数を調整してくれます。そのため、安定的な品質を保ち、変動する業務量に合わせてコストを最適化できます。

営業

営業業務のBPO導入では、見積書や契約書作成・発行や受発注業務の委託が可能です。

また営業事務や受発注業務では、自社の商流に合わせて業務を棚卸し、委託する作業を切り出してもらえます。そのため、煩雑で属人化しやすい営業事務業務の負担を軽減させられます。

ヘルプデスク・コールセンター

ヘルプデスクでは、ITヘルプデスクやコールセンターの運用、ヘルプデスク導入のコンサルティングなどの委託が可能です。

ITヘルプデスクやコールセンターは、自社内で業務を遂行するオンサイトと自社外で業務を遂行するオフサイトどちらでも運用可能です。また、すでに運営しているヘルプデスクに対しては、課題がないのか診断を行い、業務プロセスや応対品質の改善が目指せます。

このように、ヘルプデスクのBPOでは自社内の業務改善と合わせて、応対品質の改善で顧客満足を向上させる取り組みにもなります。

コンタクトセンター

コンタクトセンターとは、電話以外にメールやチャットなどさまざまなチャネルで顧客と接点を持つ拠点を指します。

コンタクトセンターのBPO導入では、さまざまなチャネルでの顧客対応業務から顧客データ収集、商談までを依頼可能です。顧客のデータやニーズを収集し社内に反映させる、問い合わせ内容に応じて顧客に提案を行うなど、利益を生み出す戦略的なコンタクトセンターを目指せます。

その他、上記以外のバックオフィス業務

BPOは、金融ローン審査処理やリース契約審査処理、奨学金申請処理、検定試験処理、購買・調達業務などの幅広い業務プロセスを委託できます。

ただし、どの業務まで対応可能かは、委託先企業によって異なるので、注意が必要です。

BPOの委託先企業を選ぶ際の5つのポイント

BPOをはじめて導入する場合、どのような外部企業に委託すればよいか分からないという方も多いと思います。

この章では、BPOを導入する場合の委託先企業を選ぶポイントを5つ解説します。

- 実績・経験が豊富か

- セキュリティ対策を行っているか

- 依頼したサービス内容と専門性を備えているか

- 業務範囲の拡大に対応できるか

- 導入コストが適切であるか

1. 実績・経験が豊富か

自社が委託したい業務に関する業界や業務内容などの実績や経験が豊富なのかチェックしましょう。特定の業務を外部に委託する場合、外部企業のノウハウやレベルによって品質などが左右されてしまいます。

そのため委託を検討するときには「どのような実績があるのか」「経験が豊富にあるのか」など、外部企業を見極める際の基準にするとよいでしょう。具体的には、以下のような実績・経験についてチェックすることが重要です。

- 自社が委託しようとしている業務の類似案件を請け負った実績はあるか

- 今までBPOとして請け負った実績数は十分か

- 請け負った業務の規模感はどうか

- 過去の事例において品質と効率性の向上にどれだけ貢献してきたか

2. セキュリティ対策を行っているか

自社の業務を外部に委託する際は、自社の情報や顧客情報も共有します。万が一、情報が漏れてしまった場合、自社の信用に大きな悪影響が出てしまいます。

そのため、外部企業のセキュリティ対策が非常に重要となります。セキュリティーポリシーを確認することはもちろん、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やPマーク(プライバシーマーク)の取得の有無も確認するとよいでしょう。

3. 依頼したサービス内容と専門性を備えているか

自社の希望する委託業務に、委託先の外部企業が精通しているか、十分なノウハウを持っているか必ず事前に確認しましょう。外部企業が業務の特性に合わせた適切なサービスを提供できるか否かは、導入後の効果に大きく影響します。専門的な知識や経験を持つ委託先であれば、高品質かつ効率的なサービスが期待できます。これにより自社業務のアウトソーシングによる利益を最大化することができます。

また、依頼したサービス内容に精通している委託先であれば、特定の業界や規制に関する知識があり、法令遵守や業界基準への適合性が確保され、リスクや法的な問題を回避できるでしょう。委託したい業務について自社内であらかじめ精査しておく必要もあります。

4. 業務範囲の拡大に対応できるか

BPOを導入して効果が実感できたら、委託する業務範囲を拡大するケースもあります。BPO導入時にあらかじめ、将来的な業務拡大へ対応できるか否か確認しておきましょう。

規模の大きい外部企業は、一般的に対応可能な業務範囲が広く、業務量が増えた場合でも一括して委託することができます。他の業務内容のBPOも想定している場合、企業規模が大きく、幅広い業務が委託できる外部企業を選ぶと安心でしょう。委託する業務範囲を拡大するたびに新たな外部企業を探すといった手間を省くことができます。

5. 導入コストが適切であるか

BPOはコスト削減を目的として導入することも多いですが、料金が安ければよいということではありません。自社が求めている業務の品質を保つことができるか、想定外のリスクが発生したときの対応を見込んだ費用になっているか、見積もりをとって費用と対応内容を確認しましょう。委託先を選ぶ際は、業務の質に適した料金になっているかバランスを確認することが重要です。

BPOを導入する流れ

BPOの導入は以下のような流れで進めていきましょう。

- 現状の分析と課題の洗い出し

- 委託範囲の決定と要件定義

- 委託先の選定・契約

- 業務の引継ぎ・移行

- 運用開始と定期的な改善

それぞれのステップを解説します。

ステップ1:現状の分析と課題の洗い出し

最初に、自社における業務プロセスの現状を分析して課題を洗い出します。問題点の解決手段として、BPOを導入する目的や実現したい価値を整理し、社内で合意形成をしましょう。

コスト削減なのか、人材リソースの確保なのか、残業時間低減なのかなど、目的が曖昧なまま進めると、BPOを導入しても効果が得られない可能性があります。

ステップ2:委託範囲の決定と要件定義

委託する業務の範囲を決定し、委託する内容や委託先の役割、KPI(重要業績評価指標)を設定します。外部企業に求める業務の品質や成果の定義を詳細にすることで、委託する外部企業との交渉がスムーズになり、トラブルを減らすことができます。

ステップ3:委託先の選定・契約

自社の課題やBPOで実現させたいことをまとめたRFP(提案依頼書)を作成し、発注候補の企業に送付します。

また、同時に自社でも選定基準を設定します。実績や専門性、セキュリティ体制の整備状況、導入・運用費用などから総合的に比較検討し、契約を結びます。担当者との相性も判断材料としてみるべきポイントです。

ステップ4:業務の引継ぎ・移行

委託先への業務移行計画を策定し、フローやマニュアルを整備して、委託先への引継ぎや研修をおこないます。同時に、BPO後の委託先との窓口となる自社内の部署を指定しておきましょう。自社の経営層や前後業務の担当者、他部署からの相談、調整依頼などにワンストップで対応する部署です。

ステップ5:運用開始と定期的な改善

双方の関係者が立会いのもとテストを実施して導入可否を判断します。事前に合意した業務品質を満たし、他に問題が見つからなければ、本格導入を決定します。

運用の初期段階では、試験段階では見つからなかった不具合が見つかる場合もあります。そのため、導入後しばらくは完全に切り替えるのではなく、委託前の自社の仕組みでバックアップできるように体制を残しておきましょう。

運用開始後は定期的なモニタリングを実施します。自社の窓口部署に対して定期的にレポートの提出や業務報告会の開催をするよう、契約書に盛り込んでおくことも大事です。

また、社内外の環境や体制の変更に伴って委託内容を適宜見直したり、改廃を進めたりすることも重要です。委託先の取り組みのうち、自社の業務に活かせる内容があれば、全社に横展開して自社の業務品質やレベルアップにつなげましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

BPOを導入して人材不足の解消や業務改善につなげよう

BPOを導入すると、人材不足や業務改善のためのリソース確保、間接部門のコスト削減など、自社が抱えている課題の解決につながります。人材の余力確保や残業時間の低減が実現できれば、コア業務に集中でき、利益拡大、社員の満足度向上による離職率低下などの付加価値も期待できます。

BPOの導入にあたっては、自社の業務の課題を分析し、BPOの目的と必要性について社内で同意を取り付けましょう。また、委託契約を結んで終わりではなく、運用状況を定期的にモニタリングして業務改善につなげ、BPOの効果をより高めていきましょう。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする