HRナレッジライン

カテゴリ一覧

業務委託費の勘定科目とは|業務委託コストの削減方法も解説

- 記事をシェアする

業務委託費とは、企業が特定の業務を外部に依頼した際に支払う費用のことです。この記事では、業務委託費の勘定科目の選び方と具体的な仕訳例を、3分で理解できるようにまとめました。

また、外注費・人件費との違いや、コストを抑えるための5つのステップについても詳しく解説しています。経理ご担当者の方だけでなく、発注部門の方々にも役立つ内容となっていますので、ぜひご一読ください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

業務委託費とは|他社や個人に委託する対価として支払う費用

業務委託費とは、雇用契約のない委託先に自社の業務を委託し、業務を行った対価として発生する費用を指します。

業務の委託先には企業または個人事業主の場合があり、税金の扱いなどが異なるため、違いを理解しておくことが重要です。特に2023年10月から始まったインボイス制度には注意が必要です。

インボイス制度では、委託先が「適格請求書発行事業者(登録事業者)」かどうかによって、消費税の仕入税額控除の可否が決まります。個人事業主などの委託先がインボイス未登録の場合、控除が受けられない可能性があるため、事前確認が推奨されます。

原則として源泉徴収は不要だが、例外に注意

業務委託費を支払う場合、支払者が所得税を天引きして納税する「源泉徴収」は、原則として必要ありません。

雇用契約に基づく労務の対価である給与と異なり、業務委託費は業務委託契約に基づく労務の対価です。業務委託費は給与ではないため、源泉徴収は基本的に不要です。

しかし、所得税法204条により、委託先が法人ではなく個人事業主の場合、業務内容によっては業務委託費の支払い時に源泉徴収が必要な場合があります。

【源泉徴収の対象となる主な個人への報酬】

- 原稿料・講演料(懸賞応募作品の賞金は5万円以下であれば不要)

- 弁護士・公認会計士・司法書士など士業報酬

- プロスポーツ選手・モデル・芸能人などへの出演等報酬

- 接待業務(ホステス・コンパニオン等)への報酬

- 広告宣伝の賞金、競馬の賞金 など

これらの業務に該当する場合、報酬を支払う企業は源泉徴収を行い、国へ納付する義務があります。

源泉徴収が必要な場合の業務委託費の支払い方法

源泉徴収が必要となる相手に業務委託費を支払うときには、源泉徴収分を差し引いた金額で報酬を支払います。

源泉徴収額の計算方法は報酬や料金の区分によって異なります。例えば、報酬が100万円以下の場合は、報酬金額の10.21%が源泉徴収で差し引く金額です。報酬が100万円以上の場合、100万円を超えた分については、20.42%が源泉徴収の税率となります。

【代表的な源泉徴収税率】

| 区分 | 税率 |

|---|---|

| 報酬100万円以下の部分 | 10.21% |

| 100万円超の部分 | 20.42% |

例えば、120万円の場合は以下の式で求めます。

100万円×10.21%+20万円×20.42%

ただし、司法書士への登記費用の支払いなど、業務委託の内容によっては例外的な計算方法が適用される場合もあります。端数処理や具体的な計算については、必ず国税庁の源泉徴収税額表で確認しましょう。

また、源泉徴収した金額は、原則として報酬を支払った翌月の10日までに税務署や金融機関で納付する必要があります。一定の条件を満たす場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行うことで、年2回にまとめて納付することもできます。

業務委託費に課される消費税について

業務委託費の支払い時には、消費税が課されることが一般的です。業務委託に対する報酬額に、消費税率をかけた分を加算した上で業務委託先に支払う必要があります。

例えば、報酬が30万円の場合、消費税3万円を加えた33万円が支払い額となります。

消費税を含まない金額で業務委託を行った場合、税務調査で過少申告と判断され、追徴課税のリスクがあります。契約書・請求書には消費税額を明記し、適切に処理しましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

業務委託とは

業務委託とは、雇用関係のない他社または個人事業主に自社の業務を委託することです。

また、法律用語としては「業務委託」は定義されておらず、請負契約・準委任契約・委任契約という3つの契約の総称として業務委託という言葉が使用されています

業務委託における契約の種類

それぞれの契約にはどのような違いがあるのでしょうか。請負契約、準委任契約、委任契約の違いを下記の表にまとめました。

| 業務委託契約 | |||

|---|---|---|---|

| 請負契約 | 準委任契約 | 委任契約 | |

| 目的 | 成果物 | 業務の遂行・納品 | 法令業務の遂行・納品 |

| スタッフの雇用元 | 受託会社 | 受託会社 | 受託会社 |

| 指揮命令権 | 受託会社 | 受託会社 | 受託会社 |

| 報酬の対象 | 成果物 | 成果物または業務の遂行 | 成果物または業務の遂行 |

| 責任の所在 | 受託会社 | 自社 | 自社 |

請負契約は、成果物を対象として報酬が支払われる契約です。例えば、アプリやシステムの開発、広告のデザイン、住宅やビルの建設工事などが該当します。

準委任契約は、法律行為以外の業務に対して報酬が支払われる契約です。経営改善のコンサルティングやシステムの保守などは、準委任契約として扱われます。

委任契約は、法律行為の代行に対して報酬が支払われる契約です。弁護士業務や税理士業務、不動産仲介などが委任契約に該当します。

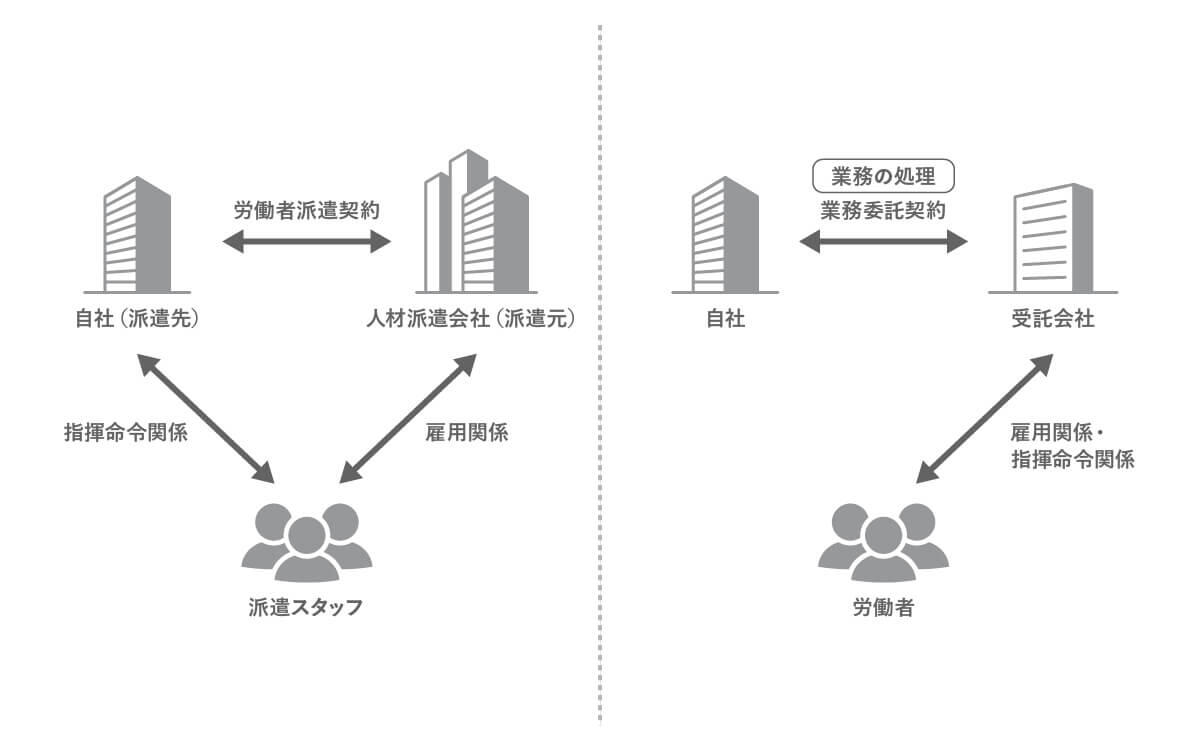

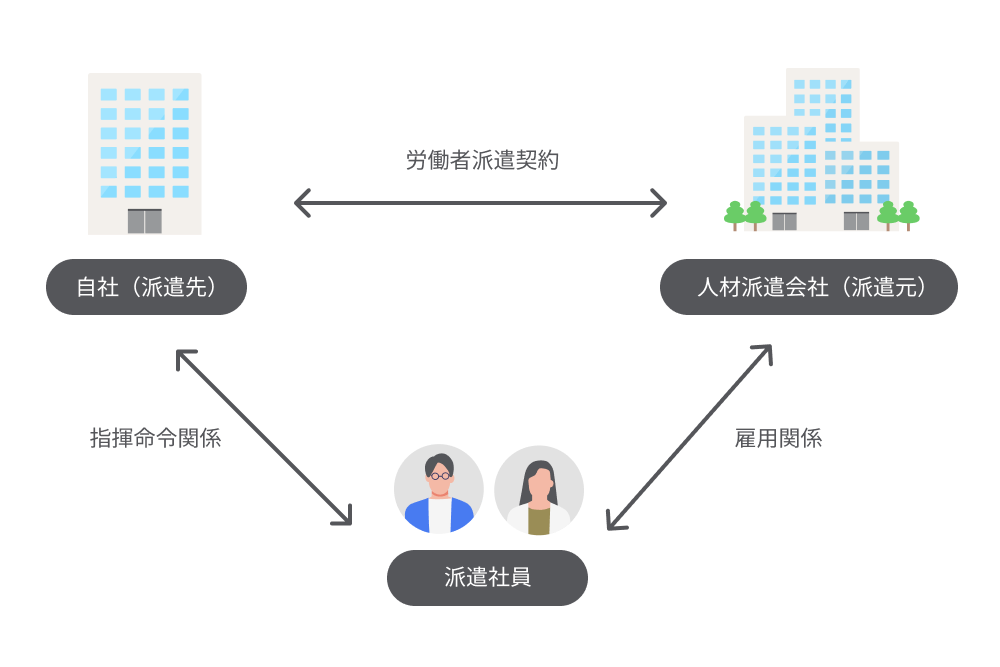

業務委託・人材派遣との違い

業務委託・人材派遣の違いをまとめると、下記の表になります。

| 業務委託契約 | 労働者派遣契約 | |

|---|---|---|

| 自社と結ぶ契約 | 業務委託契約 | 労働者派遣契約 |

| 契約期間 | 契約期間が終了するまで | 派遣可能期間は原則3年まで |

| 業務の指揮命令 | 不可 | 可 |

| 労働法の適用 | なし | あり |

| 社会保険の加入 | 不要 | 不要 |

| 年末調整 | 不要 | 不要 |

| 対価として支払うもの | 報酬 | 派遣料金 |

業務委託では、自社と委託先が業務委託契約を結びます。委託先に対する業務の指揮命令はできず、労働法は適用されません。また、業務委託で支払う対価は報酬として扱われます。

一方、人材派遣では、自社と人材派遣会社が労働派遣契約を結びます。派遣可能期間は原則3年までです。人材派遣では業務の指揮命令が可能で、労働法が適用されます。人材派遣の対価は、人材派遣会社に支払う派遣料金です。

業務委託と人材派遣は、いずれも社会保険の加入や年末調整を行う必要はありません。

業務委託費として計上できる勘定科目

業務委託費として計上できる勘定科目の一例として、委託先に支払う「支払報酬料」や「業務委託費」、銀行手数料などの「支払手数料」などが挙げられます。

加工を依頼した際の加工賃や下請工事などを依頼したときの工賃も、業務委託費として計上できます。

(例)

- 業務委託やアウトソーシングを行うときの業務委託費

- 弁護士や税理士などの専門家への支払報酬料

- 外部のコンサルタントに支払う料金

- 下請や加工を依頼したときの下請費(下請工賃)や加工費(加工賃)

- 委託先に報酬を振り込むときの銀行手数料

業務委託費の仕訳例

以下では、業務委託費の仕訳例をご紹介します。今回は4つのパターンを想定して仕訳方法をご紹介しますので、ぜひ経理処理を行う際の参考にしてください。

メーカーに加工を依頼する場合

お菓子メーカーが製品パッケージの印刷・組み立てを印刷会社に業務委託(外注加工費)し、普通預金に振り込んだ場合の仕訳例です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 業務委託費 | 2,000,000円 | 普通預金 | 2,200,000円 |

| 仮払消費税など | 200,000円 |

コンサルタントに依頼する場合

外部のコンサルタントに、コンサルタント費用として100万円を普通預金に振り込んだ場合の仕訳例です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 業務委託(コンサルタント費用) | 1,000,000円 | 普通預金 | 1,100,000円 |

| 仮払消費税など | 100,000円 |

エンジニアにシステム開発を依頼する場合

工場の工程管理用システム開発をエンジニアに依頼し、現金で支払いをした場合の仕訳例です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 業務委託(システム開発費) | 500,000円 | 現金 | 550,000円 |

| 仮払消費税など | 50,000円 |

個人事業主のWEBデザイナーにサイト制作を依頼する場合

個人事業主のWEBデザイナーに、源泉徴収を差し引いたサイト制作費用を普通預金に振り込んだ場合の仕訳例です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 業務委託(サイト制作費) | 300,000円 | 普通預金 | 299,370円 |

| 仮払消費税など | 30,000円 | 預り金 | 30,630円 |

こちらの例では、業務委託費300,000円に源泉徴収税率10.21%を掛けた30,630円が源泉所得税として、業務委託費と消費税の合計金額330,000円から差し引かれています。

業務委託増加と法改正で変わる経理業務のポイント

近年、DX推進や多様なはたらき方の普及により、企業における業務委託の活用が急速に拡大しています。それに伴い、経理部門が対応すべき業務も複雑化しており、特に以下の3点が実務上の大きな課題となっています。

インボイス制度への対応

2023年10月に開始されたインボイス制度により、業務委託費の経理処理は一層複雑になりました。仕入税額控除を受けるためには、委託先が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が必須となり、適格請求書の保存も求められます。

この確認作業と厳格な帳簿・請求書の保存要件が、経理担当者の新たな業務負担となっています。

インボイス制度については、以下の記事で詳しく解説しています。

>>インボイス制度を徹底解説!企業に与える影響を改めて確認しよう

源泉徴収要否の判定

個人事業主やフリーランスへの支払いが増えるほど、業務内容ごとに源泉徴収の必要性を判定する機会も増えます。判断を誤ると、追徴課税や支払遅延につながるため、発注部門との連携と社内ガイドラインの整備が欠かせません。

契約書・勘定科目管理の複雑化

業務委託の形態が多様化しているため、契約内容に応じた適切な勘定科目の選択と管理が重要です。発注部門と経理部門で契約条件・支払要件を正確に共有できないと、経理処理のミスや遅延を招く恐れがあります。

委託先管理から請求書の回収、源泉税の納付までを一貫させるルールを整備し、業務効率とリスク低減を図りましょう。

業務委託費と外注費・人件費の違い

外部パートナーに仕事を頼むコスト(業務委託費・外注費)と、社内従業員に支払うコスト(人件費)は、「契約形態」と「支払先」の2点で明確に区別できます。以下で順に整理します。

外注費とは

外注費は、自社以外の企業や個人事業主などに業務を発注する際の費用を指します。業務委託費と外注費の違いは、契約の有無です。外注費には、請負契約や準委任契約、委任契約などを結ばずに外部に発注した業務のコストも含まれます。

例えば、業務委託契約を結んでいない運送会社に対して商品の配送を依頼した際の費用は、外注費として扱われます。

人件費とは

人件費は、従業員に対して支払う給与や賞与、社会保険料などのコストのことです。業務委託費が外部の委託先に支払われることに対して、人件費は自社の従業員に対して支払われる点が異なります。

業務委託費コストを抑える5つのポイント

業務を委託するとコストがかかりますが、どのようにすれば費用を抑えられるのでしょうか。業務委託費のコストを抑えるポイントを解説します。

1.適正な報酬を設定

業務委託にかかるコストは、委託する業務の内容や、委託先の企業や個人事業主などによって異なります。

業務内容や委託先の能力、実績などを考慮し、適正な報酬金額を設定することが、コストを抑えるために重要です。

2.外注予定業務と付随する業務の適正化

コストを抑えて利益を最大化するためには、業務委託の必要性を見直す必要があります。

まずは、業務委託を検討する業務のフローチャートを作成し、関連する業務を書き出すことで業務プロセスを可視化しましょう。その上で、無駄を省けるポイントや自社で行える業務を明確にすると、業務委託費を最小限に抑えやすくなります。

3.依頼したい内容を明確化

業務委託をする際に、目的や依頼内容、委託先に求めるスキル、スケジュールなどを明確化し、委託先に伝えることも重要です。業務内容を事前に適切に伝えておくことで、適正な見積もり金額を提示してもらえます。

また、委託する業務をスムーズに進め、手戻りや修正による追加コストを抑えるためにも、依頼内容を明確にしておくことが必要です。

4.価格交渉をする

委託する業務内容を明確にした上で、必要に応じて価格交渉を行うと、コストを抑えられる可能性があります。複数の委託先に対して相見積もりを取ると、適正な金額を把握でき、価格交渉をしやすくなります。

ただし、単に価格が安ければよいというわけではありません。依頼できる内容や成果物の品質なども考慮した上で、委託先を選定しましょう。

5.無料トライアルを活用する

業務委託を受け入れる会社によっては無料のトライアル期間を設けている場合があります。

無料トライアルを活用すると、依頼できる業務内容や品質を実際に確認した上で、契約を結ぶかを検討できます。依頼後のミスマッチをなくすためにも、積極的に活用しましょう。

業務委託費に関するよくある質問

ここでは、業務委託費の処理に関して、経理担当者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1.個人事業主が適格請求書発行事業者でない場合、消費税の扱いはどうなりますか?

適格請求書発行事業者に登録していない場合、請求書を受け取っても仕入税額控除を適用できません。(インボイス制度に基づく)。

そのため、委託先が個人事業主の場合は、契約前にインボイス登録の有無を確認し、請求書の様式も保存要件を満たしているかをチェックしましょう。

Q2.業務委託費を毎月固定額で支払っても問題ありませんか?

定額支払い自体は可能ですが、契約書において成果物の有無や業務内容の明示が重要です。これが不明確なまま月額払いを行うと、実質的に給与に類するものとみなされるリスクがあります(「給与課税」への誤判定や源泉徴収漏れの懸念)。

税務調査でも論点になりやすいため、必ず委託契約書で報酬対象(成果物/業務範囲)を明文化しましょう。

Q3.外注費と業務委託費はどう使い分けるべきですか?

契約書があり、継続的または成果物を伴う業務については「業務委託費」として処理します。一方、単発または軽微な業務に外部発注した場合は「外注費」として処理することも認められています。

勘定科目は社内ルールとの整合を図りながら、業務内容と契約実態に即して選択することが重要です。

Q4.委託費の支払い方法を現金から振込に変えた場合、会計処理はどう変わりますか?

基本的な会計処理(業務委託費・消費税・源泉徴収)の取り扱いは変わりません。ただし、振込に伴う手数料が発生する場合は、「支払手数料」などの科目で別途仕訳を行う必要があります。

また、源泉徴収を差し引いた報酬額を支払う場合は、振込金額と預り金(源泉税)を正確に分けて処理しましょう。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

業務委託費の勘定科目や仕訳方法を理解して正しく処理しましょう

今回ご紹介した仕訳例や源泉徴収・消費税の扱い、外注費や人件費との違いなどを参考に、ぜひ業務委託費の会計処理を適切に進めましょう。

現在外部リソースを活用しているものの疑問や不安を抱いている方は、お気軽にパーソルテンプスタッフへお声掛けください。

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする