HRナレッジライン

カテゴリ一覧

インボイス制度を徹底解説!企業に与える影響を改めて確認しよう

- 記事をシェアする

インボイス制度が2023年10月1日より開始されました。どのような制度なのか、インボイス制度により何が変わるのか、留意することなどをまとめて分かりやすく解説します。

- インボイス制度の概要

- インボイス制度に関わる仕入税額控除と免税事業者について

- インボイス制度導入で変わること など

また、本記事では派遣スタッフを受け入れている派遣先企業がどのような対応をするべきかについてもご紹介します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

インボイス制度とは

「インボイス制度」とは消費税または付加価値税の仕入税額控除の方式のひとつです。2023年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する事項の見直しが行われました。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。

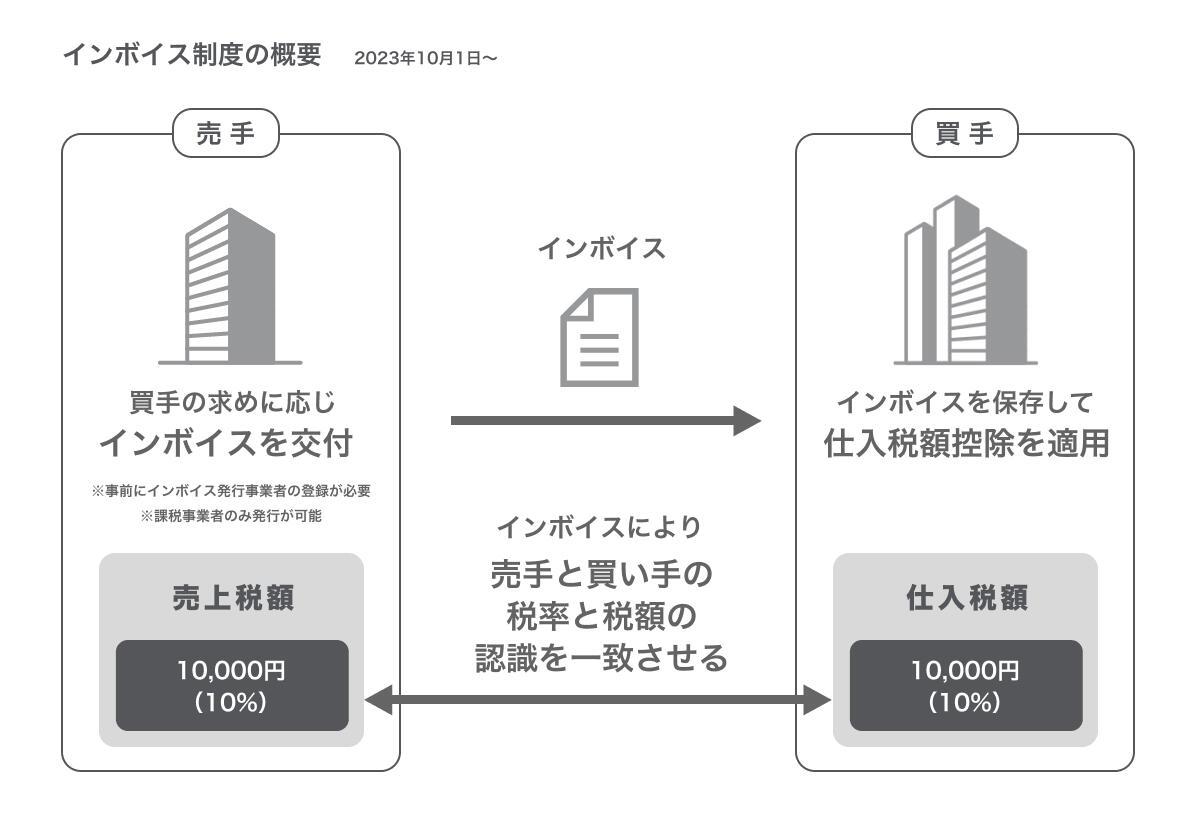

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書などのうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度は2023年10月1日の取引から開始されたため、原則として10月1日以降の取引で消費税が発生するものについては、インボイスを用いて運用します。

これまで、単一税率下においては「請求書等保存方式」が設けられていましたが、2019年10月1日の消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が導入されたことに伴い、消費税の複数税率に対応するために「区分記載請求書等保存方式」を経て「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が新設されました。以下でこの3つの方式について解説します。

請求書等保存方式について

消費税法では、帳簿を保存し、売手が発行した請求書などの客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としています。この経理方法を「請求書等保存方式」と呼びます。そして、帳簿や請求書の記載事項として、課税仕入れの相手方の氏名または名称、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産または役務の内容、課税仕入れに係る支払対価の額などを定めています。

単一税率のもとでは、請求書などに税額や税率が記載されていなくても控除されるべき仕入税額の計算には支障がありませんでした。また、事業者にとっての負担も大きくないため、消費税率が一律8%であった時期には、この「請求書等保存方式」が採用されたとも言えるでしょう。

区分記載請求書等保存方式について

2019年10月1日の消費税率引き上げに伴い、「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。これまでと異なり、消費税率が8%と10%の複数税率となるので、会計処理を行う際には税率ごとに分けて記載をする必要がありました。仕入れ税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および区分記載請求書などの保存が必要となっています。

この「区分記載請求書等保存方式」は2023年9月30日までの経過措置となっており、2023年10月1日からは「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されました。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。2023年10月1日より、この制度が開始されました。売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、登録番号のほか一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類するものをいいます。この請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

適格請求書と適格簡易請求書の違い

適格請求書の記載事項が定められていますが、不特定多数の者に対して販売などを行う小売業、飲食店業、タクシー業などに係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です。適格請求書と適格簡易請求書の記載内容の違いは下記のようになります。

※引用:国税庁|適格請求書等保存方式の概要

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

インボイス制度にかかわる仕入税額控除と免税事業者とは

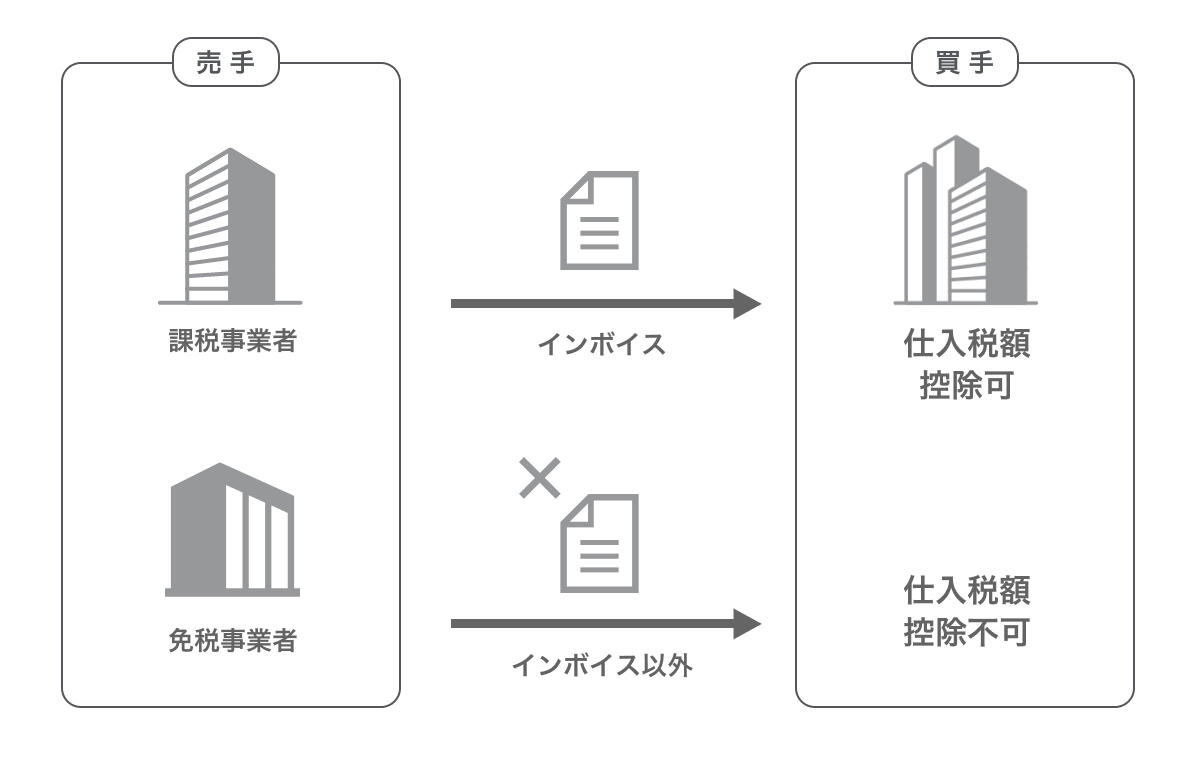

インボイス制度によって、買手は仕入税額の控除を受けられます。しかし、「免税事業者」と呼ばれる事業者から行った課税仕入れは、仕入額控除の適用を受けられません。仕入税額控除と免税事業者について解説します。

仕入税額控除について

「仕入税額控除」とは、仕入の際にかかった消費税を算出する際に、売り上げから課税仕入れに含まれる消費税を除くことです。一定の事項を記載した帳簿および適格請求書などの請求書等の保存が、仕入税額控除の要件となります。免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。

免税事業者について

消費税を除く年間の売上が1,000万円以下の事業者は、課税事業者になることを選択する申請書を提出しない限り、消費税の納税義務はありません。このような事業者を「免税事業者」といいます。

適格請求書等保存方式の開始後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額想定額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

インボイス制度導入で変わること

インボイス制度が導入されることによって、どのような変化が起こるのでしょうか。予想される変化を2つご紹介します。

消費税を納める事業者(年間売上1,000万円以下)の増加

1年間の課税売上高が1,000万円以下のに満たない「免税事業者」には、インボイス制度の導入に伴い、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかの2つの選択肢があります。

免税事業者であれば、請求書の見直しは必要ありません。しかし、制度開始後は、従来の請求書では仕入税額控除が受けられなくなるため、取引先が取引を打ち切る可能性も考えられます。免税事業者でい続けることは、受注できる仕事の数が減少し、収入が減ってしまうという可能性があります。

収入の減少を回避するために、課税事業者になり消費税を納める事業者が増加すると考えられます。これにより取引が減るリスクは回避されますが、これまでは免除されていた消費税の納税義務が生じます。消費税分の売上額が減ってしまうことは大きなダメージとなるでしょう。

事業者のコストアップによる経費の見直し、経理業務の増加

インボイス制度が導入されることで、買手・売手それぞれにコストアップや業務の増加も予想されます。請求書や領収証のフォーマット変更が必須になるため、システムなどをインボイスに対応したものに変更する必要が生じ、コストがかかるでしょう。

また、インボイスは売手側もその副本を7年間保管することが義務付けられることから、保管や破棄の手間やコストも増加することになります。

さらに経理業務の増加も懸念されます。課税事業者は、会計処理をする際に、消費税の個々の取引について、消費税の区分(不課税取引、課税取引、非課税取引、免税取引)と、軽減税率の対象か否かをシステムに入力するだけでなく販売者が課税事業者なのか免税事業者なのかということも確認しなくてはなりません。

インボイス制度に対応するために買手が準備すべきこと

インボイス制度の影響や変わることを解説しましたが、買手は具体的にどのような準備が必要なのでしょうか。自社内で行うことと、取引先に対して行うこと、それぞれを解説します。

請求書等の保存・管理

請求書の保存・管理に関してはこれまで同様の対応が求められます。法人における「請求書」は、法人税法で7年間と定められています。保管期間のスタートは、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からです。

保存方法には書面による保存・電磁的記録による保存があります。書面で保管している企業は、膨大な数の請求書をファイリングし、7年以上保管するには手間もスペースも必要となります。この機会に電子データへの移行を検討するとよいでしょう。

取引先への確認

取引先各社に、適格請求書発行事業者登録の有無と登録番号について確認します。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に、適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号などが記載されていますので、サイトでの確認も可能です。

インボイス制度導入で派遣先企業が確認しておきたいこと

インボイス制度導入で派遣先企業が確認しておきたいことについて説明します。仕入税額控除の対象かどうか、適格請求書発行事業者であるかの確認が重要となります。

人材派遣の料金は仕入税額控除の対象である

人材派遣の料金は仕入税額控除の対象です。人材派遣の料金の支払いは企業間で行われる課税取引にあたります。人材派遣会社としては課税売上、派遣先企業では課税仕入となるため、派遣先企業は支払った人材派遣の料金と共に支払った消費税を仕入税額控除に含められます。

人材派遣会社が課税事業者である場合、適格請求書発行事業者であるかを確認する

まずは依頼している人材派遣会社が、課税事業者である場合、適格請求書発行事業者であるかを確認します。請求書がインボイスの様式を満たしているか(登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額の記載がある)かも確認するようにしましょう。

人材派遣会社が免税事業者である場合、仕入税額控除を受けられない

依頼した人材派遣会社が免税事業者である場合、仕入税額控除は受けられなくなります。しかし、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入であっても、一定の割合分であれば下記の表のように仕入税額控除を受けられます。

| 期間 | 控除できる金額 |

|---|---|

| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |

| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

インボイス制度導入が企業に与える影響を理解する

2023年10月1日にインボイス制度が開始されました。売手の企業にも買手の企業にも、さまざまな影響があります。インボイス制度によって変わるコスト、増加する経理の業務などを理解し、対応できるようにしましょう。

- 記事をシェアする