HRナレッジライン

カテゴリ一覧

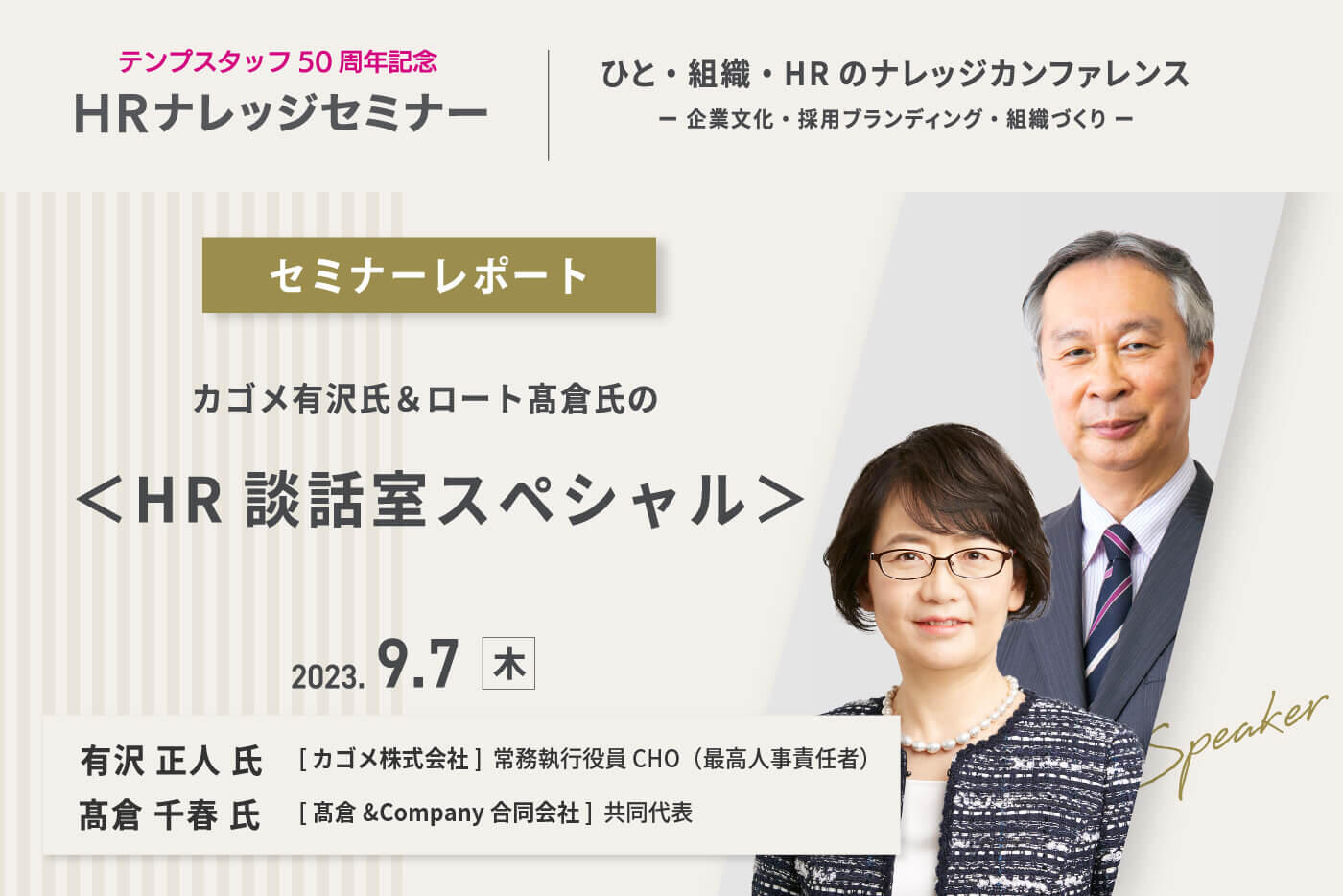

【セミナーレポート】

カゴメ有沢氏&ロート髙倉氏の<HR談話室スペシャル>

公開日:2025.05.14

- 記事をシェアする

カゴメ株式会社 常務執行役員CHO(最高人事責任者)

有沢 正人 氏

髙倉&Company合同会社 共同代表

ロート製薬株式会社 取締役 CHRO

髙倉 千春 氏

HRナレッジセミナーの人気企画「HR談話室」。今回は、カゴメCHO有沢正人氏とロート戦略アドバイザー髙倉千春氏、HRのエキスパートであるお二人にご登壇いただきました。前半は前回開催のHRナレッジセミナーで参加者の皆さまから寄せられた、たくさんの課題について幅広くお答えいただき、後半は当日参加の皆さまからの質問やお悩みにリアルタイムでじっくりお答えいただきました。取り組んできた施策やそれぞれのご経験、HRへの想いなども含めてお話いただいたフリートークの90分。本セミナーレポートでは前半パートでの一部をご紹介します。

▼有沢氏インタビューはこちら

改革改善が進まない、納得感を得られない「評価制度」

人事が抱える最大の課題の一つが評価制度です。現在、多くの企業で「定性評価」を導入していますが、うまく回っていないのが実情です。たとえば、定性評価には「期待に添えた」「やや期待を超えた」「期待を大きく超えた」といった項目がありますが、その「期待」や「やや」とは極めて不確かなもの。よって「定量評価」を取り入れるのが理想です。一方で「プロセス評価」「職務行動」など定量化しづらいものは、KPI評価シートを用いて「何を、いつまでに、どれくらい行うか」と目標設定するのがよいでしょう。このKPI評価シートは全社員に公開し、役員のものも全社員が見られるようになっています。最初は反対もありましたが、現在ではそれが開かれた文化となっている。誰が何をやっているかわかる、という「透明性」はキーワードだと思います。これは心理的安全性とエンゲージメントの向上につながります。(有沢氏)

評価ということでは、ロート製薬ではいろいろなチャレンジをしています。どういう価値を出したのか「仕事の価値」で評価しましょうということに挑戦しています。各自に「私は何をやりたいか」Will、「何ができるか」Can、「社会にどのような価値を届けたいか」Needを考えてもらい、その重なりから創造された価値を成果の対象とします。会社としてもちろん中期的戦略の方向性はありますが、それに対して各自が何をやるかと主体的な視点が重要です。変化が激しい環境下では3カ月たつと中期計画もそぐわない部分がでてきますので、個々が主体的に社会のNeedを考え「会社に何ができるか、それはロートの想いやパーパスにあっているものか」にむけて価値を出していくことを大切にしています。

それを半年ごとに評価していく試みを実験的に行っています。職務が上のランクだからといって点数が高くなるわけでもなく、次の半年はまたわからないものです。目標や何をやるのかは、自分自身で考えるしかないものであり、評価の内容も「フィードバック」するのではなく将来に視点をむける「フィードフォワード」です。「次にどうしていきたいのか」を投げかけたり、副業などで経験や思考を広げる場をつくったり。こういった「先を見る」ことを全員が意識する仕掛けをつくって、少しずつ実ってきている状況です。(髙倉氏)

これからの「組織風土・チームビルディング」

今後の日本企業のカギとなるのは「組織風土の醸成とチームビルディング」であると思います。これには各社員の知恵やアイデアを尊重し合える組織風土をつくること、また「自分は何者で、何をしたいか」と社員自身に考えてもらう環境を整えることが重要です。組織風土は社員一人ひとりの行動の集積ですが、望む仕事を社員に考えてもらうのはそう簡単ではありません。しかし、個々が日頃から主体的に考える習慣、会社と少し離れて自分や自社を客観視する習慣は、組織風土が健全でないと継続できません。一人ひとりのよさとポテンシャルを活かす、スピード早く判断や事業を進めていかなければならない中で、多様な雇用形態のいろいろな個を人事が活かさないとなりません。環境が大きく早く動く中で、皆で知恵を活かし集めて進めることができる風土の醸成について、人事は真剣に考えていく必要があります。(髙倉氏)

シニア層が活躍する組織

2021年に65歳から70歳までの就業機会確保のための努力義務が企業に課されましたが、当社では「70歳まではたらいてもらわないと困る」という状況です。そのような背景からフルタイムに加え、週3日勤務や専門職型などの個別契約型も用意する形で「定年退職者の再雇用制度」を今春、整備しました。人手不足がますます深刻化する昨今において、対策や仕組みづくりは先手先手で始めなければ絶対に間に合いません。今のうちから整備していかなければならない。ぜひこの点を留意いただきたいです。(有沢氏)

リスキリングが話題になっています。今までは、まず人事が一律に線を引いて教育をしていくことができましたが、これからは個別管理になるから一人ひとりを見ていかなければならなくなるので、その覚悟が必要になると思います。また、リスキリングをしていくにあたって、ポジティブに過去の自分を否定できる能力が必要だと思っています。メンタル的に肯定的自己否定ができないと、アンラーニングしていけません。これは年齢に関係なく「未来を見る、考える」ことができるかどうかということだと思います。(髙倉氏)

これからの「人事の在り方」と「改革し変わっていくために」

経営戦略と人事戦略を連動させていくことを考えた時、従来の人事機能では対応できないと言えます。経営層は将来の動向を見据えて動き、人事もまた将来を見据えて人材育成や採用を行います。つまり人事も経営視点を持ち、経営層に意見できる姿勢を持つことが望ましいです。また、新規事業を成功させるためには、社員が社会に新たな価値を提供できるかどうかがカギであり、その働きかけを企業が行うことも不可欠です。(髙倉氏)

人事改革や風土改革の最大のキーマンはやはり社長です。また、そのキーマンへの働きかけがCHROの重要な役割と言えます。当社では、上司は評価と指導をする役割、HRBPは部門人事ではなく、気付きとコーチングをする役割です。現場で本人たちに何をしたいか、なぜやりたいのか、そのために何をしているのか…そういうことをすごく聞いて、意識付けと気付きを与えるようにしています。そして心理的安全性を担保するカルチャーも大事です。聞いて聞きっぱなしにしない。聞いたら、会社は動くのです。

一方で若い階層が直接CHROに物申すのは現実的に難しいところです。その場合は1つ上のレイヤーを動かすのがよいでしょう。担当者レベルであれば課長に、課長であれば部長に、部長であれば役員といった具合で、下からボトムアップで働きかけることが有益です。(有沢氏)

まとめ

人事の制度や仕組みはどれだけよいものをつくっても、正しく運用できなければ意味はありません。制度を整備した後には、人事担当は現場に行くことが肝心です。実際に制度が支持されているか、どのように運営されているかなどを自分の目で見ることをおすすめします。(有沢氏)

時代の流れとともに人事制度は変わっていきます。重要なのは、社員全員が当事者意識を持って運用していくこと。これからの人事制度は“全員参画型”が必須になってくるとも言えるでしょう。また経営視点を持つことも今後、人事に求められる要素です。(髙倉氏)

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

カゴメ株式会社 常務執行役員CHO(最高人事責任者)

有沢 正人 氏

1984年に協和銀行(現りそな銀行)に入行し、主に人事、経営企画に携わる。2004年にHOYA株式会社に入社。人事担当ディレクターとして全世界のHOYAグループの人事を統括。2009年にAIU保険会社に人事担当執行役員として入社。ニューヨークの本社とともに日本独自のジョブグレーディング制度や評価体系を構築する。2012年1月にカゴメ株式会社に特別顧問として入社。カゴメ株式会社の人事面でのグローバル化の統括責任者となり、全世界共通の人事制度の構築を行っている。2018年4月より現職となり、国内だけでなく全世界のカゴメの最高人事責任者となる。

ロート製薬株式会社

取締役 CHRO

髙倉 千春 氏

1983年、農林水産省入省後、米国Georgetown大学にて、MBAを取得。1993年コンサルティング会社にて、新規事業に伴う人材開発などに携わった後、1999年ファイザー株式会社、2004年日本べクトン・ディッキンソン株式会社、2006年ノバルティスファーマ株式会社の人事部長を歴任。2014年より味の素株式会社にてグローバル戦略推進に向けた人事制度の構築をリード。2020年ロート製薬株式会社に入社、取締役 人財・WellBeing経営推進本部E. Designerを経て2022年4月から現職。

- 記事をシェアする