HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【人事ライン】

ナレッジワーク 渡邉氏

人と組織に本気で向き合う

公開日:2025.01.15

- 記事をシェアする

株式会社ナレッジワーク

HR

渡邉 慎平 氏

「他の会社の人事ってどうやっているんだろう」「同じような悩みを抱えているのかな」さまざまな企業の人事パーソンインタビュー『人事ライン』。今回は株式会社ナレッジワークで採用を担当する渡邉 慎平さんです。

セミナーやインタビュー、ご自身のSNSなどさまざまな場所で発信をされている渡邉さんですが、転職し新たなステージへの変化から1年、HRや採用についてどのような想いを抱いているのか、お話しいただきました。

POINT

事業部経験を経て、HRにキャリアチェンジ

― 今までのご経歴、人事でのキャリアと現在のご担当領域を教えてください。

2013年にデジタルマーケティング企業に新卒入社して、従業員数が40名から250名ほどのフェーズを経験しました。在籍していた11年間で、前半6年間はデジタルマーケティング支援のコンサルティング、約30名のチームマネジメントを担当し、後半5年間は急拡大フェーズの採用責任者を担当しました。

事業部からHRに異動した理由は3つあります。

1つ目は採用や組織に馴染みがあったこと。コンサルタント時代に新卒採用リーダーも兼任していたので、優秀な人材を採用すれば事業が伸びるというのを現場の立場として感じており、採用に熱量があったこと。

2つ目は「事業と組織は表裏一体である」と感じたこと。100社以上のデジタルマーケティング支援をするなかで、成果が出る顧客には現場の営業力や開発力が強くて実行力があるという共通点があり、戦略を描くだけでは駄目で、それを実行する組織の力が重要であることを実感したこと。

最後は社長からの声かけです。自らがHRへの異動を強く希望していたわけではなかったのですが、当時組織が急拡大する中で、事業側の理解がある人が採用や組織づくりを担ってほしいという声かけがあり、HRに異動しました。

5年間HRを経験した後に退職し、1社スタートアップ企業を経験してから、2023年12月にナレッジワークにHRとして入社しました。HRという仕事にこだわっていたわけでなく、2社での事業とHR両方の経験を通じて、よいチームでよいプロダクトをつくる大事さと難しさを実感したのですが、ナレッジワークであればそれができると考えて入社を決めました。

採用はマーケティングと営業のかけ算

― 事業とHRの両方を経験されているのはユニークですね。事業経験は採用にどう活きていますか。

私の事業経験、特にマーケティングや営業の経験が採用にダイレクトに活きています。候補者の「インサイト(隠れた本音や気付いていない意識)」を捉え、自社の魅力や提供価値を磨き上げてメッセージを発信する。これはマーケティングそのものです。

特にHRの中でも採用の仕事は「マーケティングと営業のかけ算」だと思います。SaaS企業で言えば、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスといった分業が進んでいますが、採用はこの一連のバリューチェーン全てを担当する仕事です。採用担当者が候補者の興味を惹き、魅力を伝え、意思決定まで導く。その過程にマーケティングと営業の要素が詰まっています。

― マーケティングの視点が採用に欠かせない理由は何でしょうか。

今、製品市場では顧客のリテラシーが上がり、企業は「選ばれる製品」をつくるために競い合っています。同じように、労働市場でも「選ばれる会社」にならなければいけません。会社の成長には優秀な人材が不可欠であり、そのフロントに立っているのがHR、特に採用担当者です。

CEOの麻野もよく言うのですが、「人と組織で勝つ」という重要性がこれまで以上に増しています。優秀な人材が「この会社で働きたい」と感じるよう、採用担当は企業の魅力を伝え、候補者との関係を築く役割を担っています。この責任とやりがいは非常に大きいですね。

― HRにこだわりはないとおっしゃっていましたが、採用という仕事については魅力ややりがいを感じているのですね。

そうですね。採用は、その候補者の「キャリアのWill(実現したいこと、働く目的)」や「インサイト」を引き出し、企業とのかみ合わせを見極める仕事です。「私たちの会社なら、その希望や経験を実現できますよ」「これまでのスキルはこんな形で活かせます」と伝え、ただ見極めるだけでも、ただ口説くのでもない、本当の意味でのマッチングを実現する。このプロセスが楽しいです。

マーケティングの経験からも、採用は「カスタマージャーニー」に似ていると感じます。候補者が企業に出会い、興味を持ち、納得して入社を決断するまでの一連の体験。私はこれを「キャンディデートジャーニー」と呼んでいます。候補者の態度変容を促し、自社を選んでもらうまでの体験設計を考えることこそ、採用の醍醐味だと思っています。

優秀な人材が入ることで事業や組織が変わり、その変化が新たな成長を生み出します。だからこそ、採用は企業の成長をつくる仕事と言えるのではないでしょうか。

撮影場所 | WeWork 神谷町トラストタワー 共用エリア

候補者一人ひとりのキャリアに本気で向き合う ―ナレッジワークの採用哲学

― 採用において大切にしていることは何ですか。

候補者のキャリアに本気で向き合うことですね。ナレッジワークでは「人と組織」に本気で向き合う文化があります。10年以上採用に携わっていますが、これほど候補者一人ひとりのキャリアに本気で向き合う会社は初めてだと感じています。

中途採用はどうしても「要員計画を埋めるための人材採用」になりがちですが、私たちは違います。「その候補者のキャリアを私たちがプロデュースできるのか」と本気で考えます。その人にとってナレッジワークへの入社がキャリアを閉じる結果になるなら、「他社の方がよい「現職に残る方がよい」と伝えることもあります。それくらい真剣に、候補者の人生と向き合いながら採用活動をしています。

― そういう文化、組織風土が根付いているのですね。

そうですね。CEOの麻野がつくってきた組織文化がベースにあります。「採用は人の人生を左右する仕事だから、その人の本当の志向性やキャリアの未来を考えて、こちらからプロデュースする。それがHRの仕事だ」と教えられました。「ポジションを埋めるだけではいけない」という意識の高さに最初は驚きましたが、今はこの哲学に共感しています。

候補者一人ひとりのキャリアに本気で向き合うこと、その上で事業成長に必要な人員を採用すること、これを両立させることは正直簡単ではありません。でもだからこそ、この仕事にやりがいを感じています。

全員でつくる組織 ―「ポジションメイク」とリファラルの力

― ほかにも、ナレッジワークの採用で特徴的なことはありますか。

大きな特徴は「ポジションメイク」の考え方です。ナレッジワークの採用はポジションありきではありません。「こんな素晴らしい人がいる。この人に任せるとしたらどんな仕事だろう」「この人が入社することで組織にどんなケイパビリティが生まれるだろう」という発想で、候補者の経験や志向性に合わせて新たなポジションをデザインすることもあります。

その結果、全社員140名のうち60〜70名がリファラル採用で入社しています。リファラルが活発に回っているのは、社員一人ひとりが自分たちの組織に誇りを持っている証だと思います。素敵な仲間が増えたら会社はもっと良くなるという気持ちが、リファラル採用の原動力になっています。

― 組織文化として、リファラルが根付いている理由は何だと思いますか。

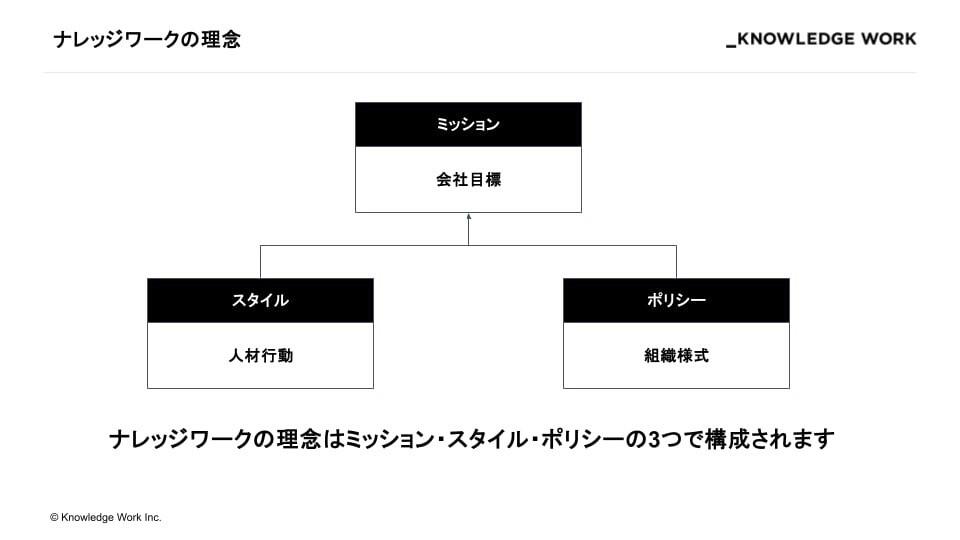

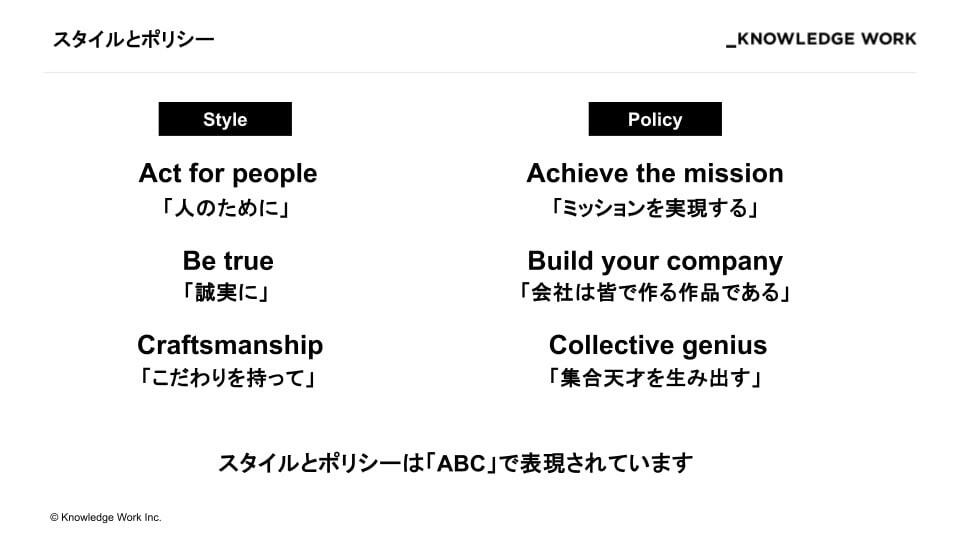

ナレッジワークの組織文化を支えているのが「Philosophy(理念)」です。私たちは、「ミッション」「スタイル」「ポリシー」の3つをベースに、すべての意思決定を行っています。

中でも「Build your company」という組織ポリシーが特徴的です。これは「組織はみんなでつくる作品である」という価値観です。組織づくりや採用はHRだけの仕事でも、経営だけの仕事でもなく、全社員が関わるものだという前提があります。社員が「自分たちで組織をつくる」という意識を持つことで、自然とよい人材を紹介したい、迎え入れたいという姿勢が生まれる。だからこそ、ナレッジワークではリファラルが力強く機能しているのだと思います。

― 全社にリファラル文化があるのは素晴らしいですね。とはいえ、組織が急拡大すると組織文化の純度を維持するのが難しくなると思いますが、採用で意識されていることはありますか。

ミッションやスタイルを軸に採用のマッチングを判断することですね。特にスタイルの「ABC」と呼んでいる「Act for people(人のために)」「Be true(誠実に)」「Craftsmanship(こだわりを持って)」は、職種やバックグラウンドが異なる社員同士の共通言語です。採用プロセスでも「スタイル面接」を通じて、どんなに優秀な方でも、スタイルに違和感を覚える場合は採用を見送ることもあります。それほど価値観のマッチングを大切にしています。

「採用で未来をデザインする」―HRが持つべき覚悟と責任

― 採用段階でのミッションやスタイルなどの価値観マッチングを徹底的にされているのですね。

採用とは未来への投資であり、未来をつくる覚悟を持つ仕事です。ナレッジワークでは「採用ミスマッチはない」という強い哲学を掲げ、候補者と企業の価値観を徹底的にすり合わせています。通常の選考プロセス以外にも社員や人事との面談の場を設けて候補者に会社のリアルや懸念点まで正直に伝え、互いに納得した上で意思決定をしてもらいます。「入社後に合わなかったら辞めればいい」という採用は絶対にしません。採用の時点でお互いが信頼し合える関係をつくり、入社後の成功を確信する。これが私たちの採用の在り方ですね。

撮影場所 | WeWork 神谷町トラストタワー 会議室

― 渡邉さんが経営陣や現場とコミュニケーションをとるときに、特に意識していることは何ですか。

「自分のスタンスを持つ」ことですね。入社当初は、現場や経営陣の要望に応える「受け身の採用」をしていましたが、それでは本当に必要な人材を迎え入れることはできないと途中で気付きました。経営や現場の期待に応えるだけではなく、「この人こそ必要だ」と確信を持って提案し、責任を持つこと。それが組織の未来を支えるHRの役割だと考えています。

― 採用を通してどのような未来を描いているのでしょうか。

採用は組織の未来をデザインする仕事です。一人の候補者が入社することで事業や組織が大きく変わり、その変化を生み出す起点となるのがHRです。ナレッジワークには、キャリアや肩書きにこだわらず「このチーム、この事業を成功させたい」と強く共感する人たちが集まっています。そうした人材一人ひとりのキャリアと会社の未来をつなぎ、共に成長する。その責任感と覚悟が、HRに求められる使命です。

今、ここで自分ができることを全力でやり切り、候補者と組織の未来をつなげる。これこそが、私がHRとして大切にしている信念であり、採用の仕事の本質だと考えています。

「人と組織」に本気で向き合う文化を持つナレッジワークという会社の中でのHR、そして採用のおもしろさ、やりがいをお話いただきました。

“採用は組織の未来をデザインし、事業や組織の変化を生み出す起点となるのがHR”。たくさんの笑顔の中に、採用を担う者として、またHRとしての矜持と責任、覚悟を感じる渡邉さんでした。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

株式会社ナレッジワーク

HR

渡邉 慎平 氏

慶應義塾大学卒業後、ナイル株式会社に入社。100社以上のデジタルマーケティング支援に携わったのち、人事へ異動し、採用と広報を所管。HRTechスタートアップでの経験を経て、2023年12月ナレッジワークに参画。

- 記事をシェアする