HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

企業にとって女性の健康課題支援に取り組むことが合理的である理由

- 記事をシェアする

株式会社Gypsophila

代表取締役

大谷 美有 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。株式会社Gypsophila代表取締役 大谷 美有氏による単発コラム。「企業にとって女性の健康課題支援に取り組むことが合理的である理由」をお伝えします。

企業にとって女性の健康課題支援に取り組むことが合理的である理由

「健康経営」、「女性活躍推進」というキーワードに注目が集まる一方で、「フェムテック」というと依然として抵抗感を感じる方が一定数存在する印象が拭えないように思います。

その理由は様々あると思いますが、「女性特有の健康課題に対して十分な理解がないまま、無闇に女性を優遇すべきという考え方が先行しているように見えるから」なのではないでしょうか。例えば、「生理がちょっと重いくらいで特別休暇なんて大袈裟だ」などと感じられる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし想像してみて下さい。月に1度、約1週間の間出血が続き、その前後の期間も含めホルモンや子宮収縮の影響で、生理痛、腰痛、頭痛、吐き気、疲労感などの身体的な症状だけでなく、情緒面でもイライラしたり感情の波が生まれたりします。

そんな中、働く女性たちは毎日満員電車に揺られて仕事に向かい、時には夜遅くまで残業するなど、男性と同じように働いているのです。

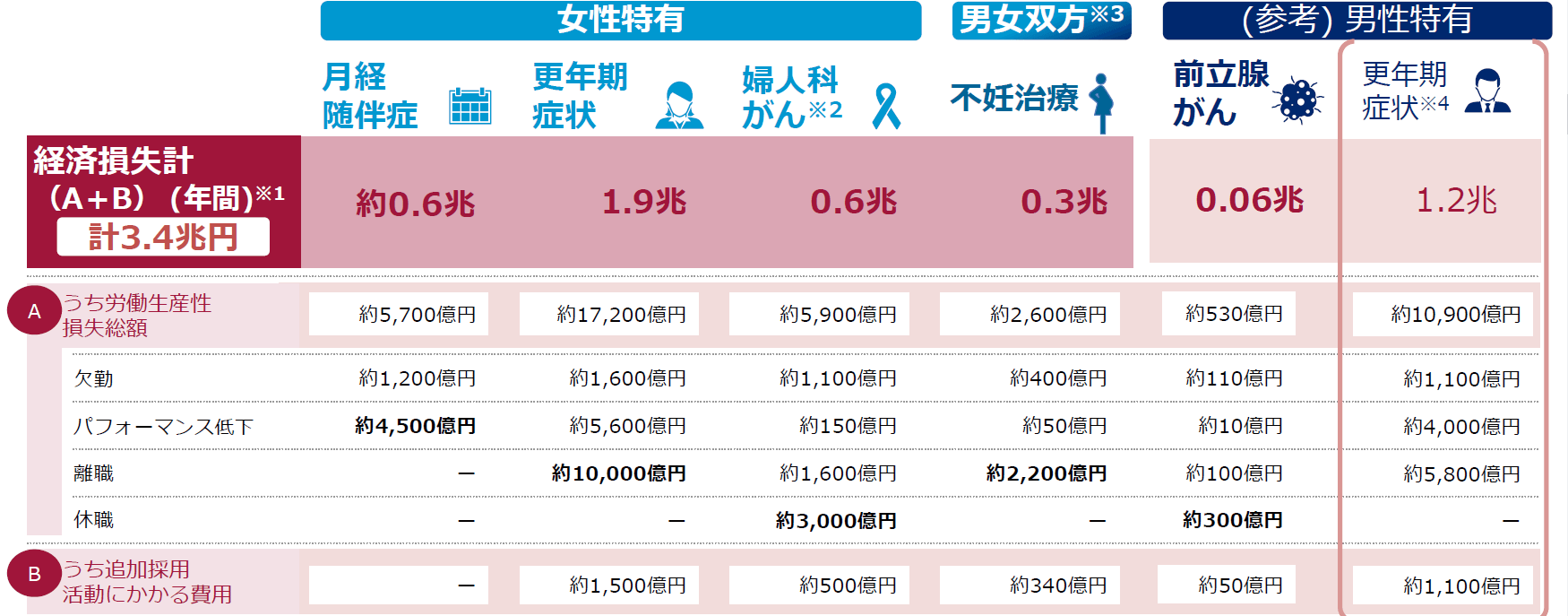

女性の健康課題による経済損失はメタボの約3倍

女性特有の健康課題では生理以外にも、不妊治療、更年期症状、婦人科がんなど多岐にわたります。これらが与える社会への経済損失は年間3.4兆円*1に及ぶとの試算もあります。これは、メタボリックシンドロームにより発生する年間医療費(男女合わせて約1.1兆円*2)の約3倍の規模に相当します。

金額規模もさることならが、特に生理、および更年期症状は女性の大半が経験するものであり、もっと一般的な健康課題として広く認知されて然るべきだと思います。働く人の44%が女性と言われているにも関わらず、どうして女性の健康課題に対して社会の理解がなかなか進まないのでしょうか。

経済産業省レポート「女性特有の健康課題による経済損失の試算と 健康経営の必要性について」

実は女性自身も女性の健康課題に対してのリテラシーが十分ではない

そもそも男性は生理や妊娠を経験しないため関心を持ちにくく、かつ職場のマジョリティを男性が占める場合、女性の健康課題に対して話題に挙がりにくいということが一因と考えられます。

しかし、これに加え、女性自身のリテラシーが十分でないことも背景にあるのではないでしょうか。経済産業省の調査によれば、女性の健康課題が労働損失や生産性などへ影響を及ぼしていることについて約70%*1の女性が知らなかったというデータもあります。

特に若い世代は身体の不調により欠勤すること(アブセンティーズム)は少ない一方、出勤はしているものの仕事の生産性・効率が下がってしまうこと(プレゼンティーズム)による損失が高い傾向にあるとも言われています。若さゆえに無理が利く部分もあるのかもしれませんが、女性たちは少し、我慢することに慣れすぎるのかもしれません。

思い返せば、大学受験、就活、企業に入ってからも周りの男性たちと同じように成果を出すことを求められ、これまでの人生の中で「女性だからという理由で、自分を少し労わってもいい」と考えたことがない方も少なくないように思います。

性別にかかわらず、企業・社会全体で女性の健康課題に対するリテラシーを向上させていくことは、女性の健康課題支援の一丁目一番地の取り組みであることは勿論のこと、女性の健康課題の顕在化にもつながると考えます。

企業にとって、女性の健康課題支援に取り組むのは合理的な打ち手

上述した年間経済損失額の大きさを見ても、女性特有の健康課題が労働生産性にマイナスに影響しているのは疑いようがありません。優秀な女性社員をリテインし、最大限活用するために、企業として女性の健康課題を支援していくことは決して行き過ぎた女性優遇ではなく、むしろ合理的な打ち手だと感じます。

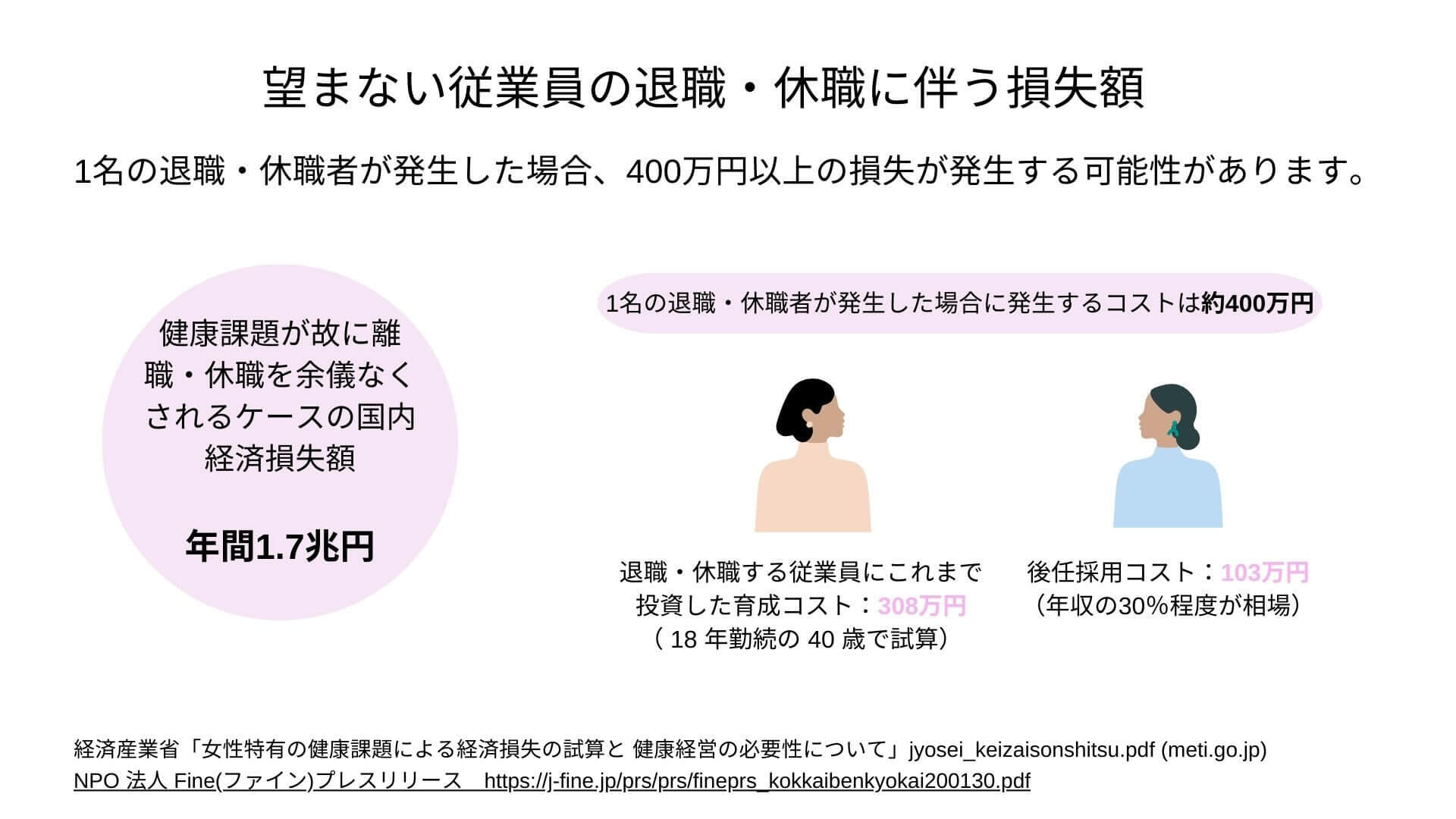

特に、健康課題が故に離職・休職を余儀なくされるケースの国内経済損失額は年間1.7兆円*1にも及びます。女性の健康課題に対してオープンに相談できる職場環境が十分に整っていないことを考えると、離職・休職時にその理由が女性特有の健康課題であることを、上司や人事に具体的に伝えていないケースも多いと想像されます。もしかしたら、今この瞬間も知らないところで望まない離職・休職が発生しているかもしれません。

労働力人口がどんどん減少していく現代において、これまで従業員にかけてきた育成コスト(仮に18 年勤続の 40 歳のケースで試算した場合、308万円)、および後任の追加採用コスト(一般的には対象人員年収の約3割、平均103万円)が発生することを考えると、女性がキャリアを継続しやすい職場環境を整備するための投資は決して割高ではないと考えます。

また女性特有の健康課題への取り組み、およびライフイベントと仕事を両立しやすい職場環境への改善は、IR、HR(採用)の観点でも多くのメリットがあると思います。

まずIRの観点についてですが、昨今ESG投資への注目が高まってきており、ESG重視型のベンチャーキャピタルなども誕生しています。

その一つであるMPower Partners*3によれば、2016年から2020年にかけて、アメリカのサステナブル株式投資信託の77%が、全株式ファンドのパフォーマンス上位半分に位置し、更にそのうちの40%は上位4分の1にランクインしているとのこと。女性活躍含めたESG性向が高い企業ほど、資本コストは低減し、収益性が向上することがデータからも明らかになっています。また、今後20年間でESGファンドへの投資総額は15~20兆ドル増加し、現在のS&P500の規模に匹敵するとも予想されています(2021年時点)。

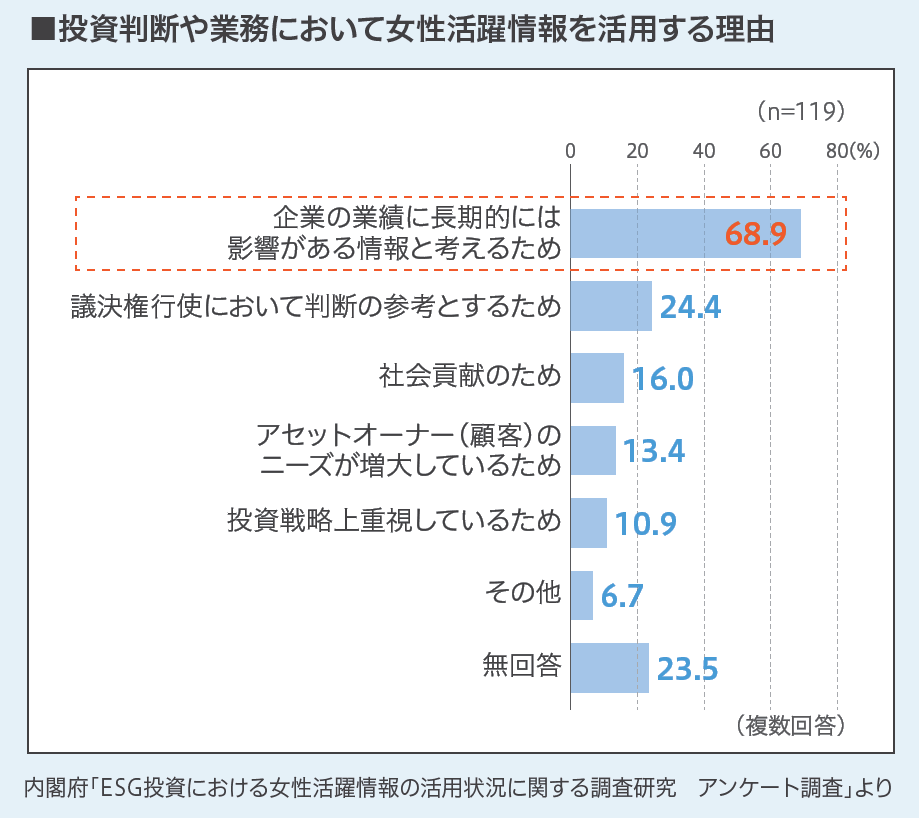

また、内閣府が機関投資家向けに実施したアンケート調査*4によれば、7割以上の機関投資家が、投資判断において女性活躍情報を活用しており、その理由として 「企業の業績に長期的には影響がある情報と考えるため」と回答しています。

日本では2016年に施行された女性活躍推進法により、従業員301人以上の企業は女性の活躍状況を公表し、行動計画を策定することが義務付けられました。これを受け、大企業を中心に女性の活躍状況を開示するようになった一方で、中小企業については依然開示が進まないことが課題となっています。

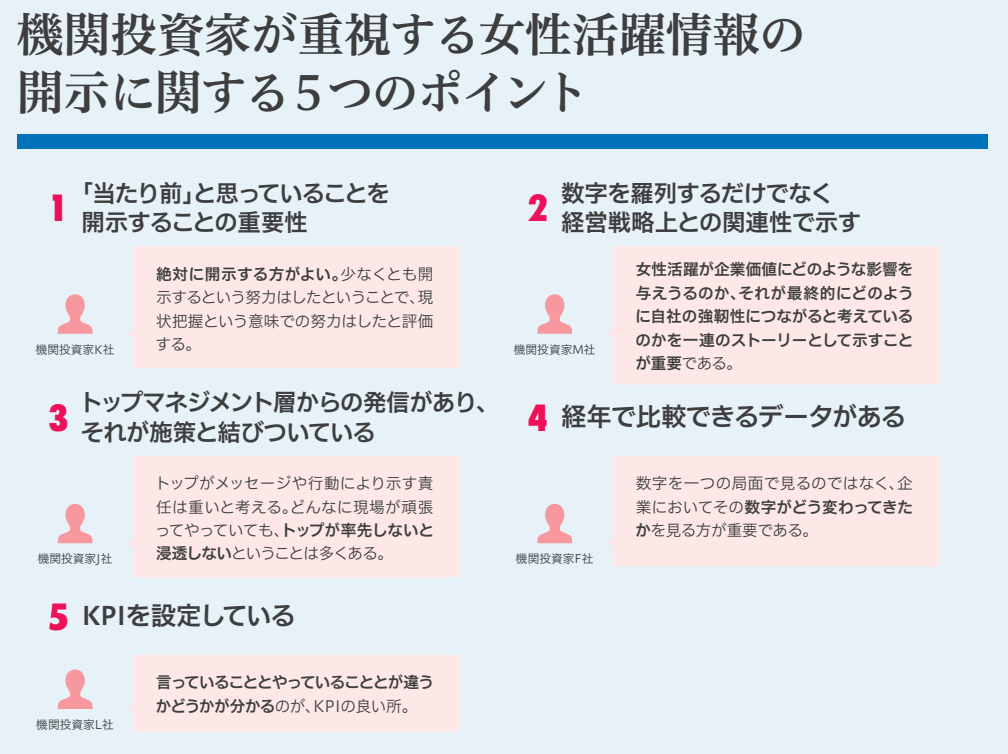

仮に現時点で女性の活躍状況に関わるデータが芳しいものではなかったとしても、情報開示するという行為そのものが企業の透明性やESGへの取組姿勢を示すことにつながるため、投資家からの評価は上がる可能性があります。もう少し踏み込んで女性活躍情報をアピールするには、女性活躍施策と経営戦略上の関連性も併せて示すことや、経年比較できるようにすること、KPIを設定し達成度・目標値を可視化することなどが効果的です。

なお、女性活躍のKPIとして「女性管理職比率」「女性社員比率」が代表的ですが、外部からの中途採用を強化してKPIを何とか達成しようとする企業も少ない印象を受けます。勿論、優秀な女性が転職する機会が増えること自体は望ましいことですが、それだけではなく、既存女性従業員の「働き続けたい」という希望を叶えられる職場を整備していくことを通じても、女性管理職比率、女性社員比率の向上は達成されていくのではないでしょうか。

男女共同参画局「ESG投資における女性活躍情報の活用状況に関する調査研究」

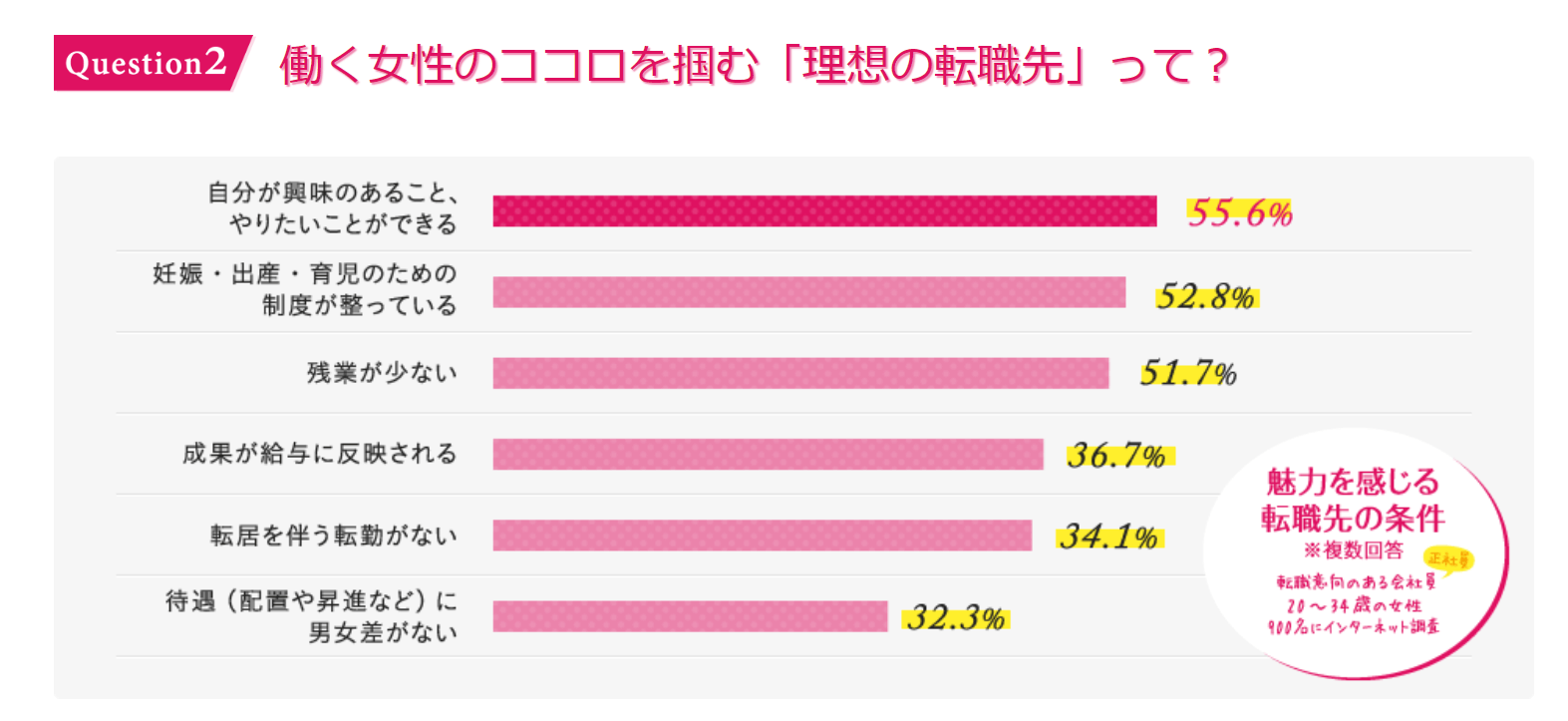

続いてHR(採用)の観点です。転職意欲のある女性会社員20~34才900名を対象にしたアンケート調査*5によれば、「理想の転職先」の条件として「妊娠・出産・育児のための制度が整っている」ことを挙げた人は全体の52.8%に及びました。

当社は「不妊治療と仕事の両立に関わるオンライン相談サービス」を主に企業向けに提供していますが、企業担当者の方とお話する中で「積極的な不妊治療支援をしていることを採用時に打ち出すとデリカシーがないと感じられてしまうのではないか」「不妊治療をしなくてはいけないほど若い時に働いてほしいというメッセージに受け取られないか不安」といったお声を稀に伺うことがあります。

一方で、不妊治療に取り組む従業員の方からは、「不妊治療と仕事の両立に関わる相談窓口を会社が設置してくれるだけで、会社が応援してくれているという姿勢を感じる。これからも継続してほしい」「不妊治療をしていることを採用面接時に勇気を出して相談したところ、『両立できるように全力でサポートします』と人事の方に言って貰えたので入社を決めた」といったお声をいただくことが多くあります。

企業が不妊治療含めた女性の健康課題やライフイベントと仕事の両立について具体的な支援をしているということは、転職を検討している優秀な女性に対して効果的なアピールポイントになることは間違いないと思います。

マイナビ転職調査資料「女性の働く意識に関する実態調査」

まずはできることから行動

一方で、多くの企業担当者の方からは「何をすればいいか分からない」、「社員の個人情報に関わるセンシティブな内容なので、具体的な悩みを把握しにくい」といった声もよく聞かれます。そうは言っても、行動しなければ何も状況は変わらず、目に見えないところで従業員のパフォーマンス低下、離職・休職などが発生し続けることになりますので、まずはできることから着手してみてはいかがでしょうか?

具体的には以下のような施策が考えられると思います。

(1)社内の理解促進

- 性別を問わず経営層・管理職などへの研修

- 社内メルマガなどによる情報提供

- 女性の健康作り推進部署やプロジェクトチームの設置

(2)柔軟な働き方ができる制度整備進

- 休暇を取得しやすい環境整備

- 勤務時間/日数/勤務方法の柔軟化

- 健診など受診のための休暇付与

- 母性健康管理サポートの周知徹底

- 相談窓口設置

- 健康管理アプリの導入、支援プログラムの提供

- 受診/治療費の経済的補助

(3)女性の健康課題を支援する外部サービスの導入

全てを一から自前でやろうとすると、人事部に高い負荷がかかる懸念もあると思います。既に日本にはフェムテックサービスが100以上あると言われておりますので、各社のニーズに合わせて活用されることを検討されるのも良いかもしれません。

「女性活躍推進」という言葉が一般的になり早10年近く経ちますが、一人でも多くの女性が自身の健康やライフイベントとキャリアを無理なく両立できる社会が少しでも早く実現することを願っています。

【引用元文献】

*1 jyosei_keizaisonshitsu.pdf (meti.go.jp)

*2 脱・メタボがもたらす医療費抑制のインパクト ~健康増進・疾病予防に向けた行動変容で年間1兆円超の可能性~ | 谷口 智明 | 第一生命経済研究所 (dlri.co.jp)

*3 Mpower - MPower (mpower-partners.com)

*4 ESG投資における女性活躍情報の活用状況に関する調査研究 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)

*5 アンケート調査:「転職を考えたきっかけ」「転職先の条件」 / 女子Lab(ラボ) (mynavi.jp)

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

株式会社Gypsophila

代表取締役

大谷 美有

慶応義塾大学経済学部を卒業後、総合商社に入社。DXを通じた新規事業開発やパートナーとのアライアンス推進・JV設立等に従事しながら、約3年間不妊治療に取り組む。現在は、自身の不妊治療と仕事の両立に取り組んだ経験を活かし、企業向けに「不妊治療と仕事の両立に関わるオンライン相談サービス『HEARME(ヒアミー)』」を提供すると共に、企業向けに不妊治療関連のセミナー講師やコンサルティング支援等を実施。不妊治療に取り組む方の悩みを可視化し、社会課題として顕在化させることに奮闘中。

- 記事をシェアする