HRナレッジライン

カテゴリ一覧

管理職が知っておきたい!人事労務の法改正と対応事項

公開日:2024.05.31

- 記事をシェアする

管理職は事業や組織の目標達成や業務を遂行するだけではなく、部下のマネジメントも業務の一つです。人事労務における法改正や社内のルールは人事部門だけではなく管理職としてきちんと理解し、部下へ共有しなければなりません。

2023~2024年の法改正を中心に管理職が知っておくべき対応やポイントをお伝えします。

目次

法改正にあたり管理職が行うべきこと

人事労務関連の法改正時に、管理職にはどういった対応が必要でしょうか?管理職が行うべきこと、注意すべき点は、以下の通りです。

- 法改正の内容を正しく理解する

人事労務関連の法改正は人事だけでなく、社員にも直接関わる内容がほとんどです。改正内容をしっかり理解したうえで社内の制度や運用を社員へ共有するようにしましょう。不明点がある場合は社内の人事労務部門へ問い合わせるようにしましょう。

- 組織全体のマネジメントの見直し

一部の社員に業務が集中するといったことがないよう、管理職は業務を適正に配分する必要があります。業務分担に偏りがあると、長時間労働が生じやすくなります。労働時間適正化のため、組織全体のマネジメントの見直しが必要です。

- 部下へのヒアリング

管理職は職場環境の整備も行わなくてはなりません。育児休業等取得者や障害者に対して十分な配慮がなされているか、はたらきやすい職場となっているかなど、配慮が必要です。部下へのヒアリングを行い、問題の早期把握・迅速な解決に努めましょう。

2023年の人事・労務の法改正

人事労務関連の2023年法改正では以下の変更がありました。詳しく説明していきます。

- 法定割増賃金率引き上げの中小企業への適用

- 育児休業等の取得状況の公表義務化

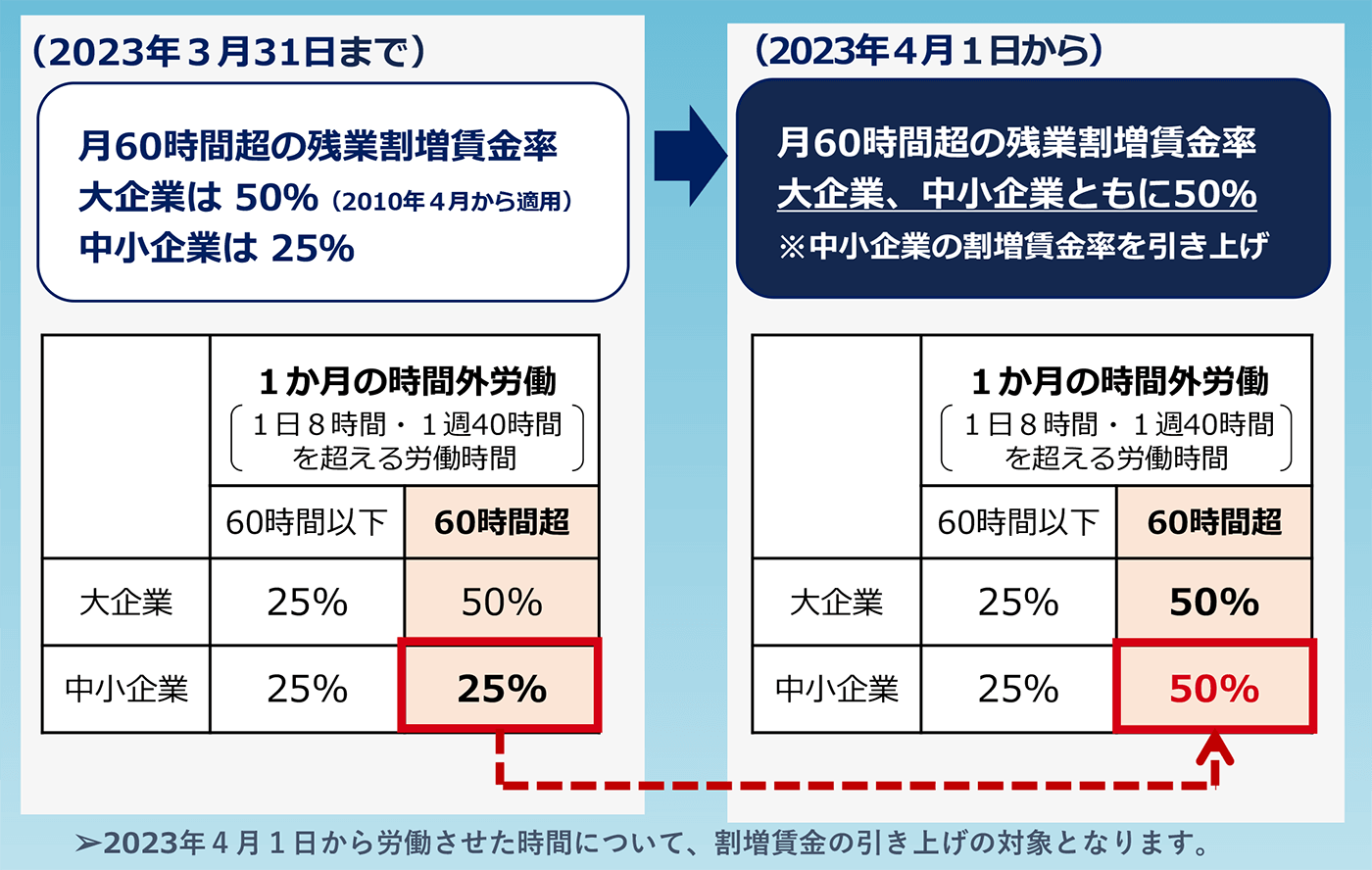

法定割増賃金率引き上げの中小企業への適用

月60時間を越える時間外労働時間に対して、中小企業にも50%以上割り増しした賃金の支払いが求められるようになりました。

割増賃金とは、1週あたり40時間・1日あたり8時間を越えての時間外労働で支払わなければならない賃金のことです。労働基準法で定められているため、割増賃金支払いを怠ると法律違反になります。

中小企業は対応に時間を要するため適用が先延ばしされていましたが、2023年4月から大企業と同じように月60時間を越える時間外労働の賃金割増率は50%以上とする必要があります。

※引用:厚生労働省|月60時間以上を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます

時間外労働の割増賃金の計算方法は下記の通りです。

時間外労働の割増賃金の計算方法(時給1,200円・1月の残業時間80時間の場合)

- 月60時間を超える時間外労働時間に対して割増賃金率50%以上が適用されていない場合

1,200×1.25×80=120,000

80時間の時間外労働に対して支払わなくてならない賃金は120,000円です。 - 月60時間を超える時間外労働時間に対して割増賃金率50%以上が適用される場合

1,200×1.25×60=90,000

1,200×1.5×20=36,000

80時間の時間外労働に対して支払わなくてならない賃金は126,000円です。

育児休業等の取得状況の公表義務化

育児・介護休業法の改正により企業に育児休業等の取得状況の公表が義務化されました。

- 対象企業:常時1,000人以上の労働者を雇用する企業

- 公表内容:男性労働者の育児休業等の割合

- 公表方法:インターネットなど

2024年の人事・労務の法改正

2024年は以下の法改正があります。内容の詳細とポイントを説明します。

- 裁量労働制の手続き変更

- 労働条件明示ルールの変更

- 障害者の法定雇用率の引き上げ

裁量労働制の手続きの変更

裁量労働制とは、業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある場合導入できる制度です。裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。それぞれ新たに、または継続して導入する際に、必要な手続きに追加される対応ついて説明します。

| 対象 | 追加される対応 |

|---|---|

| 企画業務型裁量労働制・専門業務型裁量労働制どちらも |

|

| 企画業務型裁量労働制のみ |

|

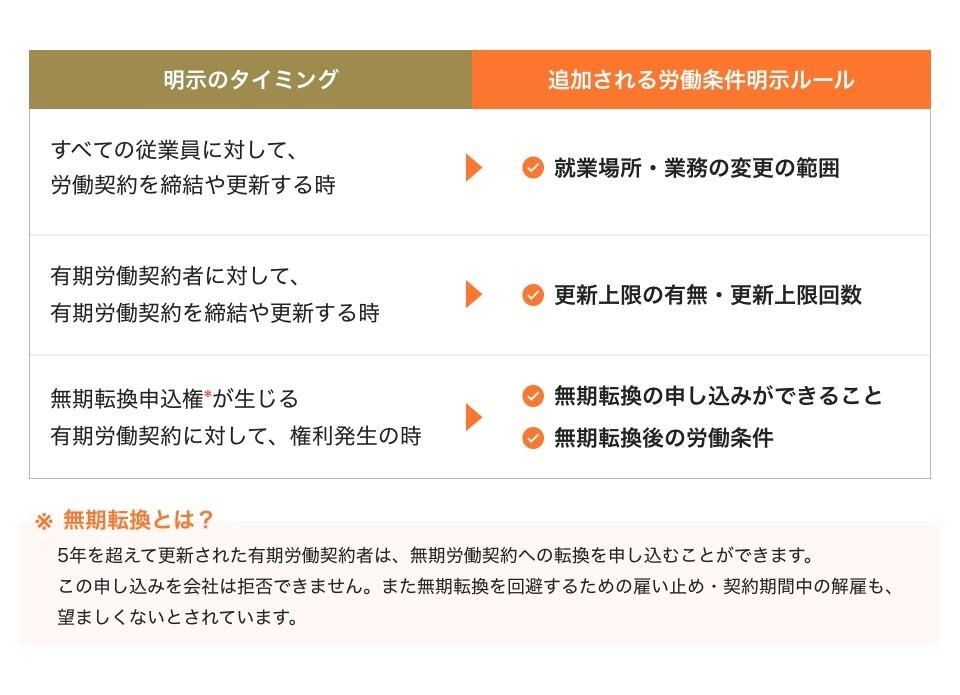

労働条件明示ルールの変更

2024年4月より、労働契約の締結・更新の際に必要な労働条件の明示についてルールが変更になり、明示しなければならない項目が追加されます。

障害者の法定雇用率の引き上げ

障害者雇用とは、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者基本法の基本理念で定められている取り組みの一つです。障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定を図るため、民間企業や国、地方公共団体などに対し、常時雇用している労働者の一定割合に相当する人数以上、障害者の雇用を義務付ける「障害者法定雇用率」を設けています。

2024年4月より障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられます。これにより障害者1人以上を雇わなければならない企業は従業員人43.5人以上から従業員40人以上に変更になります。

| ~2024.3.31 | 2024.4.1~ | |

|---|---|---|

| 障害者の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% |

| 障害者を1人以上の雇用が必要な企業 | 従業員数43.5人以上 | 従業員数40人以上 |

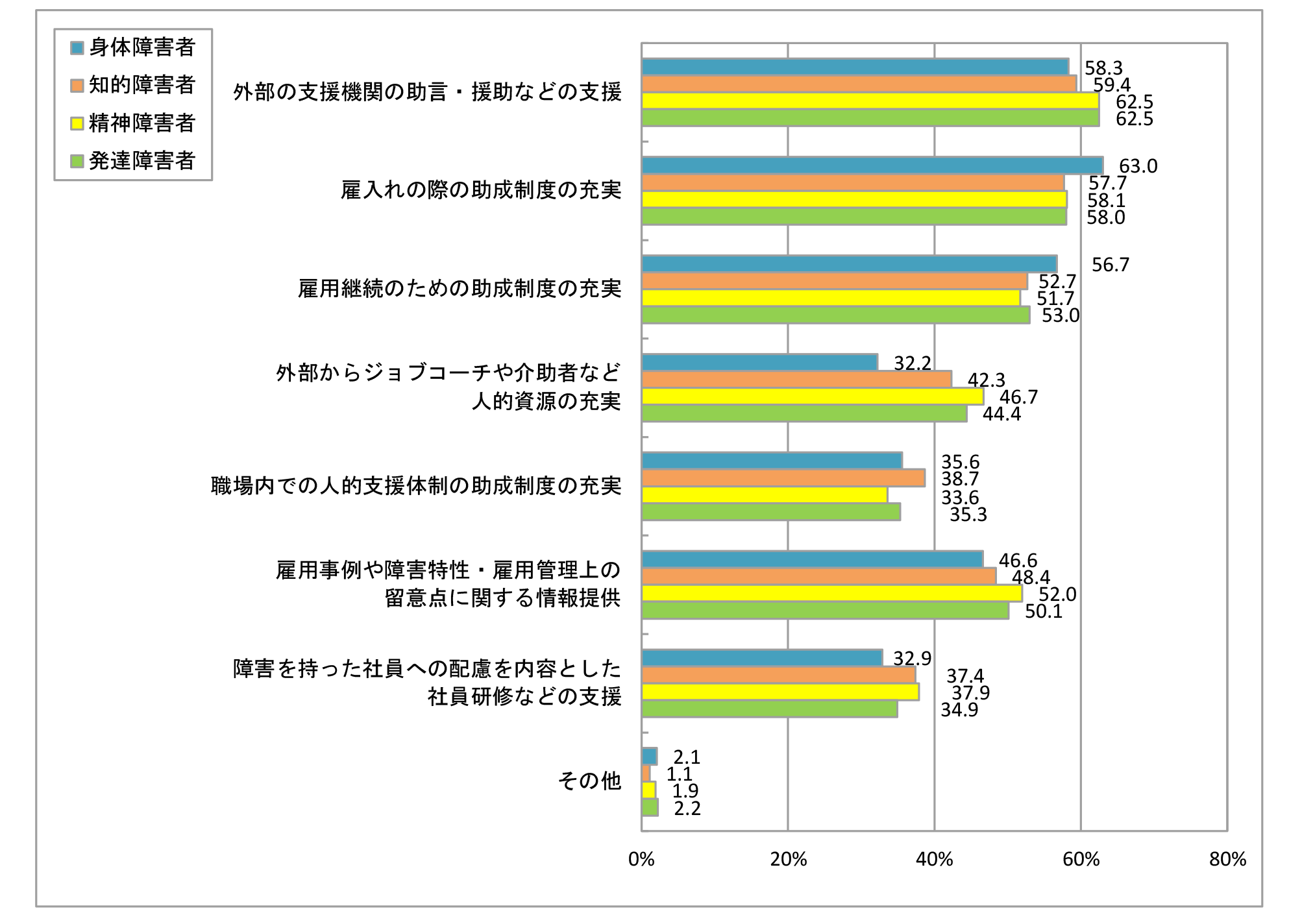

厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査の結果」によると、障害者雇用を促進するために必要な施策としては、身体障害者については、「雇入れの際の助成制度の充実」が63.0%と最も多くなっていました。知的障害者、精神障害者および発達障害者については、「外部の支援機関の助言・援助などの支援」が最も多くなっています。

障害者雇用を促進するだけでなく、一人ひとりの障害者に合わせた施策を検討することが安定就業につながるといえるでしょう。

※引用:厚生労働省|令和5年度障害者雇用実態調査の結果

また、2025年以降下記について注意が必要です。

- 2025年4月以降は除外率の引き下げが開始する。

- 2026年7月から障害者法定雇用率はさらに引き上げられ、2.7%になる。障害者1人以上の雇用が必要な企業は、従業員37.5人以上になる。

管理職が知っておきたい2023-2024年 法改正の特徴

人事・労務の法律改正に対して、管理職には労働時間の管理やはたらきやすい職場環境整備など細やかな対応が求められます。たとえば時間外労働の上限規制や割増賃金率引き上げに対しては一人ひとりの労働時間をきちんと把握し、適正化しなければなりません。

2023年の法改正を振り返って十分に対応できているか確認するとともに、2024年の変更点を理解のうえ、対応を行いましょう。

【参考文献】

厚生労働省「月60時間を越える時間外労働の賃金割増率が引き上げられます」

厚生労働省「男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果」

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

- 記事をシェアする