HRナレッジライン

カテゴリ一覧

施行後にもあわてない!人事労務の「2024年法改正」確認&対応事項

公開日:2024.05.31

- 記事をシェアする

年度が変わる前後は人事にとってさまざまな対応事項が重なる時期です。また、毎年4月1日は多くの法改正が施行されるタイミングでもあります。2024年の人事労務に関連した法改正を改めて確認し、施行前の準備だけでなく施行後にも注意したいポイントや対応事項を、社会保険労務士(以下社労士)のアドバイスと人事の方の声をもとにまとめました。施行後、本格的に対応をしていくにあたり、社内周知や他部門や担当との連携も必要になりますので、ご確認ください。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

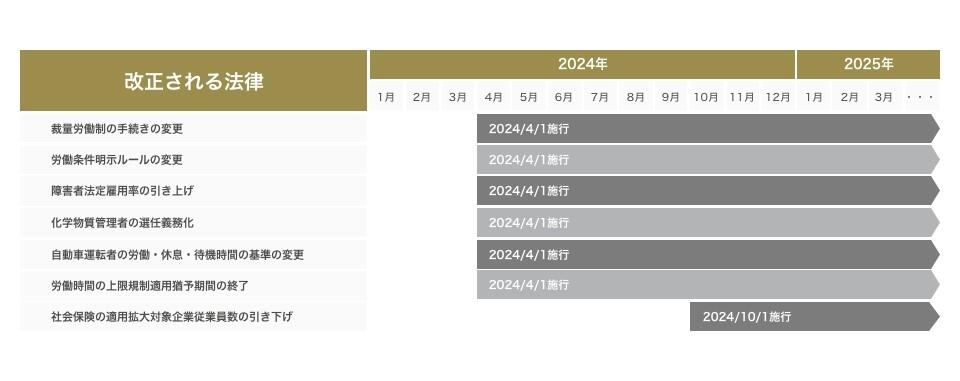

2024年の法改正スケジュールと施行内容のおさらい

2024年は以下のような法改正があります。

企業の社員数に関わらず、全企業が対象となるものが「裁量労働制の手続きの変更」「労働条件明示ルールの変更」「障害者法定雇用率の引き上げ」の3つです。どのように改正するのか、改正内容を確認していきます。

裁量労働制の手続きの変更

裁量労働制とは、業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある場合導入できる制度です。裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。それぞれ新たに、または継続して導入する際に、必要な手続きについて説明します。

- 専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは業務の性質上、具体的に指示することが困難な専門的な業務について、遂行方法を従業員に委ねる制度です。労使協定で対象業務や労働したとする時間を定めておく必要があります。

必要な手続きは以下となり変更点は太字箇所です。

- 以下の事項について労使協定を締結し、所轄労基署に届け出る

- 対象業務

- 1日のみなし労働時間

- 労働者の業務遂行に対して、使用者が具体的な指示をしないこと

- 健康・福祉確保措置の具体的な内容

- 苦情処理のために実施する措置の具体的な内容

- 労働者本人に同意を得なければならないこと

- 同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと

- 同意を撤回するための手続き

- 労使協定の有効期間(3年以内が望ましい)

- 次の内容について労働者ごとに記録し、5年間(当分の間は3年間)保存すること

労働時間の状況

健康・福祉確保措置の実施状況

苦情処理措置の実施状況

同意・同意の撤回

- 労働契約や就業規則を整備する

- 労働者本人の同意を得る※

- 対象労働者に裁量労働制を適用する

- ※24年4月1日以降適用の場合は24年3月末までに同意取得が必要です。

- ※既存の裁量労働制対象者も含みます。

- ※同意を撤回できる手段を用意します。

- ※同意取得/撤回の記録を5年間保存する仕組みを整えておきます。

- 企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制とは企画・立案・調査・分析の業務で、業務遂行方法の大部分を労働者に委ねる必要があるため、具体的な指示をしない制度です。労使委員会の決議と、労働基準監督署長への届け出が必要です。

必要な手続きは以下となり変更点は太字箇所です。

- 労使委員会で次の事項を決議し、決議を所轄労働基準監督署に届け出る

- 対象業務

- 対象従業員の範囲

- 1日のみなし労働時間

- 健康・福祉確保措置の具体的な内容

- 苦情処理のために実施する措置の具体的な内容

- 労働者本人の同意を得なければならないこと

- 同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと

- 同意を撤回するための手続き

- 賃金・評価制度を変更する場合は、労使委員会に説明すること

- 労使委員会の決議の有効期間(3年以内が望ましい)

- 次の内容について労働者ごとに記録し、5年間(当分の間は3年間)保存すること

労働時間の状況

健康・福祉確保措置の実施状況

苦情処理措置の実施状況

同意・同意の撤回

- 労働契約や就業規則を整備する

- 労働者本人の同意を得る

- 対象労働者に裁量労働制を適用する

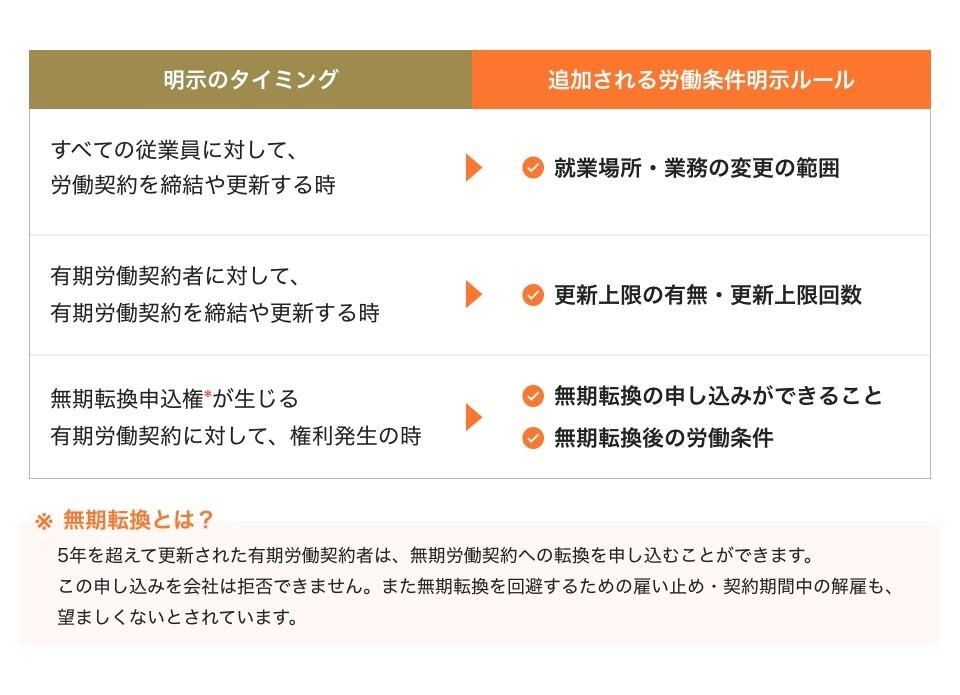

労働条件明示ルールの変更

2024年4月より、雇用契約を締結・更新した際に労働条件通知書の明示が必要な内容が追加されることになりました。

パートやアルバイトといった有期労働契約の従業員に対して、無期転換ルールに則った対応が認められます。

契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

※参考:厚生労働省「無期転換ルールについて」

障害者法定雇用率の引き上げ

障害者雇用とは、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者基本法の基本理念で定められている取り組みの一つです。障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定を図るため、民間企業や国、地方公共団体などに対し、常時雇用している労働者の一定割合に相当する人数以上、障害者の雇用を義務付ける「障害者法定雇用率」を設けています。

民間企業の障害者法定雇用率は2024年4月より2.5%に引き上げられます。

- 民間企業の障害者法定雇用率

| 2024/3/31まで | 2024/4/1から | 2026/7/1から | |

|---|---|---|---|

| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |

※障害者雇用率の計算方法

障害者雇用率=雇用している障害者の人数/常時雇用している従業員者数

民間企業の障害者法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられることにより、障害者1人以上の雇用が必要な企業は従業員数43.5人以上から40.0人以上の企業に変わります。

2024年4月以降の法定雇用率(2.5%)を満たすために必要な障害者の人数は以下の通りです。

| 従業員数 | ~39人 | 40人~ | 80人~ | 120人~ | 160人~ | 200人~ | 240人~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 雇用が必要な障害者数 | - | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |

また、常時雇用している従業員数が100人を超える企業は障害者雇用納付金制度※の対象となっています。

※障害者雇用納付金制度とは

雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金や報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給する制度です。障害者雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的にしています。納付金額は不足障害者1人につき月額5万円です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

施行後にも注意したいポイントや対応事項

2024年に行われる法改正等において、施行後の人事労務あるある、注意したいポイントや対応事項はどのようなものがあるでしょうか。実際に対応をしている人事の方の声とともにご紹介します。

対象企業かどうかの確認

法改正によって対象は異なります。業種や規模など、まずは法改正が自社に関係するかどうか確認します。

| 改正内容 | 対象企業・従業員 |

|---|---|

| 裁量労働制の手続きの変更 | 裁量労働制導入済・導入予定企業 |

| 労働条件明示ルールの変更 | 全企業 |

| 障害者法定雇用率の引き上げ | 全企業 |

| 化学物質管理責任者選任の義務化 | リスクアセスメント対象物取扱事業者 |

| 自動車運転者の労働・休息・待機時間の基準の変更 | タクシー・ハイヤー運転者、バス運転者、トラック運転者 |

| 労働時間の上限規制適用猶予期間の終了 | 建設業、運送業、医師 |

| 社会保険の適用拡大対象企業従業員数の引き下げ | 従業員数51人以上100人以下企業 |

人事・労務管理で必要な対応

「裁量労働制の手続きの変更」「労働条件明示ルールの変更」「障害者法定雇用率の引き上げ」について、人事・労務管理で必要な対応を説明します。

裁量労働制の手続きの変更

まずは自社の労使協定の締結内容について確認します。法改正の内容に沿って変更点があれば変更の手続き、労使委員会の決議事項の変更を行います。手続きの変更が完了したら社内の運用や従業員への周知も行います。

労働条件明示ルールの変更

現在の従業員の雇用契約を確認し、契約更新時や採用時に明示する内容についても整理します。

2024年4月1日以降に交付する労働条件の通知書面に必要な事項が明示されるように整備します。自社でフォーマットを用意している場合、書面の変更や整備が必要となり、印字される文言の修正や設定などに時間を要する場合もあります。

障害者法定雇用率の引き上げ

まずは自社の従業員数を確認し、必要な障害者雇用人数を確認します。

1人以上の障害者雇用が必要な会社(従業員数40.0人以上の会社)は障害者の雇用に関する状況を報告する義務があるため、障害者雇用状況の報告の準備を行います。「障害者雇用状況報告書」を記入し、管轄のハローワークに提出します。

障害者法定雇用率を満たしていない場合、雇用障害者雇用の採用を行う必要があります。自社で採用を行うことも可能ですが、採用状況によっては専門の人材紹介会社へ依頼するのもひとつです。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

法改正後の運用をスムーズに進めるために

法改正の内容・変更点を理解していても、施行後になって対応しなければならないこともたくさんあります。人事内外での共有や連携も必要となることも出てきますので、しっかりと法改正の内容・変更点を理解の上、抜け漏れがないように必要な対応をしていきましょう。

【参考文献】

厚生労働省「裁量労働制の省令・告示の改正」

厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」

厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」

厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

厚生労働省「障害者雇用納付金制度の概要」

- 記事をシェアする