HRナレッジライン

カテゴリ一覧

労働契約法と労働基準法、労働安全衛生法の違いを分かりやすく解説

- 記事をシェアする

労働契約法とは、労働者と使用者の労働関係を良好に保つために規定された重要な法律です。従業員を雇用している企業は、労働契約法に基づき、契約の締結を行う必要があります。

本記事では、労働契約法についての概要と、労働基準法やその他の法律との違い、注意すべきポイントなどを分かりやすく解説します。

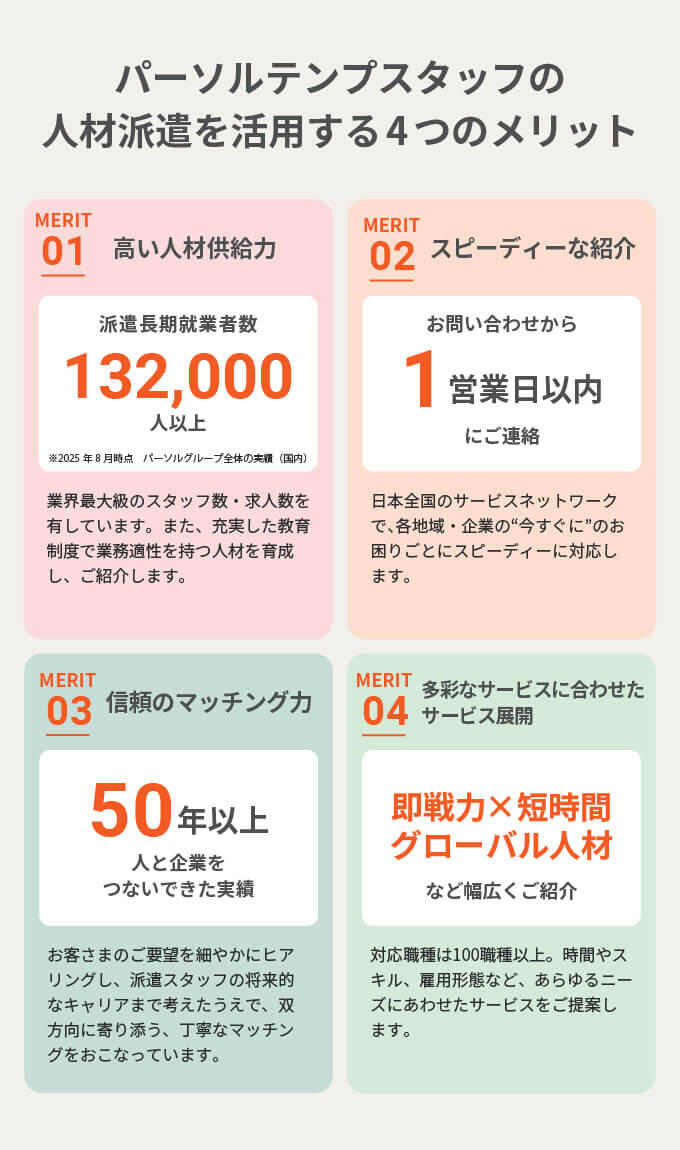

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働契約法とは

労働契約法は労働法の一つで「労契法」と略されることもあります。また、「労働法」という法律があるわけではなく、個別に定められた労働に関するさまざまな法律の総称です。労働契約法は労働契約に関する民事的なルールを体系化し明確にしたもので、労働契約の締結・変更・継続・終了などに関して定めています。

労働契約法は、就業形態の多様化に伴い、使用者と労働者との間の紛争が増加したことにより、個別労働関係紛争を防ぐために制定されました。労働契約法を正しく知り、労働契約を締結することによって、はたらく労働者の保護を図りながら労働関係を安定させられるでしょう。

労働基準法との違い

はじめに労働契約法と労働基準法の違いについて解説します。この2つの法律には、罰則の有無や、対象となる「労働者」「使用者」の概念の違いがあります。

労働基準法は罰則が規定されていて、国が使用者を取り締まるための法律であるのに対し、労働契約法は労働者と使用者の関係を民事的に規律するための法律です。労働基準法は、労働条件の最低基準が規定されており、違反した場合には刑事罰が科せられる可能性があります。一方で労働契約法は、労働契約の条件や解雇の手続きに関して規定されており、正当か不当かを争う際の判断基準を定めているものです。

労働基準法と労働契約法とでは、「労働者」や「使用者」の概念にも違いがあります。請負や委任で労務を提供する人は労働基準法では労働者として含みませんが、労働契約法では労働者に含まれます。使用者については、労働契約法では労働者と労働契約を締結する人を使用者としていますが、労働基準法では人事部長など一定の管理監督者も使用者に含まれます。

労働安全衛生法との違い

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を保護し、労働環境を改善するための法律です。労働者の安全と健康を守る具体的な手段として、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」などの実施が求められます。労働契約に関して定めている労働契約法に対し、労働安全衛生法は労働環境の安全基準・健康管理・環境の整備などを定めた法律です。

| 法律名 | 対象 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 労働契約法 | 労働者と雇用主 | 労働契約の条件や解雇手続きを明確にする | 労働者と雇用主の関係や労働契約に関する規制を定める |

| 労働基準法 | 労働者 | 労働条件や労働環境を最低基準で保護する | 最低賃金、最大労働時間、休日、休憩時間、有給休暇など、労働者の基本的権利を規定する |

| 労働安全衛生法 | 労働者 | 労働者の安全と健康を確保し、快適な労働環境を形成する | 労働現場の安全基準や健康管理、労働災害の予防、労働環境の改善など定める |

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

なぜ労働契約法が必要なのか|制定の背景と意義

就業形態の多様化にともない、労働者と使用者のトラブルが増加したことを受け、労働契約法は2007年に制定されました。以前は労働条件や解雇に関する判断が、労働基準法と民法の運用で曖昧にされるケースもあり、労使間での合意形成が困難になる状況が続いていました。

契約が多様化したことにより、契約書に記載されていない事項のトラブルや曖昧な労働条件をめぐる訴訟が増加しました。

こうした背景から、契約の成立・変更・終了などを民事的に整理し、労働者の権利と使用者の責任を明確化することが求められ、労働契約法が整備されました。現在では、企業のコンプライアンス対策やトラブル予防の観点からも、実務上きわめて重要な法令となっています。

※参考:厚生労働省|労働契約法のあらまし

ご不明点、対応事項について不安な点はお気軽にご相談ください

労働契約法改正で追加された3つのルール

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布され、有期労働契約について労働契約法に3つのルールが規定されました。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことです。

3つのルールとは、「無期労働契約への転換」「雇止め法理の法定化」「不合理な労働条件の禁止」です。それぞれについて解説します。

無期労働契約への転換

有期労働契約の乱用的な利用を抑制するため、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期労働契約転換後は、別段の定めがない限り、無期労働契約転換前と同じ条件での就労になります。

ただし、厚生労働省の「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」によると、定年後の再雇用者については特例があります。

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に 関する特別措置法」により、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)は無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

特例の適用にあたり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定申請を行う必要があります。

「雇止め法理」の法定化

有期労働契約は、使用者が更新を拒否した時には契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」と言います。雇止めに関しては労働者保護の観点より、過去の判例から一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。今回の法改正で、その法理の内容などを変更せず、労働契約法に条文化しました。

不合理な労働条件の禁止

同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期労働契約者の間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。このルールは、有期契約労働者については、無期雇用者と比較して雇止めの不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指摘されていることを踏まえ、条文化されました。

労働契約の基本原則(労働契約の5原則)について

労働契約法3条には、労働契約の基本理念、共通原則について記載されています。この部分は「労働契約の5原則」と呼ばれており、労働契約の基本原則にあたります。それぞれの原則を解説します。

1.労使対等の原則

労働契約の締結・変更は、労働者と使用者の対等の立場における合意によるべきという「労使対等の原則」を規定したものです。

2.均衡考慮の原則

労働者と使用者が労働契約を締結・変更する場合には、就業の実態に応じて均衡を考慮するものとする「均衡考慮の原則」が規定されています。

3.仕事と生活の調和への配慮の原則

内閣府の「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)憲章」によると、労働契約は労働者および使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更されるべきと規定されています。

4.労働契約遵守・信義誠実の原則

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」ことを規定した民法第1条第2項が、労働契約においても適用されるとしています。使用者および労働者はどちらも契約を遵守しなければなりません。労働契約が守られることは、労働紛争を防ぐことにもつながります。

5.権利濫用の禁止の原則

労働者と使用者は、労働契約に基づく権利の行使については、これを濫用してはならないという「権利濫用の禁止の原則」を規定することにより、労働契約にも適用されることを具体的に確認しています。権利を濫用したかどうかの判断は難しく、判断基準は明確に定められているわけではないため、実際は事案に応じて判断されます。

労働契約の成立における要件について

労働契約が成立するためには、どのような要件が必要になるのでしょうか。個別に締結される労働契約では詳細な労働条件は定められず、就業規則によって統一的に労働条件を設定することが広く行われています。

しかし、就業規則で定める労働条件と個別の労働者の労働契約の内容である労働条件との法的関係については法令上必ずしも明らかでありません。このため、労働契約の成立場面における就業規則と労働契約との法的関係について規定されています。

労働者からの個別合意があれば、口頭でも契約変更は成立しますが、後々のトラブル回避のためには書面(覚書など)を取り交わすことが望ましいでしょう。

労働契約の内容

労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働」することと「使用者がこれに対して賃金を支払う」ことについて、労働者と使用者が合意することにより成立します。労働者と使用者の合意により労働者の労働条件が決定します。

就業規則との関係

労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合において、「合理的な労働条件が定められている就業規則」であることに加え、「就業規則を労働者に周知させていた」という要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、その就業規則に定める労働条件によることとなります。

ただし「就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分」は、その合意が優先されます。

労働契約の内容変更について

労働契約は、一度締結したあとも、状況の変化や業務内容の変更などに応じて内容を見直すことがあります。 その際には、労働者と使用者の間で合意が必要となり、変更手続きには一定のルールと配慮が求められます。

ここでは、「個別の合意による変更」と「就業規則の変更による変更」の2つの方法について解説します。

個別合意による労働契約の変更

労働契約の内容変更に関しては、労働者および使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができます。

ただし、労働者から合意を得られたとしても、無理に合意させたり、合意せざるを得ない状況を作った場合にはトラブルになる可能性があります。 合意を得る際には、労働契約の変更内容について、事前に十分な説明を行う必要があります。

労働者からの個別合意があれば、口頭でも契約変更は成立しますが、後々のトラブル回避のためには書面(覚書など)を取り交わすことが望ましいでしょう。

就業規則の変更による労働条件の変更

労働者数が多い企業などで、個別の合意が難しい場合には、就業規則を変更することで労働条件の変更を行う方法もあります。

ただし、就業規則の変更によって労働条件を変える場合でも、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 労働者に対して変更内容を適切に周知していること

- 変更内容に合理性があること

就業規則を変更する際には、まず改正案を作成し、労働者の過半数代表者または労働組合の意見を添えて「就業規則変更届」とともに労働基準監督署へ提出します。

変更した規則は、労働者に周知する義務があるため、社内イントラネットへの掲載や掲示板への掲示など、いつでも確認できる状態にしておくことが大切です。

継続中の労働契約に関する規制について

出向や懲戒が行われた場合にも、労働契約は継続されています。その命令が権利の濫用により行われていないかが大きなポイントになります。

出向、懲戒の場合についてそれぞれを解説します。

出向の場合

労働契約では、権利濫用に該当する出向命令の効力について規定しています。出向は広く行われていますが、労務の提供先が変わり労働者への影響も大きいと考えられることから、権利濫用に該当する出向命令による紛争を防止する必要があります。

使用者が出向を命ずることができる場合でも、それが権利を濫用した命令であると認められた場合には無効となります。

懲戒の場合

懲戒は、企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るために行われるものですが、懲戒の権利濫用が争われた裁判例もあります。また、懲戒は労働者に労働契約上の不利益を生じさせるものであることから、権利濫用に該当する懲戒による紛争を防止する必要があります。

使用者が労働者を懲戒できる場合であっても、その懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、権利濫用に該当するとして無効となるとしています。権利濫用であるか否かの判断は、労働者の行為の性質および態様その他の事情が考慮されます。当該事業場に懲戒の規定がある場合には、その種類や程度について就業規則に記載することが義務付けられています。

労働契約の終了に関する規制について

使用者からの申し出による労働契約の終了である解雇や、期間の定めにより契約が終了したり、退職勧告を行ったり、労働契約を終了する事例はいくつかあります。

しかし、労働契約の終了は自由に行うことができるわけではありません。それぞれの場合について、どのような規制があるかを解説します。

解雇

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます。解雇は、使用者がいつでも自由に行うことができるものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を解雇することはできません。解雇するには、常識的に納得できる理由が必要です。

また、使用者は、就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。そして、合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払います。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。

さらに、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、企業はすぐに労働者に証明書を交付しなければなりません。

期間の定めがある場合

期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできません。そして、期間の定めがない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。

また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。

さらに、反復更新の実態などから実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。

整理解雇

整理解雇とは、使用者が、不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇のことです。人員削減の必要性・解雇回避の努力・人選の合理性・解雇手続の妥当性の4事項に照らして整理解雇が有効かどうか厳しく判断されます。

退職勧奨について

退職勧奨とは、使用者が労働者に対し退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。

相当数の離職者発生の場合

事業主は事業規模の縮小などにより一定期間内に相当数の離職者が発生する場合、ハローワークへの届出などの義務を負うことになります。

労働契約法に関するよくある質問

ここでは、労働契約法に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q1.労働契約法は正社員以外にも適用されますか?

はい、適用されます。労働契約法は、正社員だけでなく、派遣社員・契約社員・パート・アルバイトなど、すべての雇用形態の労働者に適用される法律です。

この法律は「労働契約の基本ルール」を定めているため、雇用主と労働者が合意して結ぶあらゆる契約が対象となります。

Q2.労働契約法に違反した場合、何か罰則はありますか?

労働契約法には、刑事罰や行政処分のような直接的な罰則規定はありません。しかし、これは違反しても問題がないという意味ではありません。

労働契約法は、裁判や労働紛争が発生した際に、判断基準として重視される法律です。例えば、解雇をめぐるトラブルや契約内容の変更に関する訴訟では、労働契約法の条文が適用され、企業側が不利な立場になるケースも少なくありません。

したがって、「罰則がないから守らなくてよい」と考えるのではなく、実務上のリスクを伴う重要な法令として認識することが大切です。

Q3.就業規則と労働契約の内容が違っていたら、どちらが優先されますか?

原則として、労働者と企業が個別に合意した労働契約が優先されます。ただし、例外もあります。

例えば、企業が作成した就業規則に合理性があり、その内容が従業員に適切に周知されている場合には、その就業規則の内容が労働契約の一部として扱われることがあります。また、労働契約に明確な記載がない部分については、就業規則のルールが補完的に適用されるケースもあります。

このように、「どちらが優先されるか」は状況によって異なりますが、契約と規則が矛盾する場合には、その合理性や周知性なども含めて総合的に判断されることになります。

Q4.無期転換ルールの対象外になるのは、どんな場合ですか?

無期転換ルールとは、有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより期間の定めのない無期雇用契約に転換できる仕組みです。しかし、すべての有期雇用者がこのルールの対象となるわけではありません。

具体的には「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に基づき、例外が設けられています。

この法律では「高度な専門的知識を持つ人材」や「定年後に再雇用された労働者」など、一定の条件を満たす場合に無期転換ルールの対象外となることがあります。事業主がこれらの特例を適用するには、労働局の認定を受ける必要があります。

したがって、すべての契約社員が自動的に無期転換の対象となるわけではないことに注意が必要です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

労働契約法で覚えておくべきポイントを知る

労働契約法は、労働契約に関する民事的なルールを体系化し、労働契約の締結・変更・継続・終了などについて定められた法律です。

この法律の制定の背景には、正社員以外にも契約社員・パートタイマー・アルバイトなど就業形態が多様化したことに伴い、使用者と労働者との間の紛争が増加したことがあります。これらの労働紛争を解決するために労働契約に関する基本ルールが必要となったため制定されました。

経営者や採用担当の方は、これまで解説したような労働基準法との違いや改正労働契約法の内容を認識しておく必要があります。労働者が快適にはたらき、そして企業としてもトラブルを回避するために、法律を遵守した行動をとることが重要になるのです。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

監修者

HRナレッジライン編集部

HRナレッジライン編集部は、2022年に発足したパーソルテンプスタッフの編集チームです。人材派遣や労働関連の法律、企業の人事課題に関する記事の企画・執筆・監修を通じて、法人のお客さまに向け、現場目線で分かりやすく正確な情報を発信しています。

編集部には、法人のお客さまへ人材活用のご提案を行う営業や、派遣社員へお仕事をご紹介するコーディネーターなど経験した、人材ビジネスに精通したメンバーが在籍しています。また、キャリア支援の実務経験・専門資格を持つメンバーもおり、多様な視点から人と組織に関する課題に向き合っています。

法務監修や社内確認体制のもと、正確な情報を分かりやすくお伝えすることを大切にしながら、多くの読者に支持される存在を目指し発信を続けてまいります。

- 記事をシェアする