HRナレッジライン

カテゴリ一覧

人手不足倒産とは?深刻化の原因と解決策を詳しく解説

- 記事をシェアする

少子高齢化による労働人口の減少や、新型コロナウイルス感染症の流行によって生まれたニューノーマルなはたらき方により、人材の採用難易度は上がっています。その結果として、企業が人手不足に陥り、最悪の場合「人手不足倒産」を引き起こしてしまうこともあります。

本記事では、人手不足倒産とはどういうものなのか、なぜ引き起こされるのか、また人手不足を回避するための対策について詳しく解説します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

人手不足倒産とは必要な人材を確保できず倒産すること

人手不足倒産とは、事業を行う上で必要な人材の確保ができず、企業が倒産してしまうことを指します。

倒産とは、法律上の明確な定義がある言葉ではありませんが、一般的には事業などが破綻することを意味します。つまり、人手不足倒産とは、「企業ではたらく人材が足りなくなることにより事業が破綻してしまう」ことです。

近年、企業を取り巻く人手不足の状況は深刻です。帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2022年7月)」によると、正社員が人手不足であると回答した企業は全体の47.7%と半数に迫り、新型コロナウイルス感染症からの景況の回復感とともに、人手不足の企業は増加傾向にあります。

2022年1~7月の人手不足倒産は76件発生し、前年同期(59件)を17件上回り2年ぶりに増加しました。コロナ禍からの景気の回復状況によっては、人手不足が原因となり今よりさらに苦境に陥る企業が増える可能性も考えられています。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人手不足倒産の具体例

どの企業にとっても他人ごとではない人手不足倒産ですが、一体どのような原因があるのでしょうか?

この章では、人手不足倒産の原因を理解するために、具体的に4つの事例をご紹介します。

後継者がいないこと

1つ目は、後継者が不在となり、事業の継続が難しくなるといった後継者難による人手不足倒産です。

経営者や幹部社員の引退、病気などによって起こることが多いパターンです。

少子高齢化によって労働者人口が減少している中、高齢になった経営者や幹部社員が引退したり病気になると、後継者がいなければ会社経営を続けられなくなります。若い世代の社員の育成ができていない、経営者の跡継ぎが決まっていないといったことが、後継者難による人手不足倒産を引き起こします。

求人難であること

次に、求人難による人手不足倒産が挙げられます。採用活動を行っても思ったように成果が上がらず、必要な人材が確保できないことによって起きる、人手不足倒産のパターンです。

企業が案件を獲得できても、業務を遂行する人材を十分に採用できなければ、事業継続は難しくなります。

社員の退職

3つ目は、社員の退職など人材が外部に流出してしまうことによって、事業の継続が難しくなるというパターンの人手不足倒産です。

中堅社員の転職、幹部社員の独立などが重なってしまった事態を想定すると、一部の社員に重要な役割が集中している企業ほど、社員の退職による人手不足倒産のリスクが高くなります。

人件費の高騰

最後に、給料などの人件費が上がることで起こる、人手不足倒産です。

例えば、業績が好調で売上が増加しても、人件費の増加によって収益が減少してしまうと、事業継続ができず、倒産につながる場合があります。最低賃金が年々増額されていることからも、人件費は高騰傾向にあり、人手不足倒産を避けるために収益と人件費のバランスをとることが大切です。

人手不足が深刻化した理由

なぜ、人手不足は深刻化しているのでしょうか。その理由には、昨今の社会問題や、はたらき方の変化が大きく関係しています。

人手不足が深刻化した背景にはどのような理由があるのか、4つの理由を解説します。

少子高齢化

日本の人口は減少の一途にあり、労働者人口も例外ではありません。出生率も年々低下していることから、今後労働者人口もますます減少していくことが予想されます。

超高齢化社会を迎えた日本の総務省統計局が発表した「人口推計 2022年(令和4年)11月報」によると、2022年11月には65歳以上が人口に占める割合は29%となりました。今後も高齢化率が上昇していくと仮定すると、人口減少や高齢化に伴うはたらく世代の人口減少は続き、多くの企業の人材確保に影響を及ぼすと考えられます。

採用難易度の上昇

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が発表した2022年10月の「国内統計:有効求人倍率」(新規学卒者を除きパートタイムを含む・季節調整値)は1.35倍で、現在の日本がいわゆる「売り手市場」であることが分かります。求人の数が求職者数を上回っている状態で、人材を採用する難易度が高くなっていると言えます。

離職率の上昇

離職率の上昇も、人手不足に大きくかかわる問題です。総務省の発表した「統計トピックスNo.123 増加傾向が続く転職者の状況 ~2019年の転職者数は過去最多~」によると近年、転職者数は増加傾向にあり、よりよい条件を探すために転職に踏み切る人が多くなっています。

あらたな人材の確保が難しい昨今、離職率が増加すると企業に残った人材に負荷がかかり、離職につながる可能性もあります。

個人ではたらく人材の増加

起業を支援する制度が整ってきていることや、自由なはたらき方を求める人々が増えていることから、独立したりフリーランスではたらく人も増えています。

職業やライフスタイルの多様化によって、これまでは当たり前だった“会社員”というスタイルも、当たり前ではなくなってきています。

深刻な人手不足の業界

2022年2月24日に帝国データバンクが公表した「人手不足に対する企業の動向調査(2022年1月)」によると企業の47.8%で正社員の人手不足を感じているということが分かりました。

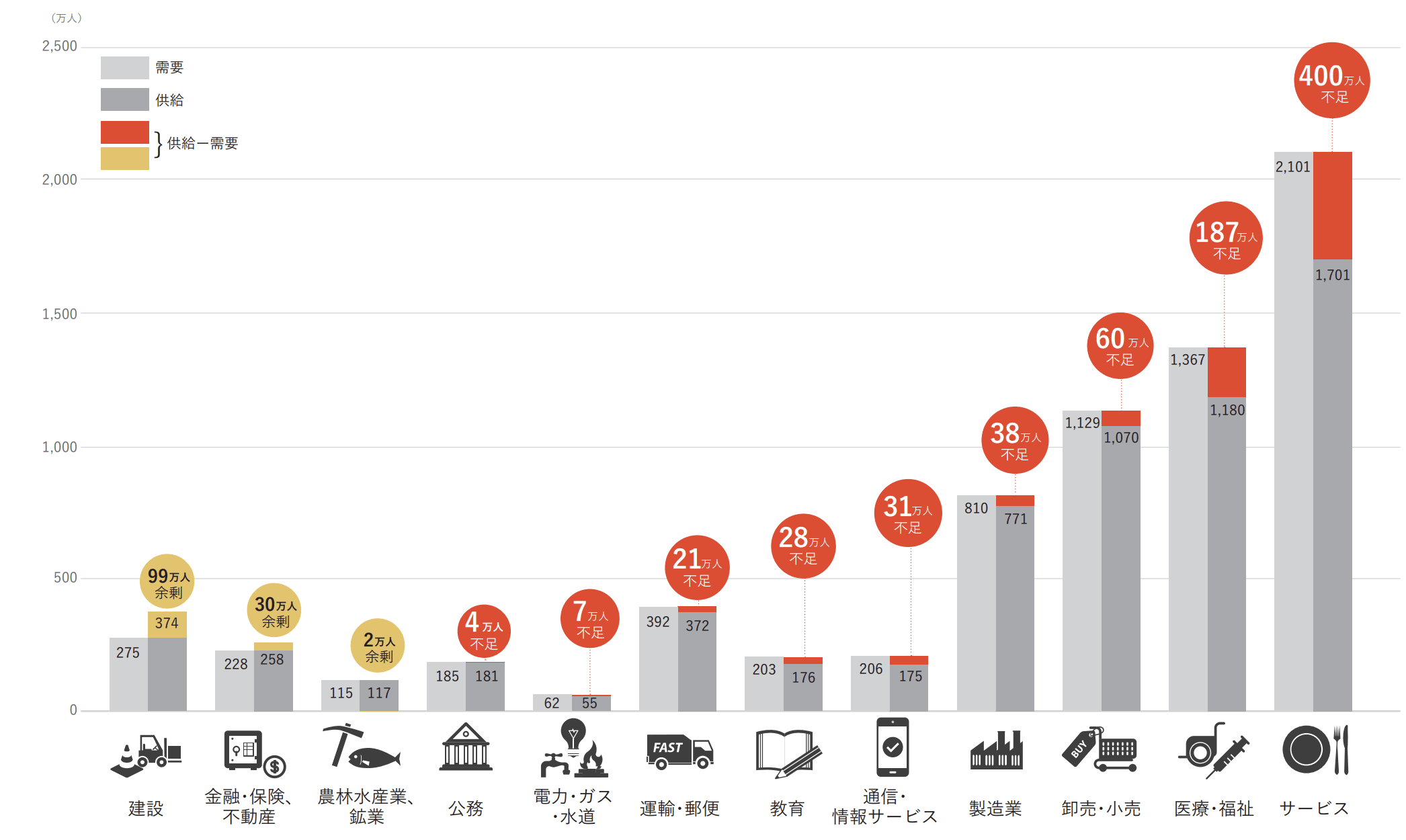

また2018年10月23日に公表されたパーソル総合研究所と中央大学が共同研究した「労働市場の未来推計2030」によると、2030年にはサービス業界や医療・福祉業界で深刻な人手不足に陥ることが推測されています。

※引用:パーソル総合研究所×中央大学|労働市場の未来推計 2030

この章では、パーソル総合研究所×中央大学の「労働市場の未来推計 2030」と厚生労働省の「人手不足の現状把握について」をもとに深刻な人手不足の5つの業界についてご紹介します。

運輸業・郵便業

運輸業・郵便業は、ECサイトの普及に伴う物流量の増加により、人材が不足しています。日用品だけでなく、食材や薬などもWebで買うことができるため、物流業界の必要性は増し続けています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、巣ごもり需要が発生しました。ECサイトでショッピングする人がさらに増え、既存の人材では足りないほど物流量が増えています。物流業界は、高まり続けるニーズに対し、対応する人材が不足している傾向にあります。

サービス業

ここでいうサービス業とは、飲食サービス業などに分類されないものを指し、廃棄物や自動車整備などを扱う業種です。

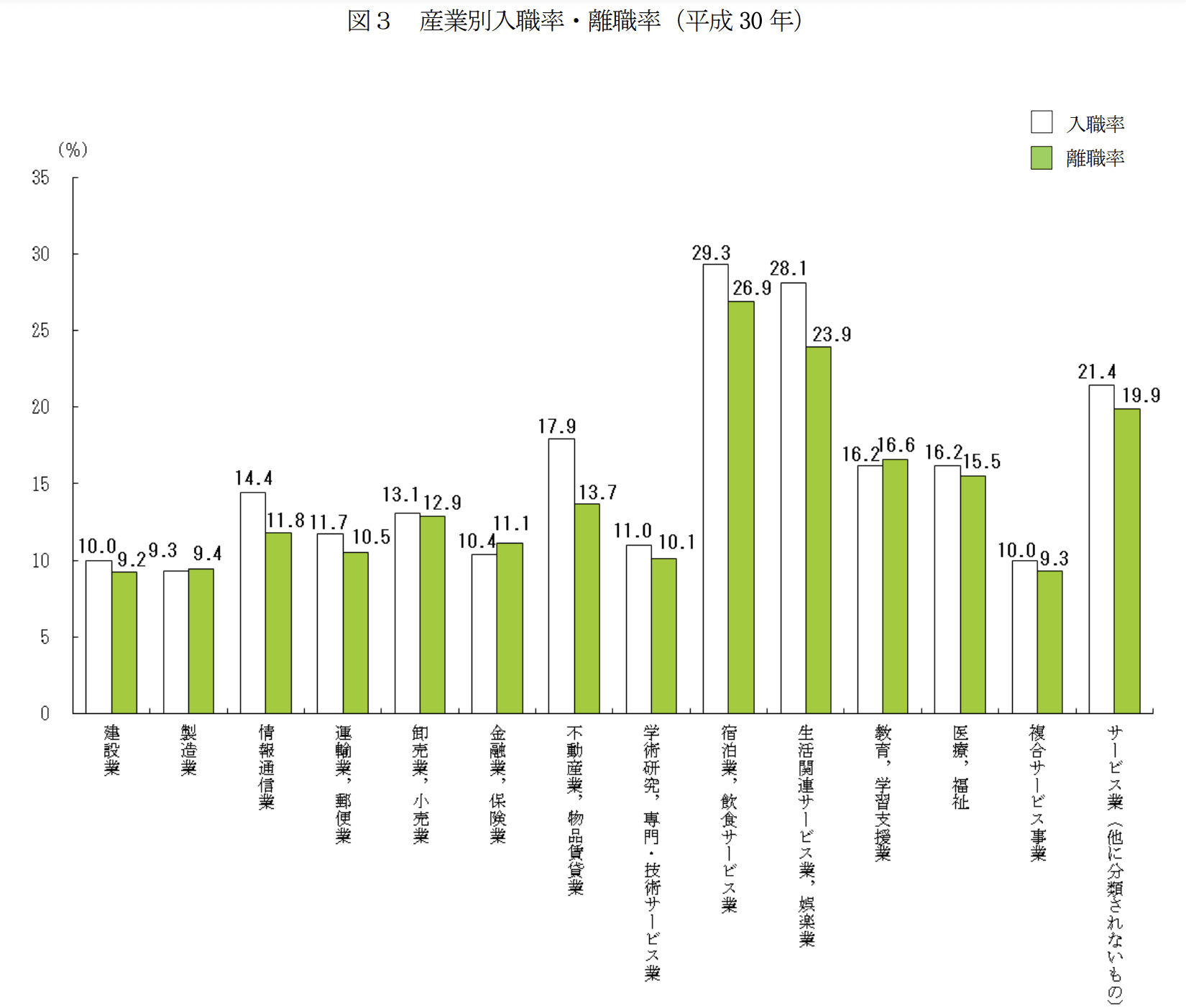

サービス業は離職率の高さが人手不足の主な原因といえます。2018年に厚生労働省が調査した「平成30年雇用動向調査結果の概要」によると、サービス業(他に分類されないもの)は宿泊業、飲食サービス業と生活関連サービス業、娯楽業に次いで離職率が約20%と高い数値を示しました。

※引用:厚生労働省職業安定局|平成30年雇用動向調査結果の概要

サービス業は労働時間の長さに加え、休日や深夜勤務が発生しやすい業種です。そのため、労働時間の長さが原因で離職率につながっていると考えられます。

医療、福祉

医療、福祉業界は需要と供給のバランスが崩れていることから人手不足になっています。

2018年10月23日に公表されたパーソル総合研究所と中央大学が共同研究した「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には医療・福祉業界は187万人の人材が不足すると考えられていました。また、2020年から流行した新型コロナウイルス感染症の影響により、医療現場の人手不足がさらに深刻化しています。

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業と飲食サービス業は、離職率の高さが人手不足の原因になっています。宿泊業と飲食サービス業の離職率が高い原因として、以下のような原因が考えられます。

- 土日祝に営業している店舗が多い

- 深夜営業や盆正月に営業している店舗もある

- 長期的に連続した休暇を取ることが難しい職種も多い

土日祝に休暇を連続して取ることが難しいという状況から、宿泊業と飲食サービス業を敬遠する求職者が多いと考えられます。

建設業

建設業は、社員の高齢化に加え若年層の人材が定着しないことも人手不足の原因です。また、若年層の離職率が高い原因は、次のような原因が考えられます。

- 重量のある資材の持ち運びなどで体力が必要とされる

- 現場への移動に充てる時間が長くなりやすい

- 日給月給制が多く収入が安定しづらい

ただし、外国人や女性の雇用を進めることで、2030年には建設業の人手不足が解消するという試算もあります。

人手不足倒産を避ける方法

以上のような社会的背景を踏まえ、人手不足倒産を避けるために、企業はどのような対策を取ることができるのでしょうか。

この章では、人手不足倒産を避けるための方法をご紹介します。

はたらきやすい環境づくり

まずは、社員に長期間はたらいてもらうために、はたらきやすい環境づくりが重要です。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、“はたらきやすさ”の指標は、これまで重視されていた福利厚生に加え、フレックスタイム制の活用有無やリモートワークの可否など、ライフスタイルに合わせた自由なはたらき方ができることも重要視されるようになりました。

社員にとってはたらきやすい環境を整えることで、自身をとりまく環境が変わってもなお、“はたらき続けたい”と感じてもらうことが大切です。

採用力の強化

はたらきやすい環境が整って離職率が低下しても、事業拡大や、人員の入れ替えなどを視野に入れる必要があるため、あたらしい人材は採用しなければなりません。企業にとってよりよい人材を採用するために、採用担当にもさまざまな工夫が求められます。

人材の採用時には自社の魅力のアピールとその打ち出し方、応募者と企業の相性を見極める力などが必要となってきます。

生産性の向上

生産性を向上させ、人件費を削減することも重要なポイントです。生産性を向上させるためには、業務の効率化に取り組みます。

例えば、AIツールを活用する、エクセルの作業はマクロを組んで自動化する、マニュアルを作成する、書類を電子化する、業務フローを改善する、業務をアウトソーシングするなど、さまざまな方法で業務効率化が図れます。

今より少ない人材でも同じ業務を行えるよう、これまで取り組めていなかったあらたな方法を検討してみてください。

女性・高齢者・外国人などの積極採用

日本の人口が減少の一途をたどり、労働者人口の減少が顕著な現代では、採用する人材の幅を広げることも重要です。

結婚・出産後も活躍し続ける女性が増え、定年年齢の引き上げや定年後の再雇用により、はたらく年齢層も高くなってきました。インバウンドや海外進出のニーズの高まりにより、外国人の人材登用も増えています。性別・年代・国籍を問わず経験や実績が豊富な人材を採用することが、人手不足を解消する大きなカギとなり得ます。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人手不足倒産を防ぐためにも社員が定着できる組織をつくる

ここまで、必要な人材を確保できずに事業が継続できなくなってしまう「人手不足倒産」について解説しました。人手不足倒産の主な理由は、以下の4つです。

- 後継者がいないこと

- 求人難であること

- 社員の退職

- 人件費の高騰

この先、労働者人口の減少による、さらなる人手不足倒産の増加が見込まれています。人手不足倒産を回避するために、はたらきやすい環境を整えること、採用力の強化、生産性の向上、女性・高齢者・外国人などの積極採用といった対策を講じ、人材が長期にわたり定着できるような組織づくりをしていくことが企業には求められています。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする