HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

定期的な検診によるがん予防 ~女性にみられるがんの特徴や原因とは~

公開日:2024.12.23

- 記事をシェアする

Craif株式会社

COO

水沼 未雅 氏

Craif株式会社COO水沼 未雅氏による単発コラム。「定期的な検診によるがん予防 ~女性にみられるがんの特徴や原因とは~」をお伝えします。

定期的な検診によるがん予防 ~女性にみられるがんの特徴や原因とは~

がんを発症する女性は年々増加しており、日本人女性の2人に1人が一生のうちにがんと診断されると言われています。(*1)

とくに乳がんや子宮頸がんなど女性特有のがんは、30代から発症数が急激に増加します。これらのがんは早期発見できれば予後が良いため、若いうちから定期的ながん検診の受診やセルフチェックの実施をおすすめします。

*1国立がん研究センター がん情報サービス 最新がん統計

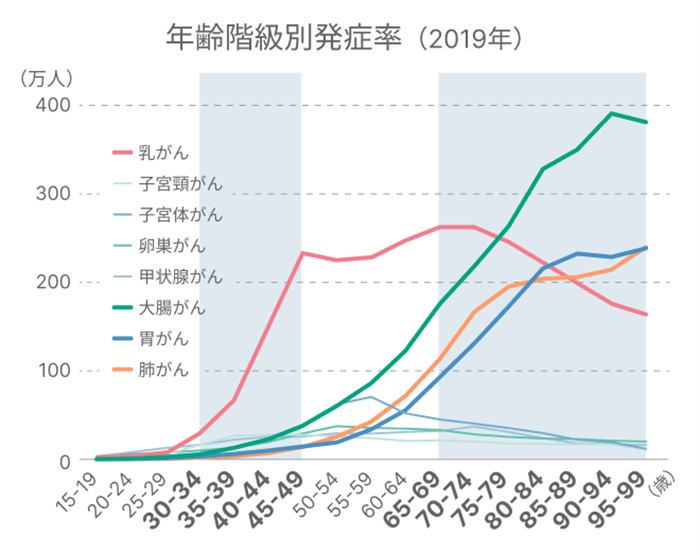

年代ごとに気を付けるべきがんの種類が異なる

年齢が上がるにつれてがんを発症する可能性は高くなります。乳がんや子宮頸がんは20代から増えるため、30代での発症は珍しいことではありません。大腸がん・胃がんは50代頃から発症数が急激に増えます。どのがんも予後を良くするためには早期発見が非常に大切です。そのために定期的ながん検診の受診をおすすめします。

ここでは年代ごとに気を付けるべきがんの種類について、詳しく解説していきます。

出典 | 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

30代・40代以降の女性は「乳がん」「子宮がん」「卵巣がん」「甲状腺がん」

30代・40代の女性は乳がん・子宮がん・卵巣がん・甲状腺がんなど、女性特有のがんを発症しやすくなります。

乳がん・子宮体がん・卵巣がんの発症には女性ホルモンである「エストロゲン」が関係しています。初経から閉経までの期間が長かったり、出産経験が少なかったりすることで、エストロゲンにさらされる期間が長くなるとがんの発症リスクが高まります。卵巣がん・子宮体がんは40歳以降、乳がんは20代後半から発症しやすくなります。

子宮頸がんは性交渉でのヒトパピローマウイルス(HPV)への感染による発症がほとんどです。近年は性交年齢の早期化や性交相手の増加により発症年齢が若年化しており、20代後半から発症数が急激に増えています。(*2)

甲状腺がんは女性に多くみられるがんで、発症数は男性に比べて3倍ほどです。20代から徐々に増加し、40代でピークを迎えます。甲状腺がんにもエストロゲンが関係していると考えられていますが、まだ詳しくは分かっていません。(*3)(*4)

- *2厚生労働統計協会 厚生の指標 2012年12月

- *3四国がんセンター 甲状腺がん

- *4国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 女性関連要因と甲状腺がん罹患との関連について

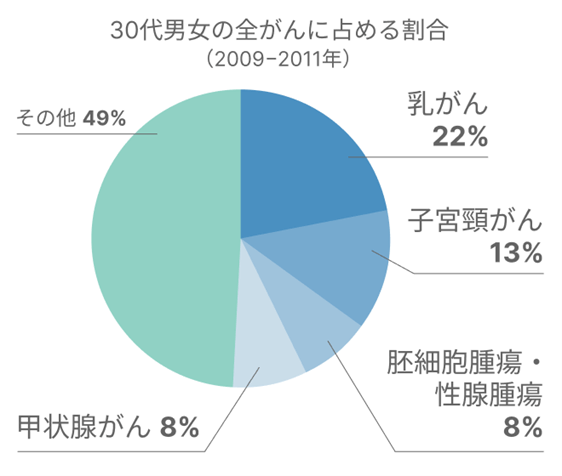

30・40代のがんの70%以上は女性が発症する?

30代・40代でがんを発症した人のうち70%以上が女性で、乳がん・子宮頚がん・卵巣がん・甲状腺がんなどの女性に多いがんが約半数を占めています。

出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)

なかでも乳がんや子宮頸がんは、30歳を過ぎたころから発症数が急激に増えます。しかし早期の段階で発見できれば、治療の幅も増え予後は良くなります。できるだけ早くがんを見つけるために、30歳を過ぎたら定期的にがん検診を受けるようにしましょう。また乳がんの予防として、月に1度のセルフチェックも有効です。

50代・60代以降の女性は「大腸がん」「胃がん」「肺がん」「すい臓がん」

50代・60代以降は生活習慣と大きな関わりがある、大腸がん・胃がん・肺がん・すい臓がんの発症数が増えていきます。

| がんの種類 | 発症要因 |

|---|---|

| 大腸がん | 食生活・喫煙・飲酒 |

| 胃がん | 食生活・ピロリ菌への感染 |

| 肺がん | 喫煙・大気汚染 |

| すい臓がん | 喫煙・飲酒・糖尿病・慢性膵炎 |

一番発生頻度の高い大腸がんは、食生活・喫煙・飲酒が発症に関与しています。胃がんは塩分の高い食事を取り続けることで発症しやすくなるほか、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)への感染もリスク因子となります。

すい臓がんは喫煙や飲酒などの生活習慣のほか、糖尿病や慢性膵炎などの疾患でも発症リスクが上昇します。肺がんは喫煙が大きな発生要因となるほか、PM2.5などの大気汚染物質を吸い込むことでもリスクは上昇します。

これらのがんは初期の段階で症状があらわれにくいため、早期発見するためには定期的ながん検診の受診が有効です。

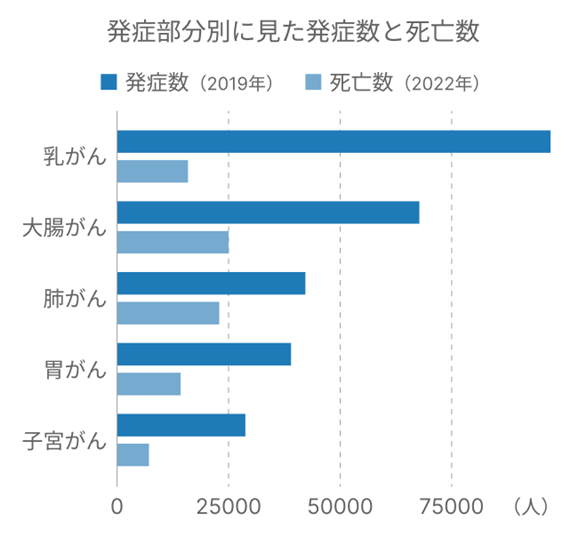

女性が発症しやすい、がんのランキング (2019年)

2019年に日本でがんと診断された女性の数は432,607例です。食生活の欧米化や女性の社会進出の影響によって、がんの罹患数は年々増加しています。女性が1番発症しやすいのが乳がんで、2位の大腸がんと比較すると発症数は約1.5倍です。がんの種類によって初期症状の有無や発見のしやすさが異なり、それにより予後も大きく変わります。

ここでは女性が発症しやすいがんについて、順番に解説していきます。

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

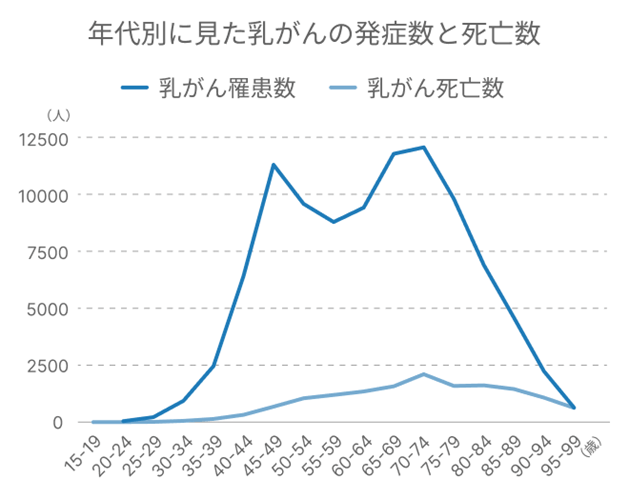

女性がん発症数 1位: 乳がん

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

リスク因子:初経から閉経までの期間が長い・高齢出産・肥満・遺伝的要因

乳がんは9人に1人がかかると言われており、2019年の女性発症数は97,142人にのぼります。発症数は多いですが他の臓器に転移していない場合の5年生存率は90%以上と、早期発見できれば比較的治りやすいがんです。(*5)

乳がんのリスク因子として、女性ホルモンであるエストロゲンが関係しています。初経から閉経までの期間が長かったり、高齢出産だったりすると乳がんになる可能性は高くなります。エストロゲンは脂肪からも産生されるため、肥満もリスク因子となります。

また乳がんの5-10%は遺伝子が関係しており、一親等(親か子ども)の血縁者に乳がん患者がいると、乳がんになりやすくなることもわかっています。遺伝的に乳がんになる可能性が高いかどうかは、遺伝子検査で調べられます。(*6)

- *5国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計位情報 乳房

- *6国立がん研究センター がん情報サービス 乳房 予防・検診

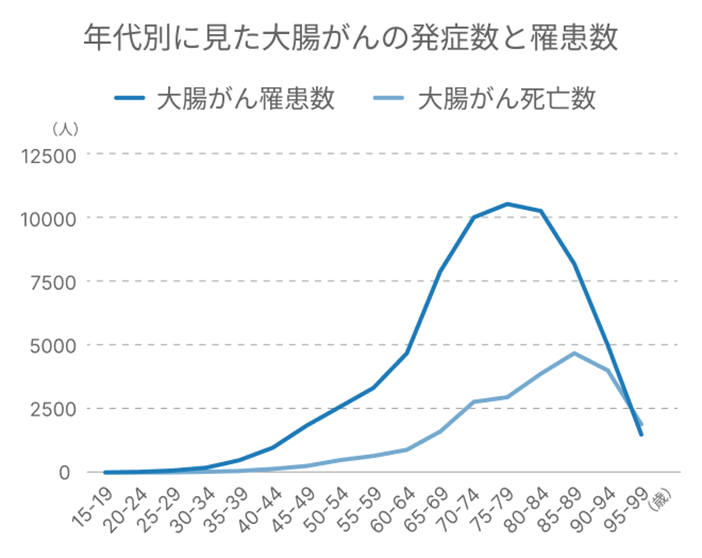

女性がん発症数 2位: 大腸がん

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

リスク因子:喫煙・飲酒・肥満

大腸がんは女性の12人に1人がかかると言われており、2019年では67,753人の女性が大腸がんを発症しています。初期症状がほとんどなく、早期発見が難しいのが特徴です。

大腸がんは生活習慣と大きな関わりがあり、肥満・喫煙・飲酒などで発生リスクが高まります。特に女性の場合、赤肉(牛・豚など)の摂取量が多いと、結腸がんになる確率が上がると言われています。

大腸がんを予防するためには適度な運動・バランスの良い食事・禁煙などが有効です。

塩分を抑えて野菜・果物中心の食生活にし、飲酒についてはビール瓶1本・日本酒1合程度までにしましょう。また適度な運動を行い、適正体重を維持することが大切です。女性の場合BMI*値が21.0〜24.9の間にあると、がんによる死亡リスクが下がると言われています。

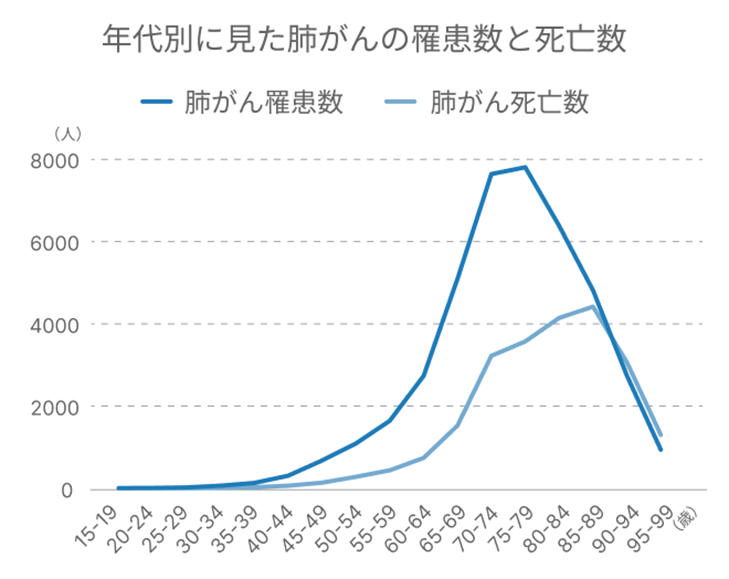

女性がん発症数 3位: 肺がん

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

リスク因子:喫煙・大気汚染

肺がんは20人に1人の女性がなると言われており、2019年には42,221人の女性が発症しています。初期症状がほとんどないため、発見時にはすでに進行しているケースも少なくありません。

肺がんの最も大きなリスク因子は喫煙です。喫煙者はそうでない人に比べて、女性で2.8倍ほど肺がんになる可能性が高くなります。また女性ホルモンであるエストロゲンも関係していると言われていますが、まだ詳しくは分かっていません。

肺がん予防として、禁煙のほかに野菜や果物を取り入れたバランスの良い食事・適度な運動などがあげられます。また受動喫煙でも肺がんの可能性は約2〜3割高くなるため、周りに喫煙者がいる場合はたばこの煙を避けるようにしましょう。

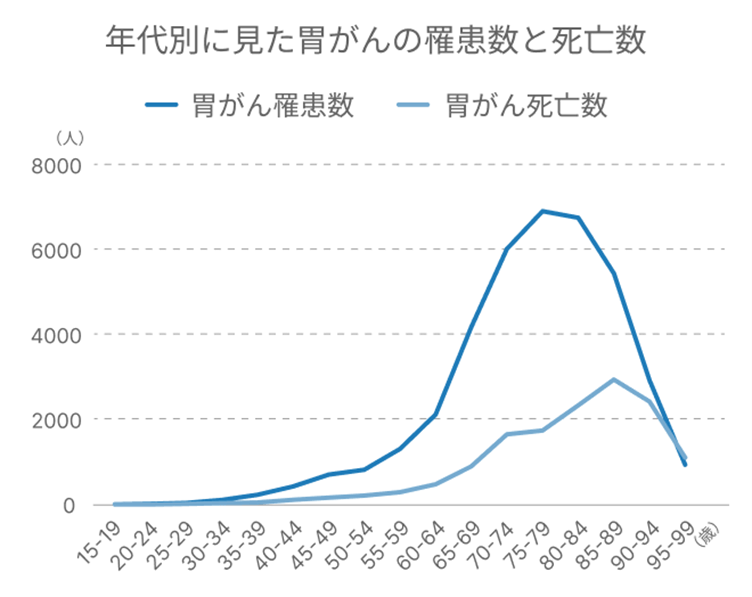

女性がん発症数 4位: 胃がん

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

リスク因子:喫煙・食塩過剰摂取・ピロリ菌への感染

胃がんは女性の21人に1人がなると言われており、2019年には38,994人が胃がんを発症しています。胃がんは症状がほとんどなく、早期発見が難しいのが特徴です。

胃がんのリスク因子として、喫煙や食塩の過剰摂取があげられます。またヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)という細菌に感染していると、感染していない人に比べて胃がんを発症する可能性が5倍程度高くなります。ピロリ菌に感染していても自覚症状はほとんどなく、食欲不振、胸やけなどがある程度です。

ピロリ菌への感染は血液検査・尿素呼気試験などで簡単にわかります。ピロリ菌は薬の服用で簡単に除菌できるため、症状がある人は早めに消化器内科を受診するようにしましょう。

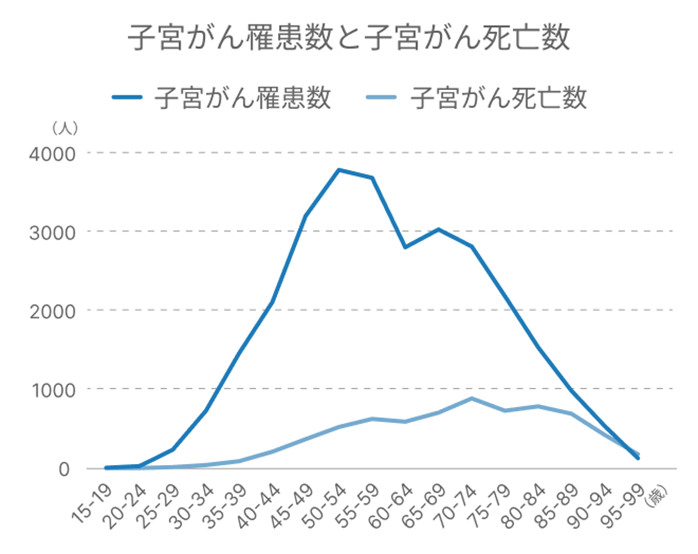

女性がん発症数 5位: 子宮がん

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

- 出典|国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

リスク因子:HPVウイルスへの感染・出産経験が少ない・肥満

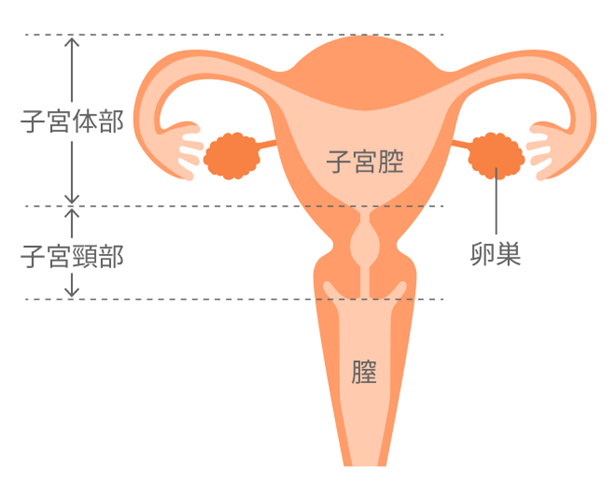

子宮がんは30歳を過ぎたあたりから急激に増え、2019年には29,136人の女性が発症しています。子宮がんは部位ごとに、子宮頸がんと子宮体がんに分けられます。(*7)

筆者作成

子宮頸がんの発症には、ヒトパピローマウイルス(HPV)が大きく関わっています。子宮体がんは女性ホルモンであるエストロゲンが関係しており、出産経験の少なさや肥満などでリスクは上昇します。どちらもがんの前段階を経てがん化していきます。

子宮頸がんの予防として、20歳以上の女性は2年に1度細胞診(ブラシで子宮頚部の細胞を採取)の検査を受けられます。(*8)またHPVワクチンの接種も有効です。子宮体がんには有効な検診がありませんが、初期の段階でも不正出血など特有の症状が現れます。体調の異変に気付いたら、早めに医療機関を受診しましょう。

- *7国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計情報 子宮

- *8国立がん研究センター がん情報サービス 子宮頸がん検診について

卵巣がんは40代から増加し、50代・60代でピークを迎えます。発症者数はそこまで多くありませんが、早期発見が難しく死亡率が高いことからサイレントキラーと呼ばれています。

卵巣がんは乳がんや子宮がんと比較して発症数は少ないですが、死亡率が高いのが特徴です。5年生存率は乳がんが92.3%、子宮頸がんが76.5%であるのに対して卵巣がんは60.0%と、かなり低くなっています。(*9)

この理由として卵巣がんには初期症状がほとんどなく、早期発見が難しいことがあげられます。進行しても現れる症状は「お腹がはる」「ウエストがキツい」など、日常生活でよく見られるものばかりです。そのため見つかった時にはすでに進行しているケースも少なくありません。

今のところ卵巣がんに対して有効な検診は確立されていません。そのため卵巣がんの症状をよく理解し、疑わしい症状があらわれたらすぐに医療機関を受診するようにしましょう。

*9国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計情報 卵巣

がんは発見が遅れると死亡率が高まりますが、早期発見できれば治療の幅も広がり予後は良くなります。そのためには定期的ながん検診の受診や、セルフチェックが有効です。まだがん検診を受けたことがない人は、この機会にぜひ受けてみてください。

- 【引用・参考元文献】

- *1国立がん研究センター がん情報サービス 最新がん統計

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録) - *2厚生労働統計協会 厚生の指標 2012年12月

- *3四国がんセンター 甲状腺がん

- *4国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 女性関連要因と甲状腺がん罹患との関連について

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)

- *5国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計位情報 乳房

- *6国立がん研究センター がん情報サービス 乳房 予防・検診

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計) - *7国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計情報 子宮

- *8国立がん研究センター がん情報サービス 子宮頸がん検診について

- *9国立がん研究センター がん情報サービス がん種別統計情報 卵巣

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

Craif株式会社 COO

博士(薬学)、薬剤師

水沼 未雅

京都大学薬学部卒業。東京大学大学院 薬学系研究科にて博士号(薬学)取得。アストラゼネカ株式会社のメディカルアフェアーズ部門にて、新製品の上市準備、メディカル戦略策定、研究企画、学術コミュニケーション等を経験後、Craifにて事業開発に従事。

- 記事をシェアする