HRナレッジライン

カテゴリ一覧

【ナレッジコラム】

日本の不妊治療の実態と企業に求められる取り組み

公開日:2024.11.25

- 記事をシェアする

株式会社グレイスグループ

代表取締役CEO

勝見 祐幸 氏

HRエキスパートのナレッジをお伝えする『ナレッジコラム』。株式会社グレイスグループ 代表取締役CEO勝見 祐幸氏による単発コラム。「日本の不妊治療の実態と企業に求められる取り組み」をお伝えします。

日本の不妊治療の実態と企業に求められる取り組み

はじめに

2022年4月に不妊治療の保険適用が開始され、不妊治療に伴う費用が健康保険でカバーされるようになり、従業員が不妊治療において抱える精神的、肉体的、時間的負担の大きさが改めて認識されるようになりました。また、近年の製薬メーカーによる患者調査では、ヘルスリテラシーの向上と同時に、不妊治療専門医療機関での早期の検査や受診により、世界最低とされる日本の不妊治療の成績を大きく改善させ、従業員の負担を軽減できることが示唆されています。

本稿では、諸外国と比較して明らかに遅れている日本での女性の予防医療の現状、これが温床となって世界一低い成功率となっている不妊治療の実態について解説しながら、この状況を解消するために企業に求められている取り組みについて明らかにしていきたいと思います。

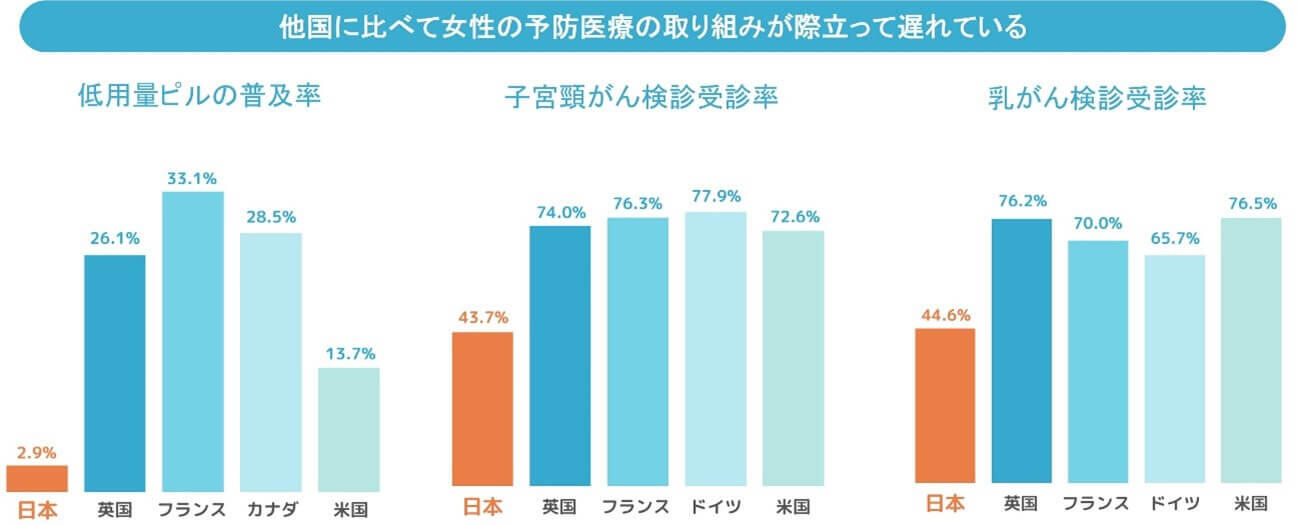

日本における予防医療の遅れ

日本では、国民皆保険という環境の下、病気にならないと保険が下りず、予防医療は自費診療扱いであるため、結果的に他の先進国に比べても予防医療が際立って遅れているのが実情です。特に女性の予防医療の遅れは、諸外国と比べて低用量ピルの普及率や子宮頸がんワクチンの普及率、乳がん検診・子宮がん検診の受診率が低い事実からも明白で、このことが156ヵ国中118位のジェンダーギャップ指数(2024年)に象徴されるように、女性の活躍を大きく妨げると共に、世界一低い体外受精の成功率と少子化の進行の温床にもなっています。

出典:United Nations: Contraceptive Use by Method 2019/公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計2023」

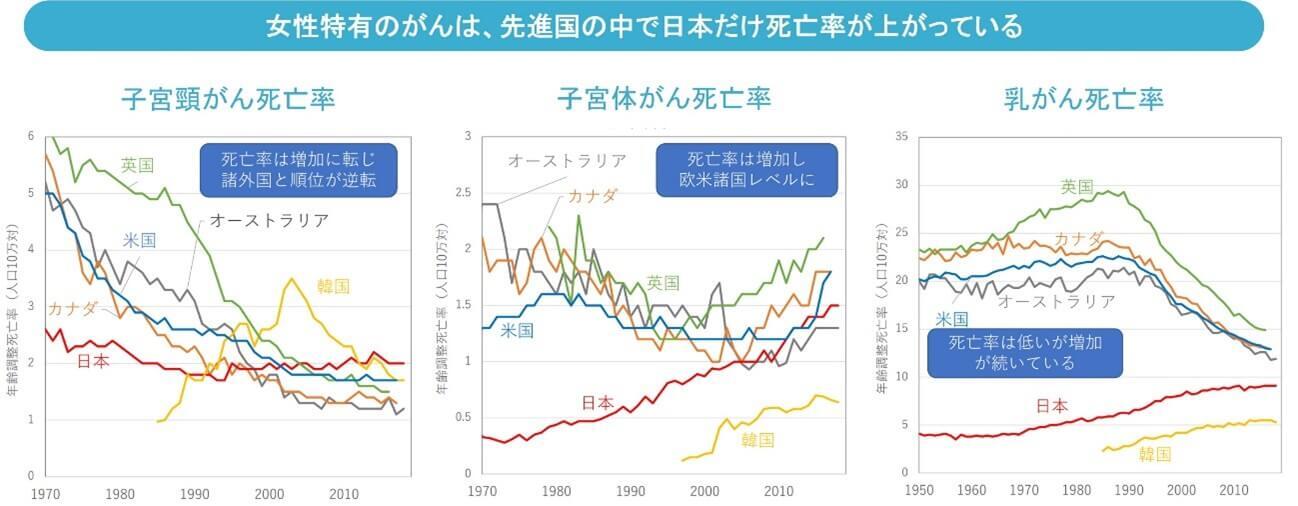

特に、子宮頸がん・乳がんは、定期的に検査することで早期発見・早期治療が可能ながんであり、先進国ではいずれも国を挙げて受診率の向上に努めた結果、日本以外の国では年々死亡率が低下しています。しかしながら、日本では官民による受診率向上への取り組みが残念ながら中途半端であったと言わざるを得ず、いまだに受診率が他国の半分程度、死亡率が上昇し続けているという、深刻な事態が放置され続けています。

出典:Jpn J Clin Oncol. 2021;51:1680-1686、Itl. Agency for Research on Cancer Global Cancer Observatory

女性特有の健康課題による経済損失

この予防医療の遅れは企業にも大きな経済的損失をもたらしていることが、経済産業省が2024年2月に発表した「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」で明らかにされています。この調査では、女性特有の健康課題による経済損失は年間3.4兆円に上ると試算されており、このうち0.3兆円が不妊治療によるものです。

出典:経済産業省レポート「女性特有の健康課題による経済損失の試算と 健康経営の必要性について

3.4兆円の経済損失は、女性従業員一人当たり約13万円になりますが、企業が従業員のヘルスリテラシーを高めると共に、婦人科かかりつけ医による定期検診の習慣化と乳がん検診・子宮頸がん検診の受診率の向上をサポートすることで、女性が健康で生き生きと仕事に取り組む環境を整えながら、膨大な経済的損失を未然に回避することができます。

少子化の進行と不妊治療

第一次ベビーブームのピークである1949年には270万人、第二次ベビーブームの1971~1974年には200万人を超えていた日本の出生数は、2023年に73万人を割り、出生率は、2023年に全国平均で1.2、東京都ではついに0.99と、1.0を下回る衝撃の数字となり、急激な少子化が進んでいます。

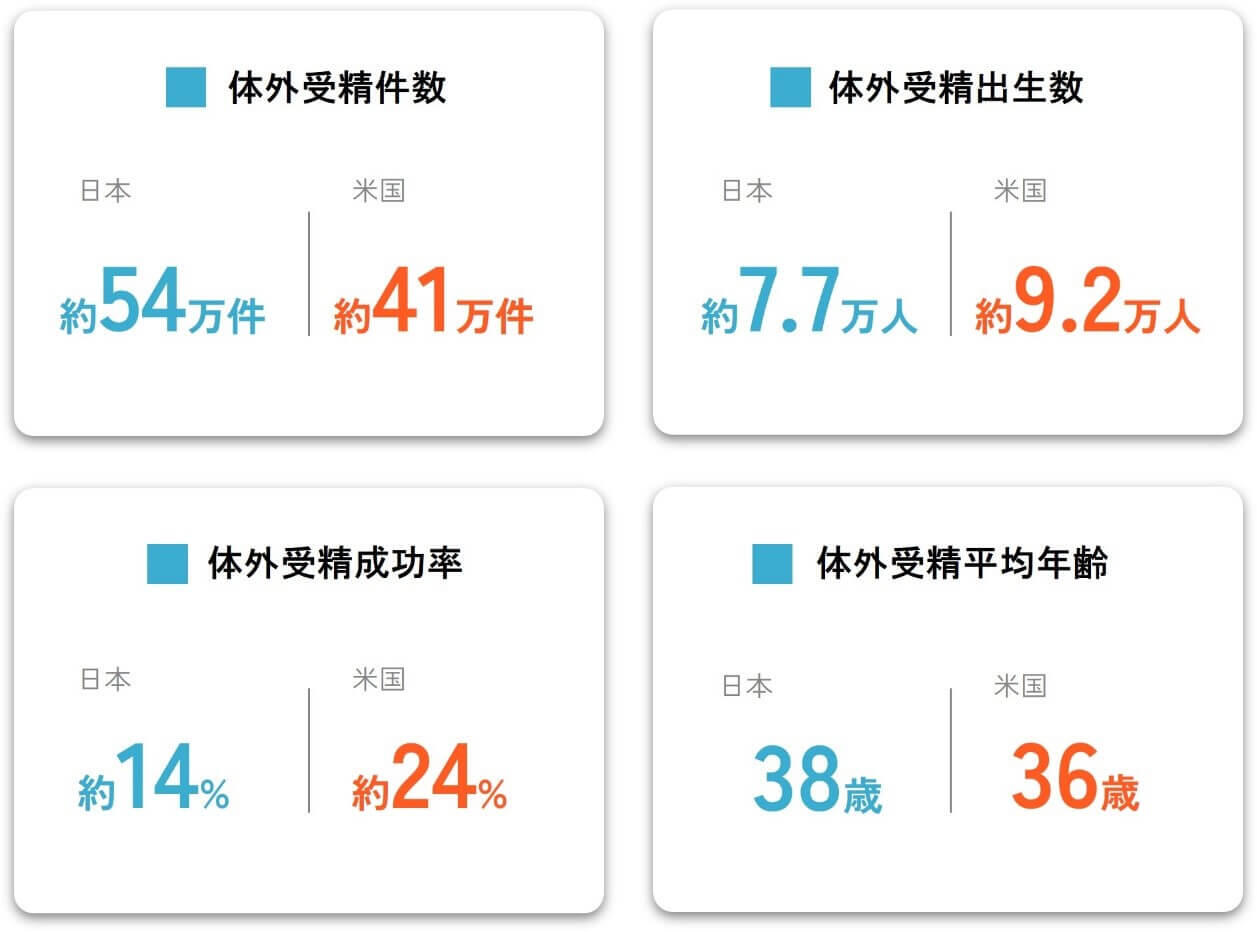

一方、日本での体外受精件数は2022年で年間54万件、これは人口が約3倍の米国での体外受精件数41万件(2021年)を大きく上回り、近年不妊治療が急激に増えている中国を除けば世界最多の数字で、人口当たりでは圧倒的な世界一です。しかしながら、日本の体外受精周期あたりの成功率は、米国の25%に対して14%と世界最低で、日本では諸外国に比べても、より多くの方が結果の出ない不妊治療に苦しんでいます。したがって、日本では少子化が急激に進む一方で、子どもを持ちたいと願う多くの方が、ヘルスリテラシーの欠如から適切なタイミングで適切な治療を受けていないことにより、結果的に子どもを持つことをあきらめているというのが、日本の不妊治療の実態です。

出典:2022年 日本産科婦人科学会実績値/2021年 米国CDC(疾病予防センター)実績値

米国企業の不妊治療への取り組み

米国では、不妊治療の成績を向上させることを企図したベンチャー企業が複数生まれており、代表的なものにProgyny、Carrot Fertility、Kind Body等があります。この内、2019年に上場したProgynyは、大企業を中心に460社/670万人にサービスを提供、厳選された生殖医療クリニックと連携し、患者とクリニックの間に立って臨床データを活用しながら、個々の患者が最適な治療を選べるようサポートしています。また、Progynyを利用した患者とそうでない患者の治療成績を比較、サービス導入の効果を可視化することに成功しています。

このような企業の従業員向け不妊治療支援サービスのメニューの中で、特に注目すべきものが卵子凍結で、米国2014年のFacebookでの導入を皮切りに、Progyny等の企業向け不妊治療支援サービスの一環として普及が進み、2020年には社員数2万人以上の企業の19%が卵子凍結費用の補助制度を導入しています※。この制度の導入は、人材の採用・リテンションに役立ち、かつ将来の不妊治療による離職や休職のリスクも回避できる、費用対効果の高い人的資本投資として、米国では当たり前の福利厚生として広がっています。

※出典:Mercer「2021 Survey on Fertility Benefits」

日本の不妊治療の成績が悪い理由

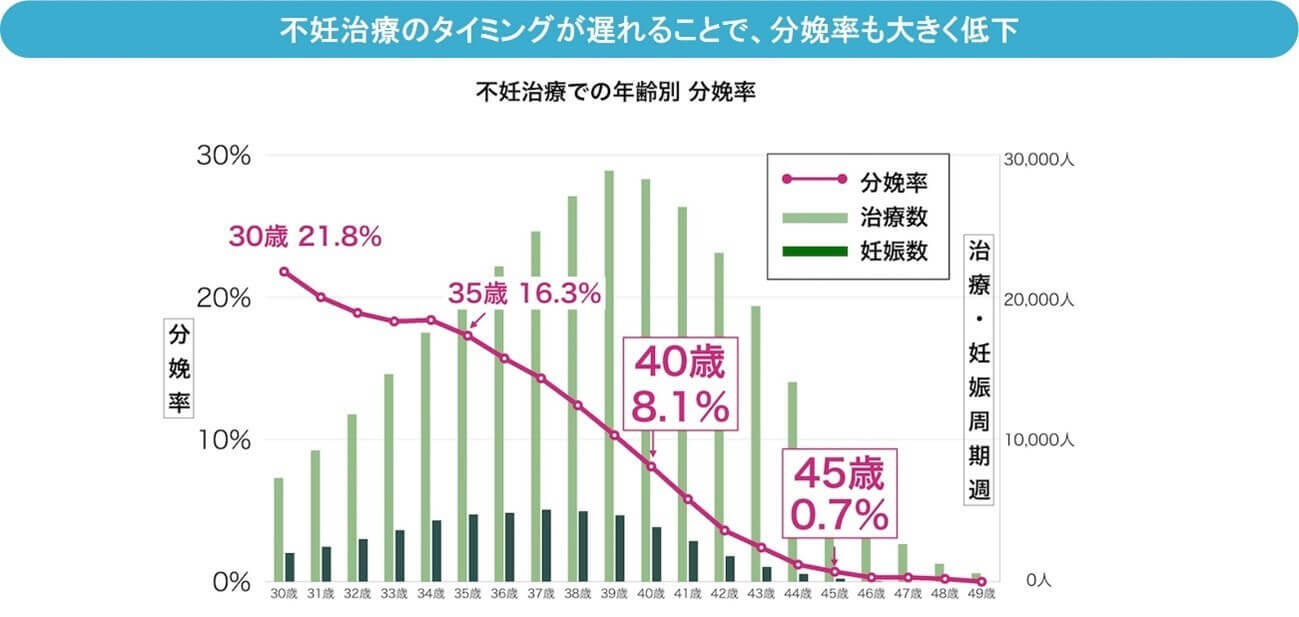

不妊症で苦しむ方が増えている最大の要因は、女性の社会進出で晩婚化が進み、結婚や出産の年齢が上がっていることにあります。自然妊娠しやすい30代半ばまでに、望む人数の子どもを出産し、育児をしながらキャリアを継続できる環境を作ることが、長期的に目指すべき理想の状態かも知れませんが、ここまで女性の社会進出と晩婚化が進んでいる状況を一朝一夕で変えることは現実的には不可能です。

出典:2012日本産婦人科学会資料より作成

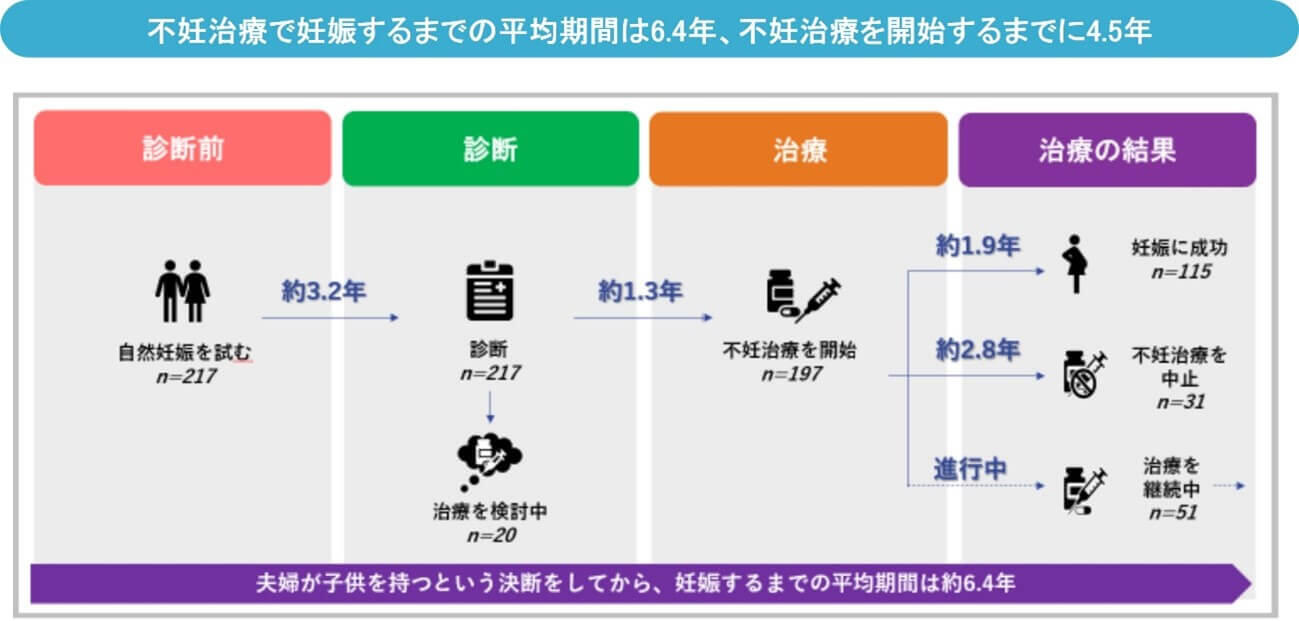

さらに日本では、女性の妊よう性(妊娠する力)についてのリテラシーの低さから、妊活をスタートしてから不妊治療を始めるまでに数年間のギャップがあり、この間の加齢により、不妊治療を実施する際の成功率がさらに低下していることが、製薬メーカーによる近年の患者調査により明らかになってきました。

出典:不妊治療経験者向けインターネット国際定量調査 「EUREKA Family」フェリングフーマ2022

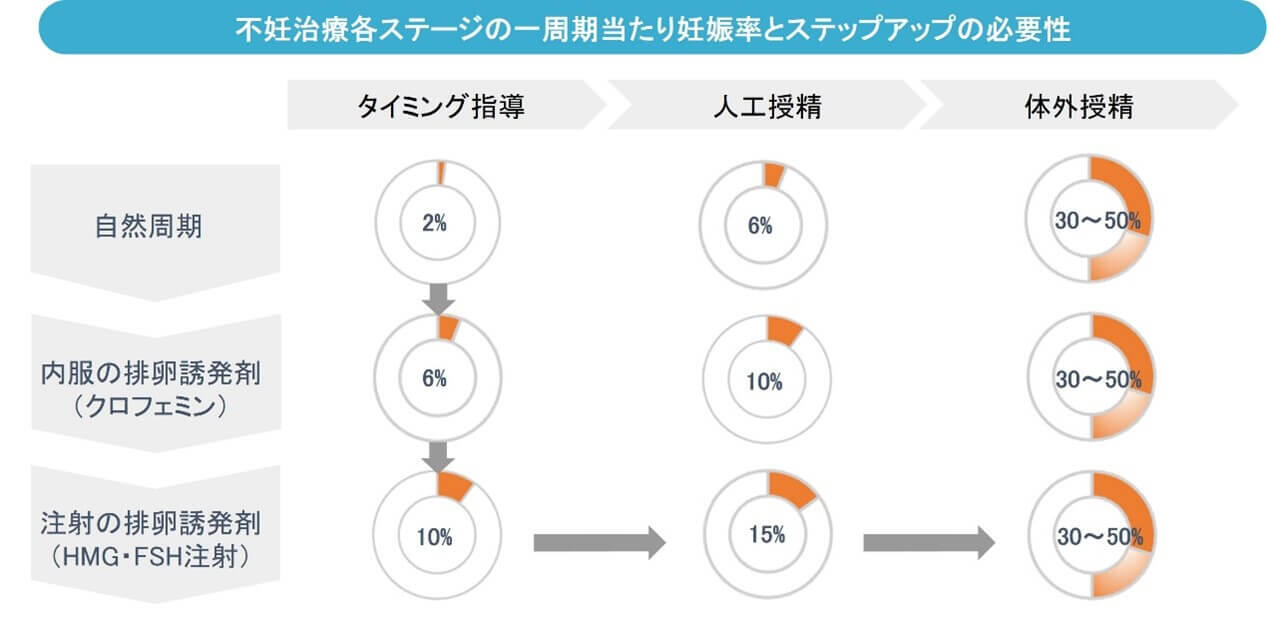

また、同じ調査により、妊活スタート数年後にようやく不妊治療を開始する際に、約半数(46%)の方が、体外受精が実施できない婦人科クリニック・産婦人科医院を選択していることが分かりました。体外受精は、専門機器を整え、培養士が在籍する不妊治療専門クリニックでのみ実施可能です。タイミング法・人工授精による不妊治療で結果が出ない場合、より高い成功率が期待できる体外受精にタイムリーにステップアップする必要がありますが、婦人科クリニックで不妊治療をスタートすると、体外受精へのステップアップがスムーズに行われないことがあり、この間の加齢は将来の不妊治療の成績を更に低下させることになります。

出典:京野アートクリニック・ウェブサイト

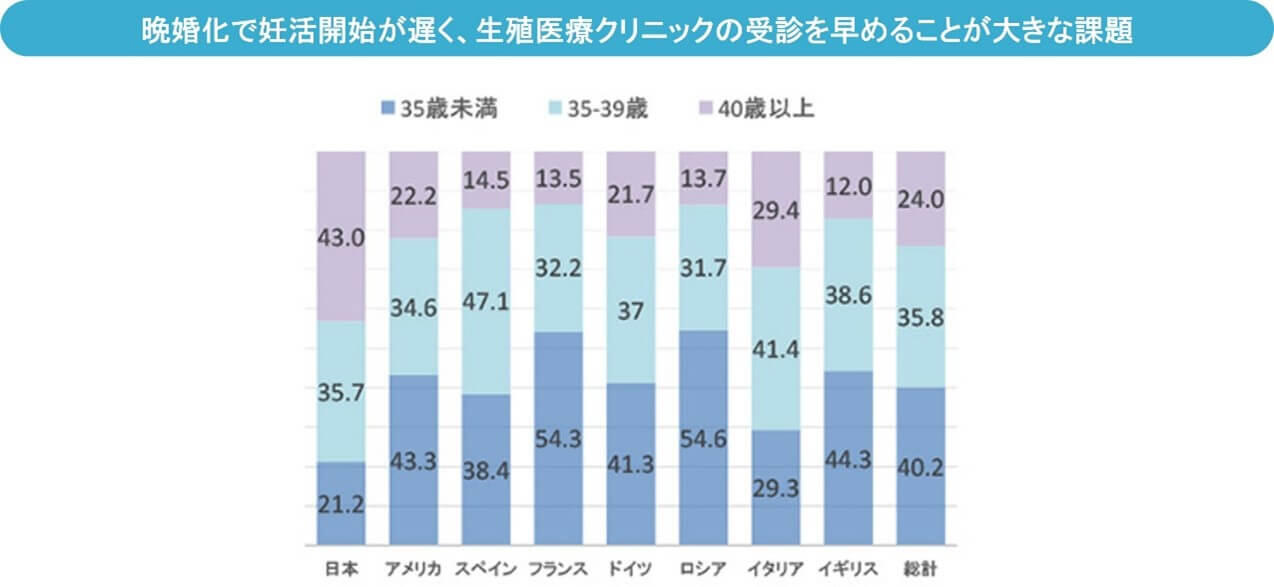

晩婚化の進行による妊活開始年齢の高齢化に加え、妊よう性リテラシーの欠如により不妊治療を開始する時期が更に遅れていることが、不妊治療を受ける女性の高齢化に直結、その結果として、不妊治療患者の中で40代女性が占める割合は、日本だけが突出して高くなっています。このことが、日本が世界一体外受精の成績が悪い最大の理由です。

出典:日本産婦人科学会ARTデータブック2017、ICMART World Report 2011より作成

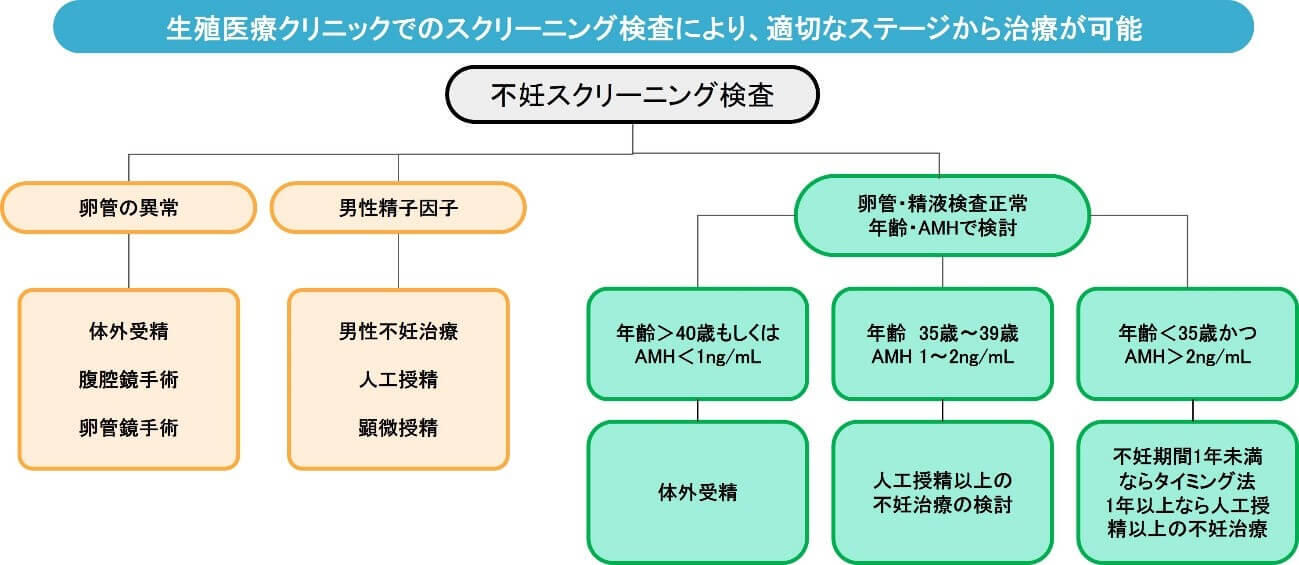

一般的に、妊娠を望む男女が避妊をせずに1年間妊娠しない状態を「不妊症」と判断しますが、年齢や個人差もあるため、妊娠を望む場合には、できるだけ早いタイミングで生殖医療専門のクリニックで不妊スクリーニング検査を受け、不妊の原因の有無、自然妊娠の可能性について把握することが重要です。スクリーニング検査により卵管の異常や精子の異常が認められる場合は、速やかに専門クリニックで体外受精を含む治療を開始する必要があります。

検査の結果を踏まえて、適切なステージからの妊活・不妊治療を行うことで、精神的・肉体的・金銭的負担を大きく軽減することができます。

出典:medicalgram【メジカルビュー社公式】note「データから妊娠力を考えてみよう」より作成

卵子凍結の有用性

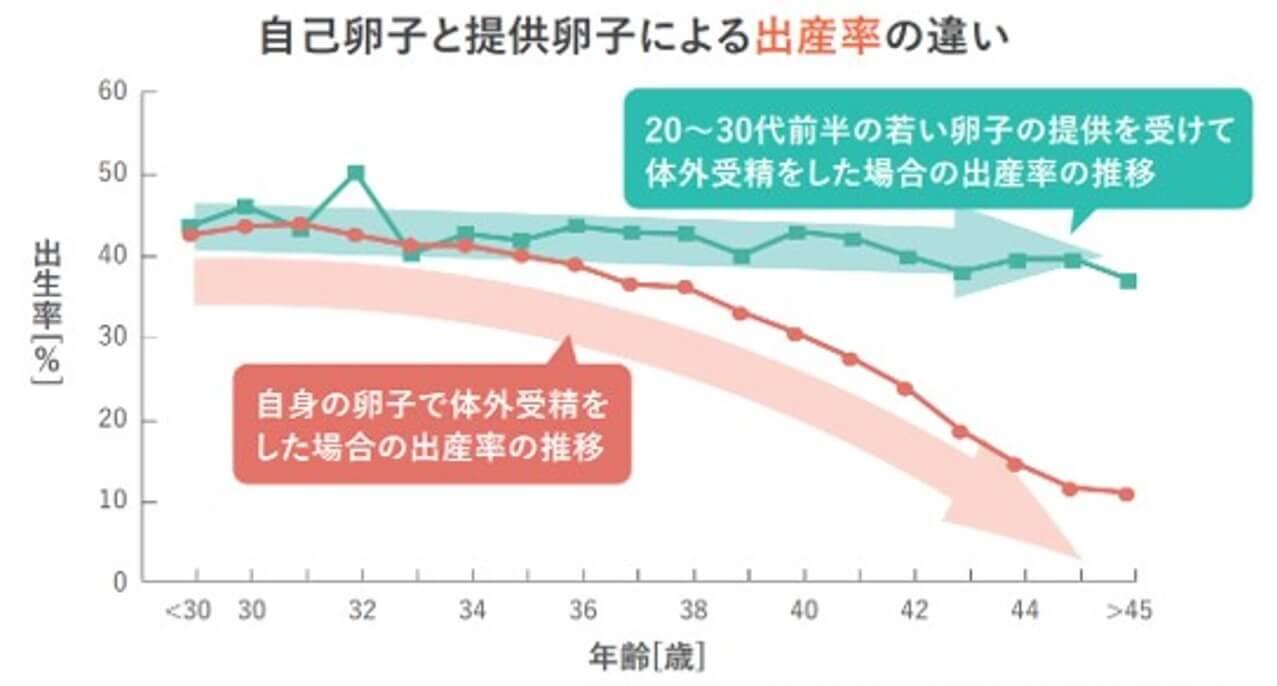

不妊治療の成績は、女性の年齢に比例して低下すると一般的に考えられていますが、実は母体の老化よりも卵子の老化による影響が大きいことが分かっています。下記のグラフは、アメリカでは一般的な提供卵子による体外受精(健康で若い女性から卵子の提供を受けて体外受精を行うこと。アメリカでは体外受精の11.5%が提供卵子によるもの/2021年米国CDC)と、自己卵子による体外受精での出産率を比べたもので、卵子の年齢が若ければ、40代になっても20代と同様の出産率を維持できることを示しています。

出典:2021年 米国CDC疾病予防管理センターデータより作成

提供卵子による体外受精の場合、生まれる子のDNAは母親のものではありませんが、これを自分のDNAで可能にするのが卵子凍結という技術です。若いうちに質の良い卵子を凍結保管することで、採卵した年齢の妊よう性を維持することができますが、卵子凍結は遅くとも30代前半までに行うことが望ましいとされています。

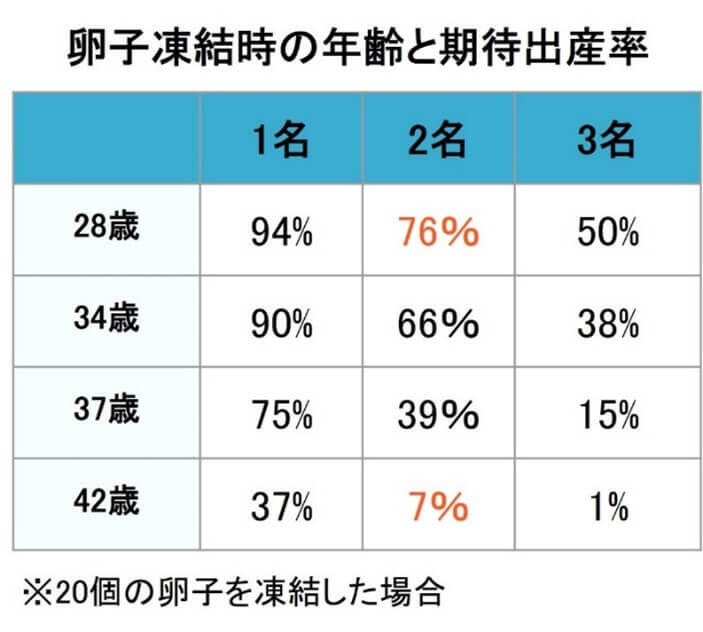

出典:Habbema et al. Hum Reprod. 30;2215-21 2015

28歳で卵子凍結をした場合と、42歳で20個の卵子凍結をした場合に、それぞれ2名の子どもが生まれる可能性は、28歳の76%に対して42歳で7%になります。1回の採卵で凍結できる卵子の数も、採卵した卵子の質も、30代後半になると20代に比べて大きく下がり、複数回の採卵が必要になります。30代前半までに卵子凍結をしておくことで、将来不妊治療をする際の肉体的、精神的、金銭的負担、子どもを授かれないリスクを大きく軽減することが可能です。

妊活・不妊治療の課題と改善への処方箋

上記の患者調査や不妊治療成績の日米比較、10年前から企業による福利厚生での不妊治療支援が進んでいる米国の事例などから、妊よう性(妊娠する力)についてのヘルスリテラシーを向上させると共に、不妊治療専門クリニックとの連携を見直すことで、世界最低とされる日本の不妊治療の成績を改善し、従業員の負担を大きく軽減できることが示唆されています。これは、企業にとっても組織の生産性を高めつつ、女性管理職比率の向上、組織の活性化を実現できる施策になります。

具体的には、企業が従業員およびその家族に対して、下記の支援を行うことにより、子どもを望む従業員の方の負担を最小限にすることが可能です。

- 婦人科かかりつけ医での20代からの定期検診受診で、不妊症の予防を行う

- 女性特有の疾患・プレコンセプションケアを理解し、必要に応じて卵子凍結を行う

- 妊活開始時に、生殖医療専門クリニックで不妊スクリーニング検査を受ける

- スクリーニングを踏まえ、ステージごとの期待妊娠率と費用負担を理解した上で、生殖医療専門医と適切な治療計画を立て、タイムリーにステップアップを行う

- 妊活を始める時だけでなく、不妊治療を開始した後も、治療の進め方や両立について第三者に相談する

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

Profile

株式会社グレイスグループ

代表取締役CEO

勝見 祐幸

東京大学卒業、国際大学MBA。三菱石油(現ENEOSホールディングス)、ジェミニコンサルティング(現PwCコンサルティングStrategy&)、インフィニオンテクノロジーを経て、2001年に有限会社ジェイブランディングを設立。企業の採用支援、ベンチャー企業支援に携わってきた。2020年、株式会社グレイスグループを創業。三女の父として、世界一低い日本の不妊治療の成績と、先進国で抜きんでて遅れている女性の予防医療の現状を速やかに改善すべく、産婦人科のドクターと連携したサービスの立ち上げと普及、女性の健康課題についての啓発活動に取り組んでいる。

【グレイスグループのご紹介】

株式会社グレイスグループは、「⼦供を持ちたいと願う⼀⼈でも多くの⼥性の夢がかなう未来の創出」をミッションに掲げ、女性の健康維持・向上をサポートするため、卵子凍結保管サービス「Grace Bank」、働く女性のための予防医療・不妊治療サービス「Grace Care」を提供しています。「Grace Care」では、不妊治療専門クリニックの現役看護師・培養士に気軽に相談しながら、全国約60院の生殖医療クリニックとダイレクトにつながり、適切なタイミングでご本人に合った治療を受けることにより、不妊治療の負担を最小限にするためのサービス「妊活ダイレクト」の提供も開始しました。

- 記事をシェアする