HRナレッジライン

カテゴリ一覧

製造業の人手不足の実態とは?人手不足による影響や対策をご紹介

- 記事をシェアする

製造業は、ものづくりに携わる社員が欠かせない業界です。製造業において深刻な人手不足が問題となっています。人手不足の要因は、少子高齢化による生産年齢人口の減少や労働環境など、さまざまです。

本記事では、製造業の現状と人手不足の原因およびその影響について解説したのち、人手不足を解消するための対策も併せてご紹介します。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

目次

製造業の人手不足の実態

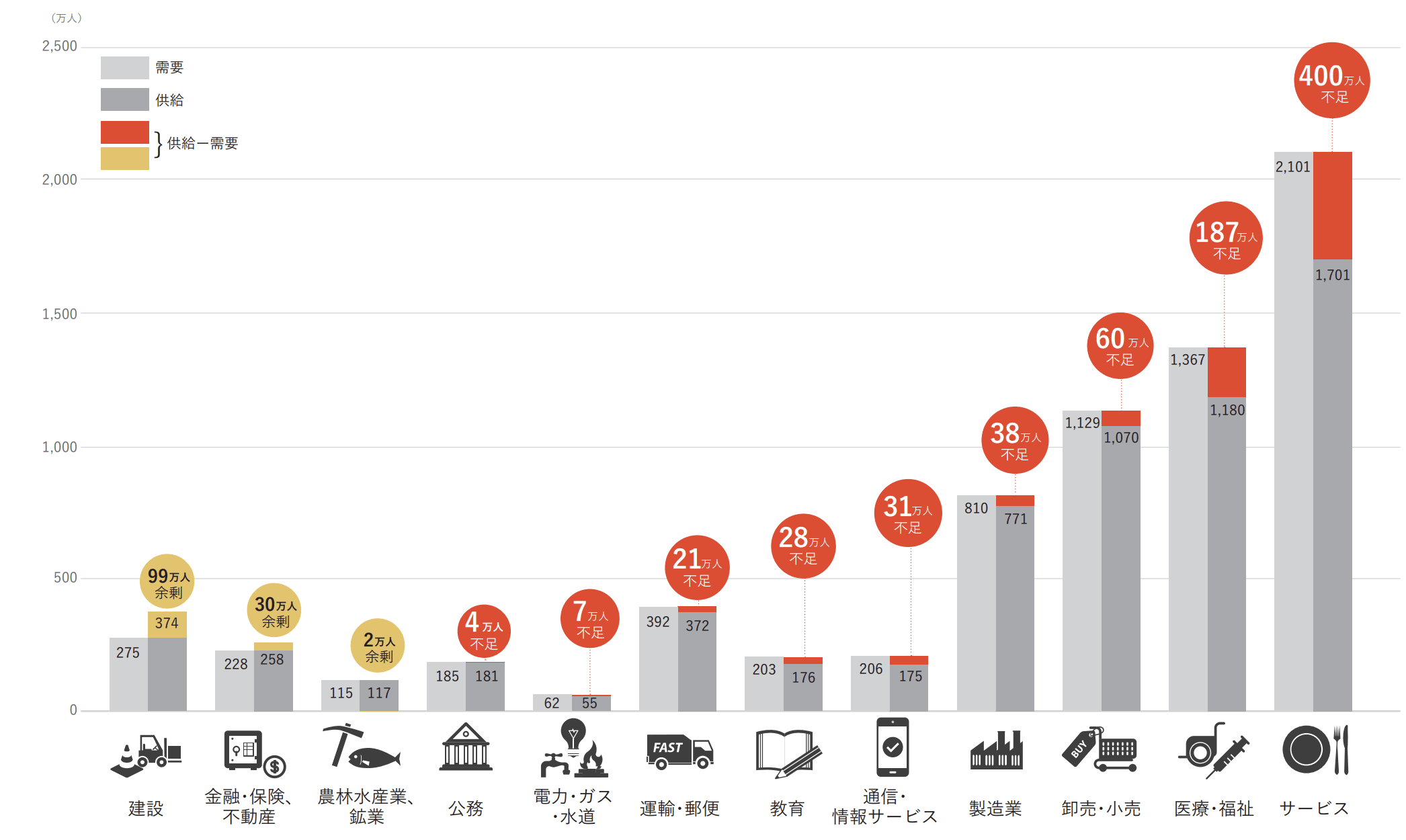

製造業の人手不足はデータから見ても明らかです。パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計 2030」によると、製造業は、サービス、医療・福祉、卸売・小売の次に人手不足が予測される業界となっています。2030年には38万人の人手が不足すると見込まれており、対策が必要な業界です。

※引用:パーソル総合研究所×中央大学|労働市場の未来推計 2030

また、指導者不足の課題を抱える企業も多く、経済産業省がまとめた「2022年版ものづくり白書(全体版)」によると、8割近くの企業が「能力開発や人材育成について問題がある」としています。具体的には、6割以上の企業が「指導する人材が不足している」としており、技能継承がなかなか進まないのが現状です。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

製造業が人手不足になる理由

製造業が人手不足になる理由として、大きく以下の3つが挙げられます。

- 生産年齢人口の減少

- はたらき方の多様化

- 後継者不足

それぞれの理由について詳しく説明します。

生産年齢人口の減少

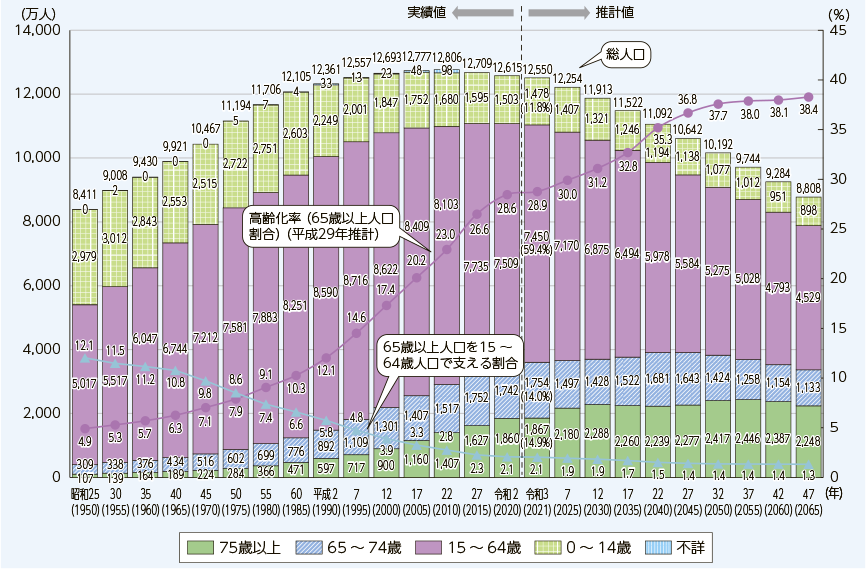

総務省の「令和4年版情報通信白書」によると、少子高齢化の進行により、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少していて、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれています。そのため、製造業を含むさまざまな業種において労働力が足りなくなると言えます。

※引用:総務省|令和4年版情報通信白書

はたらき方の多様化

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、さまざまな企業で「あたらしい生活様式」に合わせたテレワークやフレックスタイムなどの制度が導入され、はたらき方の多様化が大きく進みました。

しかし、製造業における工場などの現場では、他の業種に比べてテレワークやフレックスタイムなどの制度を取り入れることが難しく、人材採用に苦戦を強いられています。

後継者不足

経済産業省の「2022年版ものづくり白書(全体版)」によると、2002年に比べて製造業では、34歳以下の若年就業者が減少している中、65歳以上の高齢就業者の割合は4.7%から8.7%と上昇しています。このことから、高齢化が急速に進んでいるのにもかかわらず、若年就業者の減少により、技能を継承する後継者が不足していることが分かります。

製造業の人手不足が与える影響

製造業で人手不足が続くと、企業やその企業ではたらく人たちにどのような影響があるのでしょうか。人手不足による影響を具体的にご紹介します。

生産が滞り倒産の可能性が高まる

人手不足が企業にもたらす大きな影響は、倒産の可能性が高まるという点です。営業先や受注先があるのにもかかわらず、人手不足のため仕事が回らず売上が減少し、経営状況は悪化します。その結果、倒産の可能性が高まってしまうのです。

企業の成長機会の損失

あらたな人材を確保しづらいという状況では、会社の競争力や成長機会を損失してしまう可能性があります。今いる社員だけで無理をして生産し続ける状況は長く続きません。また、スキルがある中堅社員や技術者が、人手不足により高度な業務に時間を費やすことができず、あらたな価値を生み出しづらい状況になります。

労働環境の悪化

人手不足の企業は、不足している部分を今いる社員で補うため、業務の負担が増加し労働環境が悪化します。負担の例として、残業時間の増加や休暇の減少、集中力が途切れることによるケアレスミスの増加などが挙げられます。

労働環境が悪化するとストレスを抱える人が増え、人間関係が悪化し、職場全体の雰囲気も悪くなる危険性があります。

離職者の増加

人手不足により業務負担が増えると、ストレスを抱え、精神疾患による離職が増えることもあります。また、職場環境が悪いと転職を考える人も多くなると考えられます。離職者が増加することで、人手不足に拍車がかかり、今いる社員の負担がさらに増えるという負の連鎖に陥ってしまうのです。

労働基準法に抵触するリスクがある

少ない人数で今ある業務を対応しようとすると、生産性を上げない限り、残業や休日出勤が増えます。そのため、労働基準法に抵触するリスクが生じます。

以下に労働基準法に抵触する可能性がある例を記載します。

- 労使協定(36協定)を結ばずに残業や法定休日の出勤を依頼する

- 労使協定(36協定)は結んでいるものの、上限以上の残業を依頼する

- 8時間を超えるにもかかわらず、休憩時間が60分未満

製造業の人手不足対策

これまで製造業の深刻な人手不足についてと人手不足がもたらす影響について解説しました。

続いて、製造業はこれからどのように人手不足に向き合っていけばよいのか、その対策をご紹介します。製造業における人手不足対策はさまざまですが、大きく分けると以下の4つが挙げられます。

- 外国人、女性、シニア人材の雇用

- 定着率向上のためのはたらきやすい環境づくり

- 仕事への魅力付け

- IT技術の活用

具体的にご紹介します。

外国人、女性、シニア人材の雇用

人手不足を解消する一つとして、外国人・女性・シニア人材を積極的に雇用するという対策があります。それぞれのメリットをご紹介します。

外国人人材の雇用

技能実習制度を利用して外国人人材を雇用する方法があります。厚生労働省が出している「外国人技能実習制度について」によると、技能実習制度は、技能や技術を通じて発展途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とし、技能実習生は受け入れ先の企業と雇用契約を結び、最長で5年間就業することが可能です。

技能実習制度は対象職種が定められていますが、製造業では約50職種が対象となっています。

外国人人材を活用するメリットは、海外とのネットワークをつなぐことやあらたな技術や発想、文化が社内に取り入れられることで、「多様性のある職場」に変化することです。

女性の雇用

経済産業省の「2022年版ものづくり白書(全体版)」によると、全産業の女性就業者の割合が2003年の41.1%から2021年は44.7%と上昇傾向で推移しているのに対し、製造業における女性就業者の割合は、2009年から2021年まで30%前後の横ばいとなっています。つまり、製造業は全産業に比べ女性就業者の割合が伸びていないことが分かります。

これまでは、工場の仕事というと肉体労働や長時間勤務といったイメージがあり、女性にははたらきづらいと考えられる場合もありました。しかし、近年では生産工程などの自動化が進み、出産や育児に関する制度も整備され、労働環境が改善されつつあります。

女性の雇用を積極的に行うことで「女性が活躍できる職場=はたらく環境や制度がしっかりしている」という企業イメージの向上にもつながります。

シニア人材の雇用

先ほど記載したように、製造業が抱える課題の一つとして「指導する人材の不足」があります。シニア人材の雇用を延長し、指導者になってもらうことで、上記の課題を解決することにつながります。

シニア人材の雇用は、今まで培った技術と経験を活用することができ、企業側と雇用される側の双方にメリットがあります。

定着率向上のためのはたらきやすい環境づくり

定着率とは、離職率の反対の言葉です。離職率が社員の離職の割合を表すのに対し、定着率ははたらき続けている社員の割合を意味します。つまり、定着率が高いほど離職が少ないので、はたらきやすい環境が整っていると言えます。

はたらきやすい環境の条件として、主に以下があります。

- 休日出勤や残業が少ない

- 休みが取りやすい

- 社員同士のコミュニケーションが円滑で、職場の雰囲気がよい

- 空調や設備などが整っており、不具合があった場合もすぐに改善してくれる

はたらきやすい環境づくりをすることで、社員の心身の負担が減るため、定着率が向上する可能性があります。

仕事への魅力付け

社員が自分の仕事に対し魅力を感じていることは、長くはたらいてもらうための大切な要素です。経営者は、会社の現状や目指している方向性、業界全体の動向などを社員や現場ではたらく人たちが把握できるように情報を共有することが大切です。全体を把握することで取り組んでいる仕事の意味が明確になります。

また、競合他社との違いや自社が持つ優位性を社員に理解してもらい、自社の商品に自信を持ってもらうことは、仕事へのモチベーションを高めることにつながります。

IT技術の活用

ITと言ってもその技術はさまざまです。ここでは、人手不足解消に有益であると見込まれるIT技術をご紹介します。

AI(人工知能)

AI(人工知能)とはコンピューターで、記憶・推論・判断・学習など、人間の知的機能を代行できるようにモデル化されたソフトウェア・システムのことを指します。

現代ではさまざまな面でAI技術が活用されているので、生産工程自動化を可能とするAI技術を取り入れることにより、人手不足の解消につながります。

デジタルツイン

デジタルツインとは、現実にある生産設備やオペレーションをデジタル空間に再現し、工場そのものをコピーする技術です。

デジタル空間で生産設備の稼働シミュレーションを行うことで、トラブルを予測できます。さらに、取得したデータを分析することで、業務の効率化を進めることができます。

ウェアラブル・デバイス

ウェアラブル・デバイスとは、首や腕、頭などに装着するコンピューターデバイスです。代表的なものとして、腕時計のように手首に付けるスマートウォッチ、メガネのようなスマートグラスが挙げられます。

ウェアラブル・デバイスを導入することによって、作業状況を共有しながらリアルタイムで現場にアドバイスできるので、若手社員や外国人人材へ遠隔指導することが可能になります。

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

人事担当者必見!

お役立ち資料を無料ダウンロード

製造業は深刻な人手不足に陥っている

製造業は深刻な人手不足に陥っていることが分かりました。経済産業省の「2022年版ものづくり白書(全体版)」によると「製造業は2020年時点で我が国GDPの約2割を占め、依然として我が国経済を支える中心的な業種のひとつとしての役割を果たしている」とされています。

日本経済を支える製造業の人手不足を解消するためにも、企業側ははたらきやすい環境を整え、女性やシニア、外国人の採用を積極的に行いながら、IT技術を取り入れるなどの対策を取ることが重要です。

メールマガジン登録いただいた方限定でお役立ち情報を配信中!

- 記事をシェアする