時間を選んではたらく(週4日以下・短時間など)

はたらき方の特徴

派遣は、ライフスタイルの変化やそのときどきの状況に合わせて、週4日や1日6時間勤務など、はたらく日数・時間を選べる豊富な選択肢があります。

テンプスタッフでは、はたらき方や今後のキャリアのアドバイスはもちろん、就業中のフォロー体制も充実。仕事もプライベートも大切にしたい皆さまをサポートします。

人気の理由・魅力

家庭や趣味の時間を多く取れる

週3~4日以内や1日6時間など、優先したいことに時間が多く使えるよう、最適なワークスタイルが選べます。

経験が活かせる

事務スキルの他、社会人経験で身に付けたビジネスマナーやコミュニケーション力を活かして活躍できます。

扶養内ではたらける

テンプスタッフでは扶養内の仕事も取り扱っています。 扶養枠ではたらくための基礎知識や所得、税金の計算方法など、無駄のない賢いはたらき方をサポートします。

仕事例

| 勤務時間/就業日数 | 職種 | 業務内容 |

|---|---|---|

| 7時間/月8日 | 営業事務 |

|

| 4時間/週3日 | データ入力 |

|

| 6時間/週4日 | テレマーケティング |

|

| 7時間/週4日 | 受付 |

|

| 4時間/週5日 | 一般事務 |

|

ワークスタイル

時間を選んではたらくと一口に言っても、勤務日数や就業時間など、さまざまなワークスタイルがあります。最適なワークスタイルを一緒に見つけましょう。

代表的なワークスタイル

日数の少ないはたらき方

- 3~4日以内/週

- 10日/月(月末・月初のみ)

時間の短いはたらき方

- 4時間以内(10:00始業/16:00終業)

- 午前(午後)のみ

タイプ別ワークスタイル例

“しっかりとはたらきたい”キャリアタイプ

- 5日/週×9:00-16:00

- 4日/週×9:00-17:00

- 15日/月(シフト勤務)×10:00-17:00など

職種例

営業事務/秘書/テレマーケティング/一般事務/貿易事務など

“家庭や趣味の時間を多く取りたい”ゆとりタイプ

- 10日/月(月末・月初のみ)

- 3日/週×9:00-17:00

- 5日/週×13:00-17:00 など

職種例

一般事務/経理事務/英文事務/受付/データエントリー/テレマーケティングなど

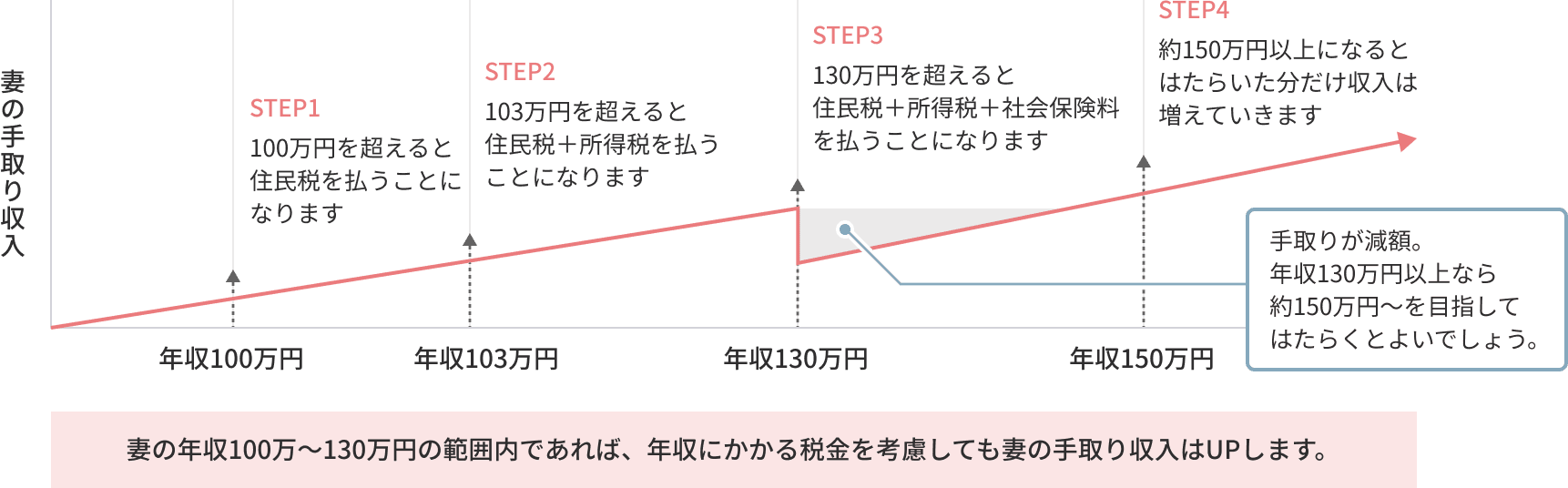

扶養枠ではたらく

扶養枠ではたらくには税金を正しく理解しておく必要があります。基礎知識を付けて、自分に合ったはたらき方を選択しましょう。ここでは、夫が会社員で、妻が扶養枠で仕事する場合を例にとって説明します。

所得と税金

年収と税金の関係

年収の額に応じて、本人にかかる税金や、配偶者の所得から控除されるかどうかが変わってきます。

| 年収 | 100万円以下 | 100万円を超え 103万円以下 |

103万円を超え 150万円以下 |

150万円を超え 2,015,999円以下 |

2,015,999円超 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 本人(妻)への税金課金有無 | 所得税 | × | × | ○ | ○ | ○ |

| 住民税(所得割) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 配偶者(夫)の所得への控除有無 | 配偶者控除 | ○ | ○ | × | × | × |

| 配偶者特別控除 (配偶者(夫)の年収が1,120万円以下の場合) |

× | × | ○ | ○ 控除額は段階的に減額 |

× | |

所得税

所得税は、年収103万円を超えた場合に支払う義務が発生しますが、実際は、毎月の給与が一定額を超えると天引きされます。12月にその年の年収が確定された際、正しい税額が計算され、天引きされ過ぎた税金(多めに天引きされるのが一般的)が12月の年末調整、または確定申告で返金されます。

住民税(所得割)

年収に対してかかる税金で、都道府県と市区町村に納めます。収入にかかわらず一律10%の税金が課せられ、翌年に支払うしくみになっています。年収100万円以下の場合、支払い義務はありません。

- 年収が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合があります。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者(夫)の手続きにより、家計の税負担が大きくならないよう、配偶者(妻)の年収に合わせて税金を控除してくれる制度。配偶者関連の控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。

- 配偶者(妻)の年収103万円まで:配偶者控除

- 配偶者(妻)の年収103万円超~150万円まで:配偶者特別控除

- 配偶者特別控除は、配偶者(妻)の年収(150万円超~)に応じて段階的に少なくなり、年収2,015,999円を超えると控除額は0となります。

- 配偶者(夫)の会社によっては、扶養者の収入限度を別途設けている場合があります。会社や健康保険組合に直接お問い合わせください。

- 配偶者(夫)の会社によっては、家族手当が支給されます。条件や支給額は会社により異なりますので、事前にご確認ください。

年収と社会保険

社会保険上の被扶養者

配偶者(夫)の扶養家族の場合、年収130万円以上が社会保険料をご自身(妻)で納める境となります。社会保険上の被扶養者に該当するには、年収130万円未満の条件(60歳未満の場合)を満たしている必要があります。配偶者(夫)の健康保険組合によっては、1ヶ月の収入限度額が設定されている場合もありますので、確認した上で、仕事を選択するようにしましょう。

収入にかかわらず配偶者(夫)の社会保険の被扶養者となれないケース

当社で社会保険加入に該当する仕事に就く場合は、すでに配偶者(夫)の社会保険の被扶養者であったとしても、当社での社会保険加入が必須となるため、配偶者(夫)の社会保険の被扶養者から外れていただくことになります。(2016/10法改正~ 短時間労働者の社会保険適用により、収入にかかわらず加入いただく要件があります)

登録から就業までの流れ

関連リンク

2012年10月1日~労働者派遣法の改正により、派遣就業が制限されます。制限内容をご確認ください。