研究職と育児の両立って可能?

日本の研究者全体における女性の割合が少ないことの大きな要因の一つに、日本の研究現場が研究と出産・育児・介護などとを両立しにくい環境があることは、長年指摘されてきました。出産や介護などのライフイベントに直面した女性研究者の中には、キャリアを断念する人が少なくありませんでした。しかし、徐々にではありますが、女性研究者のワーク・ライフ・バランスを改善するための取り組みの成果が出つつあります。

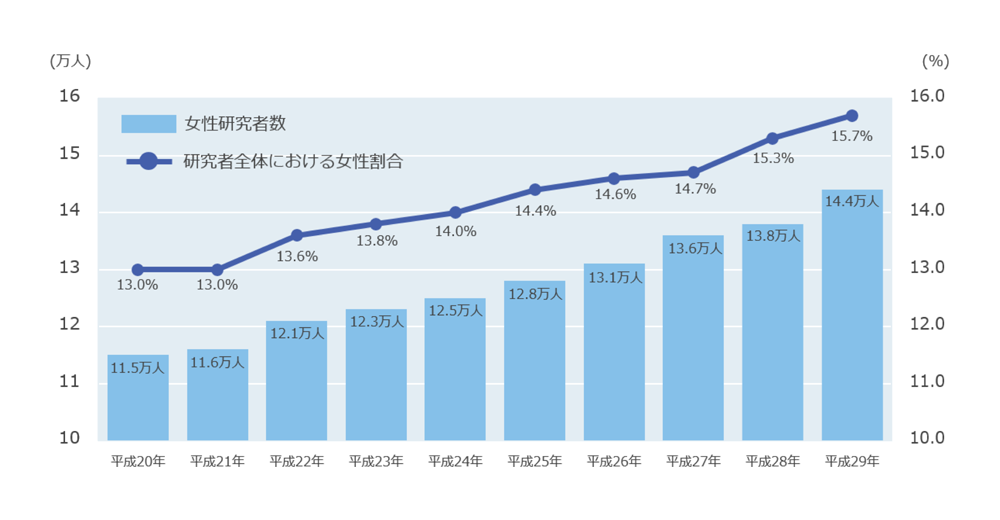

日本の女性研究者の数は増加している

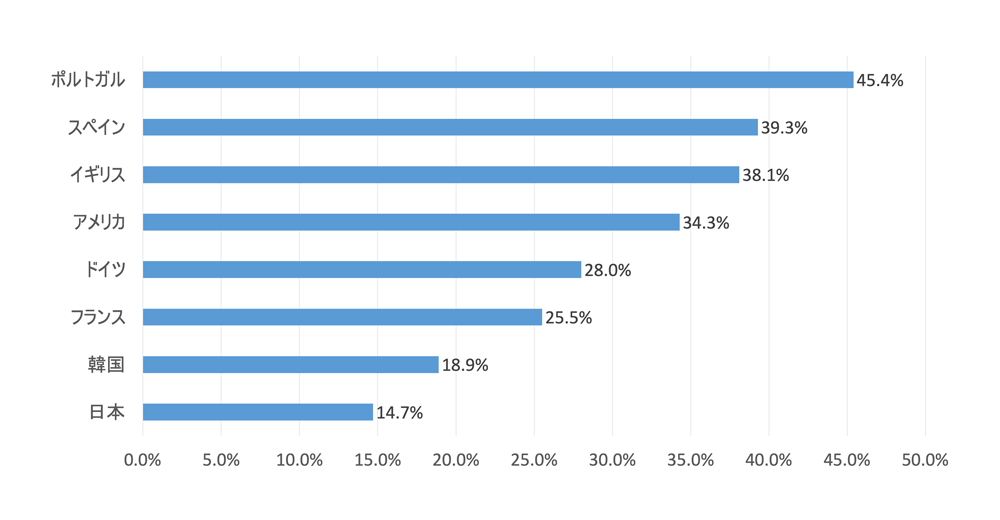

日本の女性研究者の数は、ここ10年増加傾向にあります。総務省の統計(下図)によると、女性研究者の数は平成29年3月31日時点で約14万4,000人となり、研究者全体のうち15.7%が女性研究者となったことが明らかになっています。これは過去最高の数値です。ただし、先進諸外国と比べるとまだまだ低い水準です。

研究職と育児の両立を支える制度

女性研究者が諸外国と比べて少ないことは、前々から課題とされており、文部科学省は平成18年から女性研究者支援事業を積極的に推進してきました。研究者個人もしくは研究者を抱える機関に対し、出産・子育て期間中の研究活動を支える取り組みへの支援、出産・子育てから円滑に研究現場に復帰できるようにするための取り組みへの支援、女子中高生の理系進路選択への支援などを実施などです。(男性研究者も対象)その結果、女性研究者の離職数が減少し、女性研究者割合は着実に増加しています。

日本学術振興会の特別研究員-RPD制度

優れた男女の研究者が、出産・育児から円滑に研究現場に復帰できるよう研究者個人に対して研究奨励金を支給する制度です。非常勤研究員や任期付ポスドクは、出産・育児休業制度が適用されない場合があるため、出産・育児に際してその職を辞めざるを得ないケースが多くあります。研究活動を再開するための支援として、特別研究員として採用、研究奨励金を支給します。

科学技術振興機構(JST)のダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ 女性研究者研究活動支援事業

研究員がライフイベント(出産・育児・介護)の状況の中にいても、研究員として活動し続けることを目的に作られた制度です。JST事業で専属研究員として雇用されている、あるいは雇用される予定である人が対象です。月額25万円を上限とする支援金を受け取ることができます。助成金で研究補助員を雇い研究の一部を補助員に任せるケースが多く、浮いた時間を育児や介護に充てられます。

保育施設整備・常勤パート研究職制度

女性研究者は完全に研究を中断する育児休業よりも、子育てをしつつ研究を継続したいと望んでいる人が少なくないという調査結果もあります。 (京都大学女性研究者支援センター編 京都大学 男女共同参画への挑戦 明石書店、2008年)そのようなニーズに応えて、病児保育施設を整えたり(京都大学)、育児期の男女研究者を対象に常勤という扱いのまま業務量と勤務時間を減らす制度を設けた大学もあります(神戸大学 常勤パート研究職制度)。給料は減らした勤務時間に応じて減額されますが、家事育児と研究の時間を家庭の状況に合わせて配分できます。

このような取り組みが今後も増え、子どもが出来ても研究を続けられる環境が当たり前になるとよいですね。Chall-edgeでは、産前産後休業・育児休業を取得して、妊娠・出産後も安心してはたらくことができます。Chall-edgeの研究職の求人をぜひご確認ください。

この記事を書いた人:

パーソルテンプスタッフ株式会社 研究開発事業本部所属 国家資格キャリアコンサルタント

更新日:2019.12.20 / 公開日:2018.03.29